RC,Happy 65!| 学术人生

【引言】

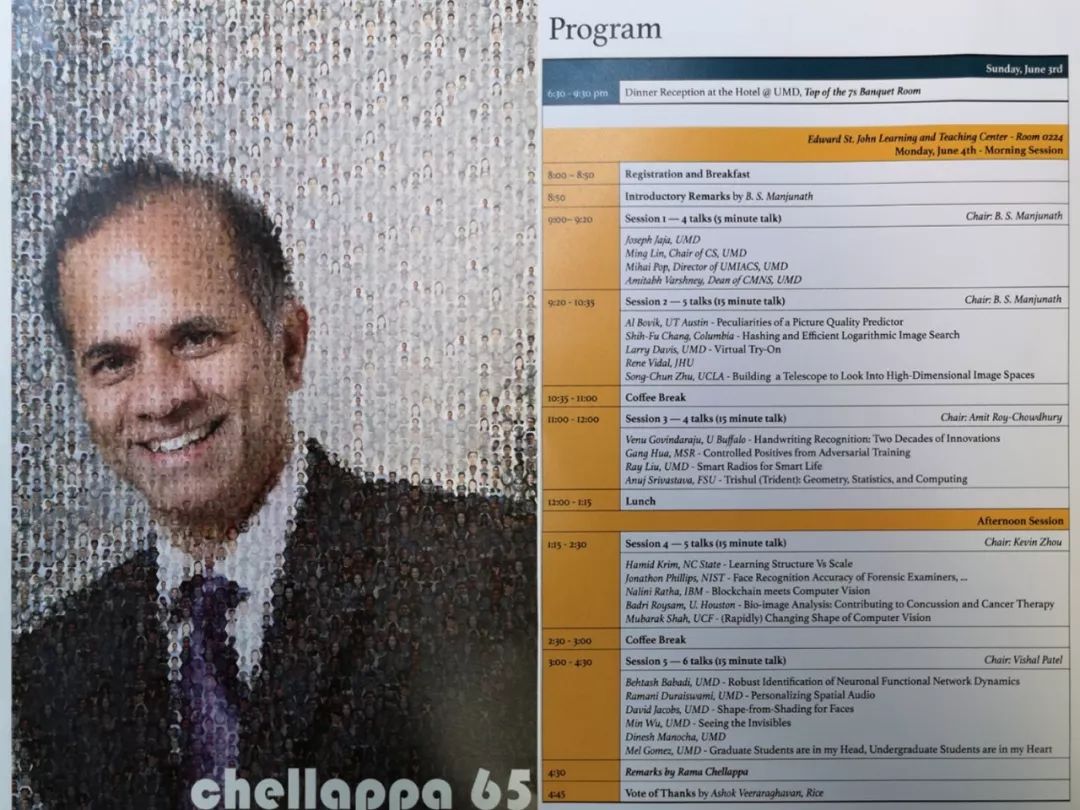

在其指导的第一百位博士生即将毕业之际,马里兰大学电子与计算机工程系系主任,国际计算机视觉专家Professor Rama Chellappa 迎来了他的65岁。由马里兰大学资助,Chellappa教授的学生组织的RC65学术论坛于2018年6月4日在Edward St. John Learning and Teaching Center隆重举行。百余名学生好友家人齐聚一堂,回顾展望Chellappa教授的学术人生,其乐融融!

“桃李满天下,书香遍九州。”或许是对先生学术人生最贴切的描述。《视觉求索》编辑部朱松纯和华刚作为嘉宾专程飞赴马里兰祝贺并作主题报告,周少华作为组委会成员主持部分主题报告。编辑部谨以此篇集众记叙,向Chellappa先生辉煌的学术生涯致敬!

【作者感想篇】

一、“你还是写一点罢"

2018年6月初,就是马里兰大学为我导师Professor Rama Chellappa召开65岁庆祝会的那一天。我在Edward St. John Learning and Teaching Center里等待会议开始,旁边的松纯问我道,“可曾准备写一点什么没有?”我说“没有”。他就正告我,“你还是写一点罢;大家很爱看你的文章。”

二、不解之前缘

我第一次看到Rama的名字是1999年,当时我尚在NUS读硕士,修了Digital Image Processing课程。有一次去图书馆借书。很快,一套两本的《Digital Image Processing and Analysis》映入我眼帘,编者是Rama Chellappa & Alexander Sawchuk。信手翻开看了几页,发现里面收集的文章对当时的我来说实在是高深莫测,晦涩难懂。可是,我心中却不知不觉地留下了Rama Chellappa这个名字。

99年秋,我作为交换生去了Indian Institute of Science (IISc)电子工程系访问学习半年。IISc的所在地Bangalore,号称印度硅谷,位于迈索高原 (Mysore Plateau),平均海拔九百多米,四季如春。与中科院各研究分所独居一方不同,IISc也是由研究生院组成,却只有一个校园。校园内,绿树成荫,挺拔参天。鸟鸣啾啾,单车川流,好像一个世外桃源。

恰巧IISc也是Rama的母校。自然而然地在校园里,我会不断听到Rama的名字,因为当时的他已经名满天下了。所以,申请博士留美时,我毫不犹豫地选择了马里兰大学作为心仪的学校申请,选择Rama做导师。当我拿到马里兰大学的录取通知书的时候,从心里涌出的那股幸福感至今记忆犹新,我的半个校友居然很快会成为我的导师。插一个后话,两年前,Rama获得了IISc的Distinguished Alumni Award的殊荣,实至名归。

三、中印师承

来到马里兰大学后,我很快就发现一事。原来Rama相中我,不仅因为我来自IISc,可能更因为我来自中科大。

前人种树,后人乘凉。在我之前,他已经从科大招收了郑勤奋、李葆馨、钱刚三人,其中郑和钱是郭沫若奖(科大学生的最高奖励)获得者,李则是Arizona State University现任CS系主任。后来,他又招了好几位来自科大的。当然,他也招收不少来自清华、北大、交大等高校的学生,可谓与中国学生大有渊源。

前两天,网上传着哈佛何琉琦教授(Professor Yu-Chi Ho)的采访文章,介绍他的学术人生。何琉琦教授是美国工程院院士,自动控制领域的知名学者。文中他分享了两则黄金法则:一、尽早建立国际学术声誉;二、擅长写作和演讲,了解什么是最前沿的课题。

殊不知,何是我的曾师祖,中间隔着两位来自印度的师祖R. Kashyap和师父Rama Chellappa,绕两圈又回到中国了。

四、年轻的六十五岁

六十花甲,七十古来稀。Rama今年六十五,在美国本来应该是退休的年龄。的确,他会从系主任位置上退下来,却是为了更专心做好研究。退而不休,越活越年轻。

他每天早上4点起床,一直工作到晚上睡觉,一周七天不停息。有一次我周末写电邮打扰他,本想他周一会回我。出乎意料的是,没几分钟就收到回信。当我感叹他周末都没休息,他回道:“Everyday is equal. It is human that creates the difference.” 这精神头比年轻人还足!

五、中文名

据Google scholar,他的h-index=106,i10-index=549,充分说明他发表了很多高质量的论文。另外,他毕业了近百名博士生,其中中国学生近三十人。光论博士毕业生数量,在视觉领域里他可能仅次于Tom Huang。即使现在,他实验室还有近二十名学生。

最近Rama经常受邀去中国开会讲学,所以要求大家帮他取个中文名。BTW,当前取中文名似乎也是学术界的一种“时尚”。

以下几个是不同的Candidate名字,来自于他的中国学生们和《视觉求索》编辑部。拉玛.切拉帕、才睿满、柴冉马、柴睿明、柴帕拉玛、齐帕拉玛、柴帕睿玛等,不知你喜欢哪个?

六、千里送“羊”毛

会议前一天,我还在北京与两位实验室友一起聚餐。我们临时决定送Rama一样小礼品。找了一圈后,买了条Cashmere wool围巾,希望他在冬天也可以感受到温暖。然后我就搭乘飞的到美国了,耗时13小时35分钟,距离近7000英里。可谓,千里送“羊”毛,礼轻情意重。

七、Rama是个怎么样的人

不同的人与Rama有不同的交往,自然就会有不同的看法。与会嘉宾们纷纷揭晓了他们心中的答案。在我眼里,Rama是我完美的人生楷模,是最好的导师和最佳的朋友!Always supportive when needed。

【众说纷纭篇】

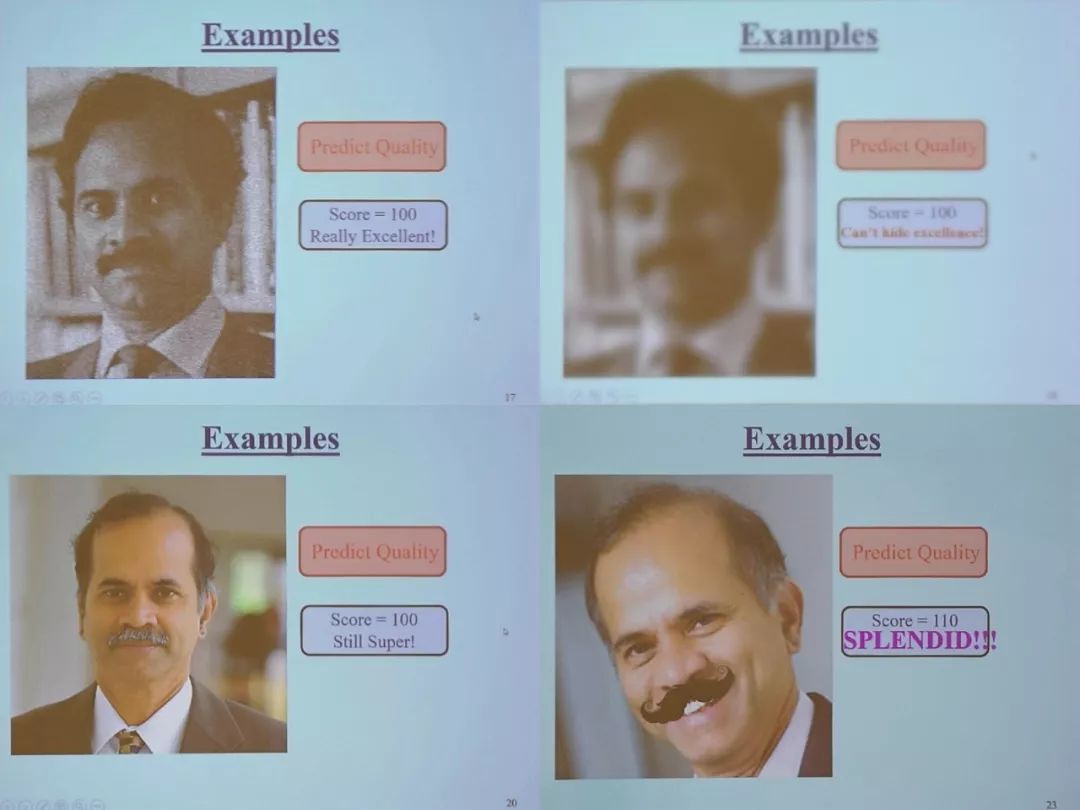

八、AI Bovik:“永远是满分”(Always scores 100)

来自UT Austin的Professor Al Bovik 是图像处理领域屈指可数的专家,他编辑的《Handbook of Image and Video Processing》是业内的经典参考书。他介绍关于图像质量预测Picture Quality Predictor的最新工作。把一个自然图像I(x)先做个local mean removal and divisive normalization变换,J(x)= [I(x)-mu(x)]/[sigma(x)+c],然后就发现变换后的图像J(x)遵从高斯分布。可是,如果把这个自然图像先扭曲(distortion)或加噪(noise),这种高斯分布就不被遵从了。这种现象就可以用来预测图像的自然度质量。随后,他在现场展示了该算法的有效性,以图像为输入,实时输出自然度质量指数。

当然,话题离不开主人公。他开始用Rama的照片作为输入图像,可是不管如何扭曲或加噪,实时输出图像质量指数均为100,并加以不同的Comments:really excellent,can’t hide excellence,still super,splendid等,大家都忍俊不禁。

九、Larry Davis: RAMA = Rigorous, Applied, Memorable, Ardent

Larry Davis与Rama Chellappa是马里兰“视觉双子星”。他们师出同门,都是Azriel Rosenfeld的学生。Larry是嫡系学生,Rama跟Rosenfeld学习半年。两人一个在CS,另一个在EE。按说一山不容二虎,可偏偏他俩是一对好哥们,经常一起申Funding,互相交流通畅,两人在一起时说话频率比平时至少高一倍,甚至调侃也习以为常。

当天,Larry阐述了他的最新工作Virtual Try-on,机器自动试穿衣服。虽然他目前的算法主要是针对年轻女性的上衣着装,竟然也以Rama为例做demo。这样的demo也只有老哥们才敢展示呀!

十、朱松纯:打造探索高维图像空间的“望远镜”

朱松纯在报告中首先回忆1995年第一次遇到Rama的往事,当时还是学生的他在一个研讨会上做了一个关于纹理模型的报告,Rama非常欣赏,并邀请他到马里兰访问。之后的20多年中Rama一直提携和帮助他在学界成长。当年印度裔的学者在计算机视觉领域人数众多、占有领导地位。大陆华人学者只是80年代才开始出国留学,学界能留下来的极少。Rama感念傅京生先生早年对他的影响,对华人学生非常照顾。

朱松纯回忆,当年他写了一篇综述文章,投稿到 PAMI(这是计算机视觉的最有影响的期刊)。PAMI当时长度限制在17页(现在减少到了14页),而朱的文章是满满22页,期刊秘书和编辑要求压缩到17页。朱回复说文章没法压缩。这事最后报到主编Rama那里。Rama马上回复说: “He is Song-Chun Zhu, give him the extra pages!” 结果这篇文章很快就破例原封不动发表了(2003年6月)。

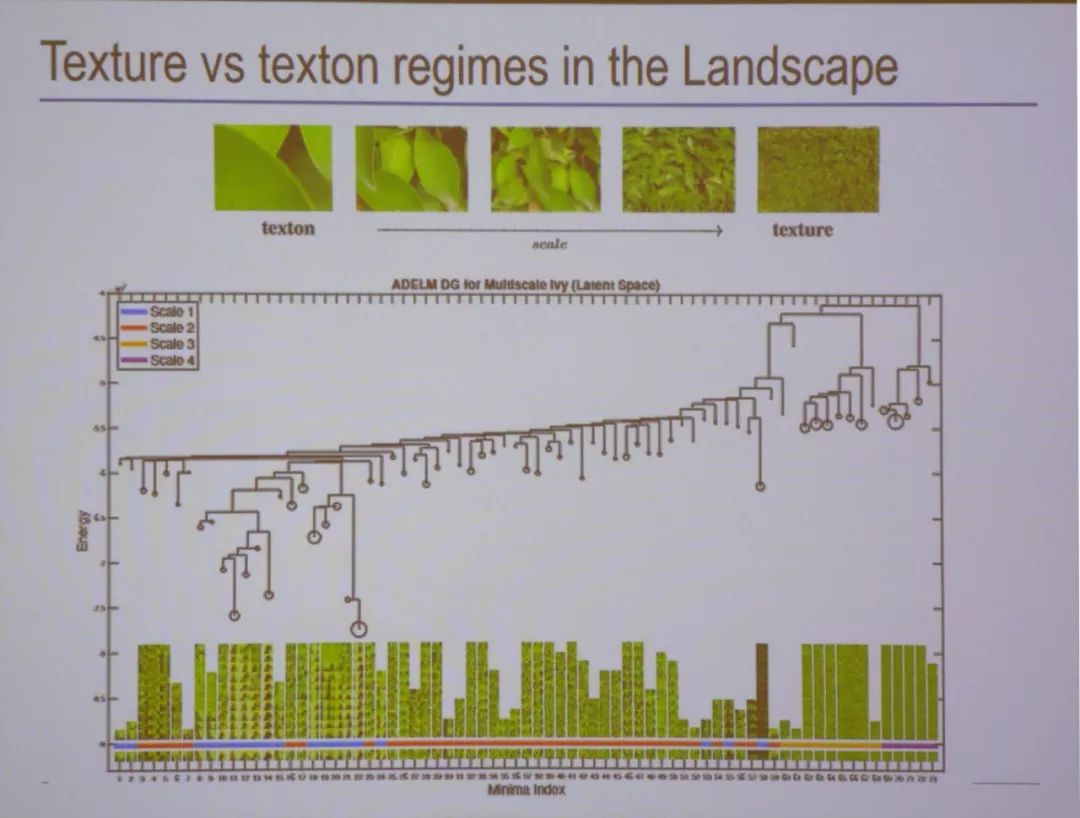

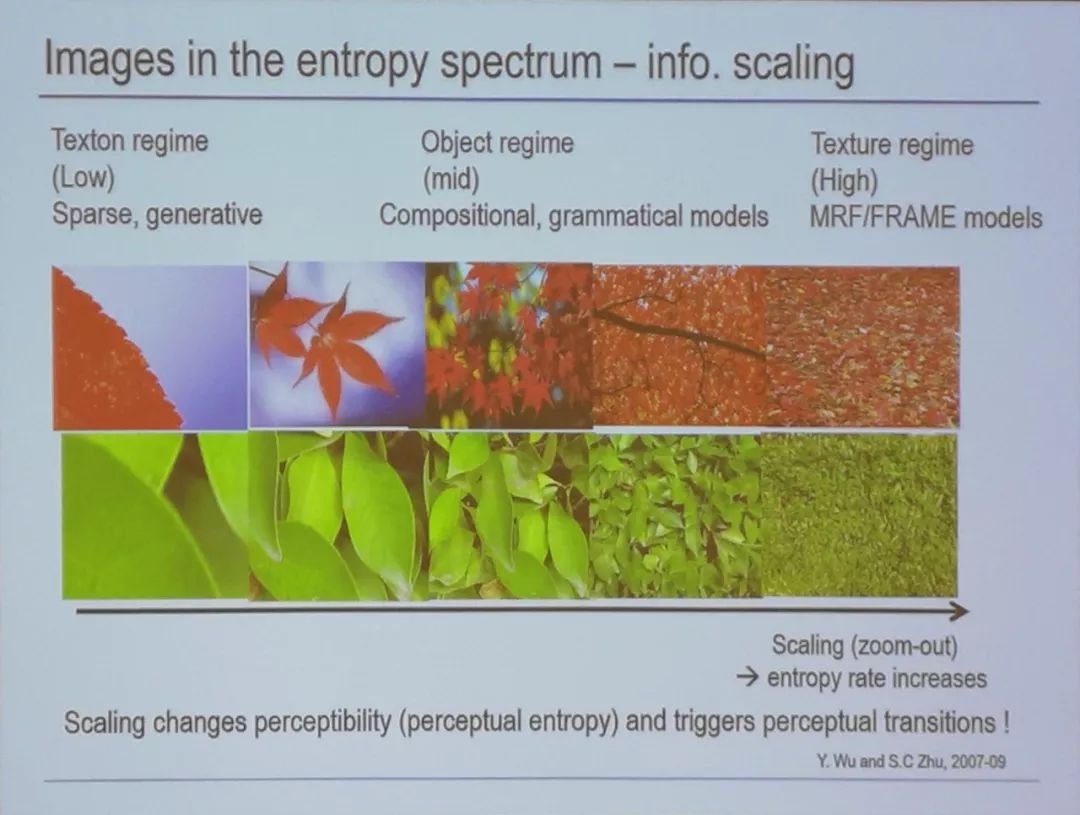

在报告中,朱一如既往,高屋建瓴地提出要建打造一台“望远镜”来探索高维图像空间的结构。他从物理学的发展开始谈起,经典物理力学和天文学的发端是伽利略用望远镜观察天体的运动。为了搞清楚高维空间的数据分布和统计模型,我们也必须构造这样的望远镜,他说的这个望远镜是指设计马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)来高效遍历图像空间,将其空间结构可视化出来(各种流形、局部最小值、山谷与山脊等)。

朱进一步阐述了不同信息尺度下的图像,以及对应的相关统计模型。这里的信息尺度是指 entropy(熵),对应物理系统的温度。在不同的熵区,就有不同的法则和模型。

十一、华刚:在对抗学习中寻找可控的正样本

华刚开篇以射雕英雄传的武林世界来比喻视觉领域。在他念博士开始的第一课,吴郢给他介绍了视觉界的不同流派,其中一派就是来自马里兰大学。华山论剑论英雄,Rama当之无愧位于五绝之列。马里兰大学位居东部,所以Rama可谓视觉界的“东邪”。但论性情,Rama平易近人接地气,生性幽默领导范,倒是与洪七公颇有相似之处;Rama生性平和,对事情永远持正面态度,和南帝(僧)和中神通相同;但Rama在学术观点上有自己独到的见解,不随大流,坚持己见,这方面和西毒性格相同。所以Rama事实上是集五绝之长。

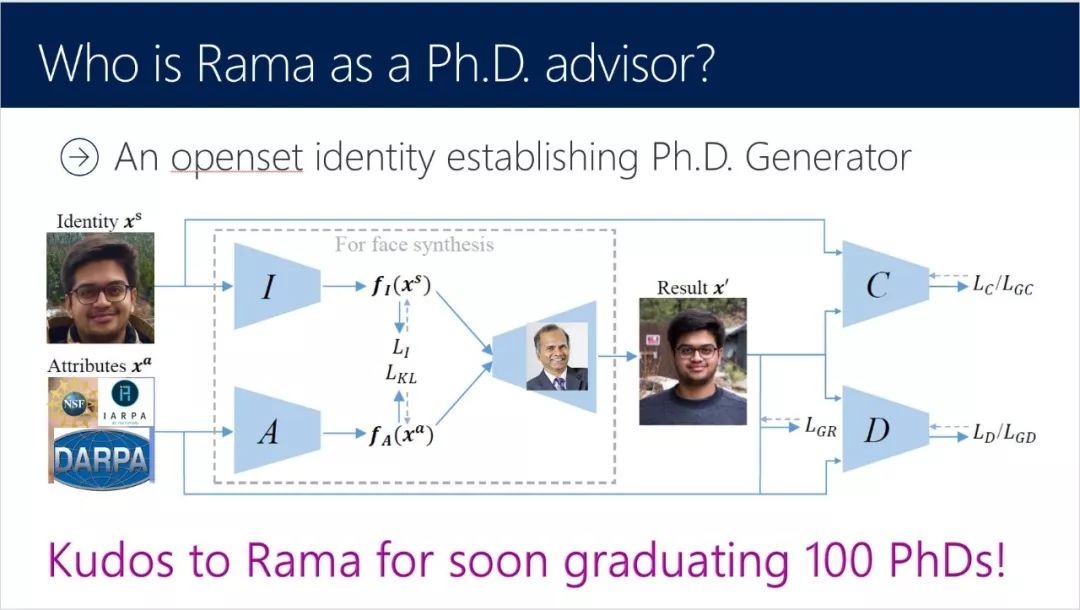

华刚接下来系统地讲述了自己最近在可控图像模式生成方面的系列工作,强调了可控性的根本是要生成将不同的控制元素分离开来的表述,并穿插着将Rama的不同的角色比拟成可控图像生成器中的不同模块。比方说Rama作为导师,在培养学生过程中和学生的关系就是对抗学习网络中辨识器和生成器之间的关系。Rama的学识能够保证学生尽快的抓住要点,收敛到正确的分布。同时他还是一个开放数据博士身份生成器,以此来表达对Rama即将毕业第一百个毕业生的敬仰之情。

报告最后,华刚还提出了一个Rama Challenge -- 要求Rama从现在到八十岁的15年间再毕业100个博士。

十二、罗杰波:对Rama的敬仰更添几分

罗杰波认识Rama有二十多年了。当年来美国求学的时候,也是读过Rama的书和论文,尤其是在马尔科夫随机场方面。这次不能到马里兰大学参加Rama的祝贺活动,不过倒是有幸三周前在北京向Rama提前当面致敬道喜,当时Rama来北京参加智能与学习高峰论坛。这个论坛前后也发生了几件事让他对Rama的敬仰更添几分。

首先,这个在北京举办的论坛由罗杰波向Rama发出邀请,Rama在繁忙的日程中很爽快地答应请求并调整了日程。Rama非常认真地准备了一个讲演, 而且提前把整个讲演的文稿发给了罗杰波征求意见和反馈。结果罗杰波由于参加国际会议和其他旅行,没有注意到这个邮件,也没有及时提供反馈。论坛期间,Rama又提起这件事,让罗杰波觉得一是从这一件事情领教和敬重Rama的一丝不苟的敬业风范,同时也对自己作为Rama晚辈而和Rama从这件事上表现出的差距感到惭愧。论坛期间,朱松纯也提到Rama总是在第一时间回复邮件, 说明他总是处于工作状态,同时把所有的事情都看得很重要,处理得很及时。我们晚辈都做不到这一点。更值得一提的是,Rama在风尘仆仆赶回美国之后,又立即写了一封邮件给罗杰波对这次论坛给予了评价。很多时候,我们经常有很多的事情不能及时的处理,但是像Rama那样几十年如一日兢兢业业,堪称我们大家的楷模。

另外,就像朱松纯一样,罗杰波也有一篇论文是在Rama担任PAMI主编期间审稿的。当时经过修改,四个审稿人中间三个人已经同意发表,但是有一个人因偏见而固执己见,负责的副编辑做不了主,把这件事上报了Rama。Rama看过审稿人意见之后,很快做出决断,“I would go with 3/4”。这件事也表现了Rama行事以客观为依据,不拘泥于条条框框的风格。这件事Rama也许不记得了,但是对于当年事业起步之初的年轻学者来说,意义非同一般。就像朱松纯说的,Rama的深邃的学术、严谨的学风和高风亮节的人格,都为计算机视觉和人工智能界的年轻学者们树立了榜样。

【Rama致辞】

十三、Rama,Happy 65!

会议的最后是Rama致辞。秉持着一贯的幽默风范,他感谢了他的父母、妻子、儿女、老师们、朋友们、秘书Janice。当讲到学生的时候,他不禁动情,泪沾眼眶,默然无声了。

呜呼,我说不出话,只能心中默念 “Rama,Happy 65!”

6月15日。

【后记】

作为Rama学术家庭的一员,在撰文祝贺导师的辉煌成就时我心里充满了油然而生的骄傲自豪感,但同时又有一种有很多话要说却又说不出来的feel,因为Rama实在是我的人生楷模,一切皆完美到令人无话可言。若我能达到他的百分之一就此生足矣。

感谢RC65学术论坛的组委会(Ashok, Aswin, Kevin, Manjunath, Pavan, and Vishal)。感谢编辑部同仁的群策群力,特别是松纯、杰波和华刚提供了素材内容,华刚作了认真细致的编辑。

【Rama简历】

Prof. Rama Chellappa is a Distinguished University Professor, a Minta Martin Professor in Engineering and Chair of the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Maryland, College Park, MD.

He received the B.E. (Hons.) degree in Electronics and Communication Engineering from the University of Madras, India and the M.E. (with Distinction) degree from the Indian Institute of Science, Bangalore, India. He received the M.S.E.E. and Ph.D. Degrees in Electrical Engineering from Purdue University, West Lafayette, IN. At UMD, he is an affiliate Professor of Computer Science Department, Applied Mathematics and Scientific Computing Program, member of the Center for Automation Research and a Permanent Member of the Institute for Advanced Computer Studies. His current research interests span many areas in image processing, computer vision and machine learning.

Prof. Chellappa is a recipient of an NSF Presidential Young Investigator Award and four IBM Faculty Development Awards. He received two paper awards and the K.S. Fu Prize from the International Association of Pattern Recognition (IAPR). He is a recipient of the Society, Technical Achievement and Meritorious Service Awards from the IEEE Signal Processing Society. He also received the Technical Achievement and Meritorious Service Awards from the IEEE Computer Society. Recently, he received the inaugural Leadership Award from the IEEE Biometrics Council. At UMD, he has received numerous college and university level recognitions for research, teaching, innovation and mentoring of undergraduate students. In 2010, he was recognized as an Outstanding ECE by Purdue University. He received the Distinguished Alumni Award from the Indian Institute of Science in 2016.

Prof. Chellappa served as the EIC of IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, as the Co-EIC of Graphical Models and Image Processing, as the Associate Editor of four IEEE Transactions, as a Co-Guest Editor of manyspecial issues, and is currently on the Editorial Board of SIAM Jl. of Imaging Science and Image and Vision Computing. He has also served as the General and Technical Program Chair/Co-Chair for several IEEE international and national conferences and workshops. He is a Golden Core Member of the IEEE Computer Society, served as a Distinguished Lecturer of the IEEE Signal Processing Society and as the President of IEEE Biometrics Council. He is a Fellow of IEEE, IAPR, OSA, AAAS, ACM, and AAAI and holds six patents.

【马里兰大学校园】

版权声明:本原创文章版权属于《视觉求索》公众号。任何单位或个人未经本公众号的授权,不得擅自转载。联系授权转载请通过订阅公众号后发消息或电邮visionseekereditors@gmail.com。