登陆月球背面后,嫦娥四号将执行三大科学任务,开启首次月面生物实验

嫦娥四号传回的首张月背图像(图片来源:中国探月工程)

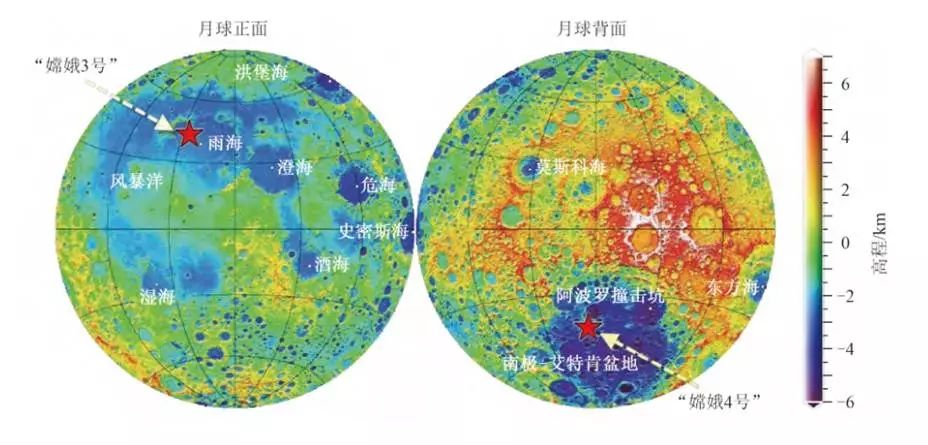

经过了27天的漫长等待,嫦娥四号探测器于2019年1月3日上午10点26分在月球背面南极-艾肯盆地着陆,这是人类探测器首次月球背面软着陆。嫦娥四号的成功降落将会为我们揭开月球背面的神秘面纱,极大推进月球探索的步伐。

撰文丨石峰

审校 | 郭弟均博士 北京大学地空学院助理研究员

降落时机

5年前,嫦娥三号用了13天时间登陆月球。而嫦娥四号的登陆却足足用了27天,为什么这次花的时间会长一些?实际上,这是科学家和工程师严谨计算后的结果,嫦娥四号的出发时间和降落时间有着精准到秒的设计。

嫦娥四号月球探测器于2018年12月8日搭载长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空。此前,西昌卫星发射中心副总工程师庄轲在接受媒体采访时表示:“发射窗口主要是基于探月轨道的特殊性设计的,我们从地球向月球轨道飞,一年只有这么一个窗口期。”

图片来源:cctv

经过4天的旅程,嫦娥四号于2018年12月12日来到了月球附近,在距离月球仅100千米的位置实现了完美的“太空刹车”,成功进入绕月轨道。然而,遗憾的是此时正值登陆点的夜晚,所以工程师们并没有直接启动降落程序。

我们知道,在地月“潮汐锁定”的作用下,月球朝向地球的部分是固定的。随着月球的自转,月球表面被太阳照亮的部分会逐渐发生改变。

简单地说,每月农历十五前后,月球正面被照亮的区域多;农历初一前后,月球背面被照亮的区域多。而嫦娥四号的登陆地点恰恰在月球背面。

航天科技集团五院嫦娥四号总设计师孙泽洲在接受媒体采访时表示,为了让探测器落到月球上就能充分获取太阳能以便开展工作,就需要让它在月球的白天着陆。因此,嫦娥四号最近一直在绕月轨道上待命。当太阳光在今天再次照亮月背时,嫦娥四号终于顺利降落在月球表面。

降落地点

此次降落的地点位于月球背面的南极-艾肯盆地,这里具有极高的科学研究价值。南极艾肯盆地形成于约43~41亿年前,是原始月壳形成后已知的首个大型撞击构造。

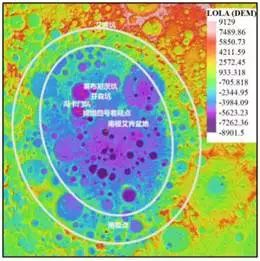

南极-艾肯盆地以及冯·卡门撞击坑。图片来源:NASA,Nature geoscience

北京大学地空学院的郭弟均博士在接受《环球科学》采访时表示:“南极-艾肯盆地是已确认的月球上最大、最古老的撞击盆地,平均直径约2200 km,比月球的半径还长500 km左右。南极艾肯盆地巨大的撞击能量塑造了月球的内外结构和成分,对月球的后期演化具有重大影响。”

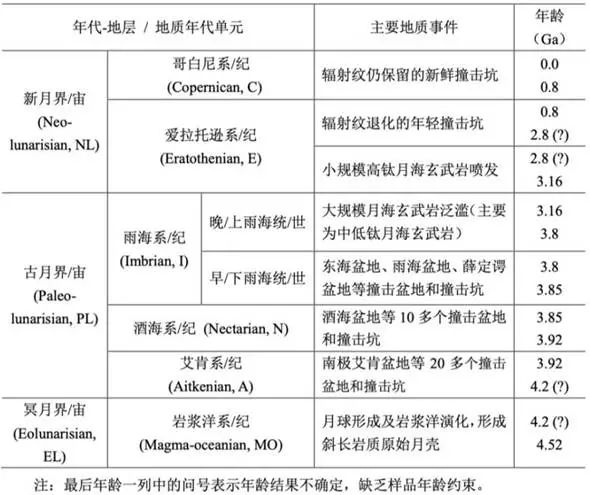

作为记录下来的第一个发生在月球表面的外动力地质事件,南极-艾肯盆地代表了月球演化的一个重要转折。因此在最新的月球地质年代划分中,以南极艾肯盆地的形成为标志,将月球的地质演化划分了岩浆洋纪和艾肯纪(见图表)。而嫦娥四号的科学探测数据将为进一步认识南极艾肯盆地和月球的演化提供重要线索。

月球地质年代划分表。图片来源:中科院地球化学研究所

降落过程

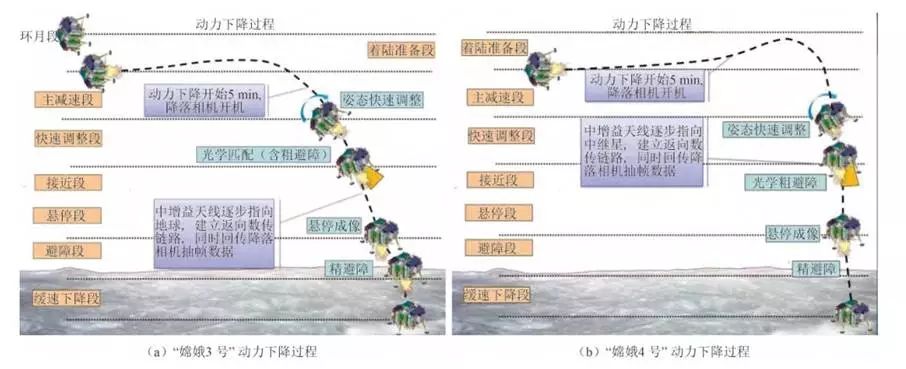

嫦娥四号实际上是嫦娥三号的备份探测器,其设计原理基本相同,然而由于降落目的地不同,此次的降落方式与之前有很大区别。

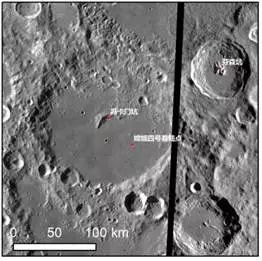

“嫦娥三号”和“嫦娥四号”着陆区位置分布图。图片来源:深空探测学报

据专家介绍,嫦娥三号在下降的过程中,参考了Apollo系列和ALHAT计划的设计。整个动力下降过程分为6个阶段:主减速段、快速调整段、接近段、悬停段、避障段和缓速下降段。

从示意图中我们可以看出,嫦娥三号的降落轨迹相对平缓。这是由于其着陆地点为正面虹湾地区,地形平坦、起伏较小,因此可在主减速阶段即可提前修正轨道,保证下降过程运动轨迹平稳。

今天,嫦娥四号的着陆区为月球背面的南极-艾肯盆地,这一地区地形复杂,遍布大量的撞击坑和环形山,地形起伏程度明显超过嫦娥三号的着陆区。在主减速阶段的测距数据很可能与实际降落位置不同,若提前修正降落轨道可能存在风险。

因此,科学家优化了降落过程的制导程序,即在主减速阶段结束后由斜向前的运动轨迹改为垂直向下运动。这样,实际测距数据与着陆点位置基本会保持一致。随后再通过测距敏感数据进行修正,保证高度方向导航的正确性,最终实现安全着陆。

嫦娥三号、嫦娥四号下降轨迹对比。图片来源,深空探测学报

着陆准备

郭博士同时也表示,顺利着陆仅仅是个开始,接下来的工作仍需万分谨慎。嫦娥四号在南极-艾肯盆地的冯·卡门撞击坑完成软着陆后,就会展开太阳翼进行充电、展开定向天线并指向地球,做好释放巡视器的准备。

由于南极-艾肯盆地周边高山较多,着陆以后着陆器的通信和光照可能会被地形遮挡。若遮挡时间较长,太阳能电池片就无法提供电量,温度会迅速降低,着陆器内部供电的蓄电池可能耗尽,发生断电风险。因此,降落后着陆器、巡视器会首先判断周围情况。若光照环境较差,则可能进入短暂休眠状态甚至“月食模式”(关闭所有有效载荷,采用蓄电池短期供电)。直到太阳能电池片受到光照重新运行,确保整体的供电安全后,才会唤醒嫦娥四号。

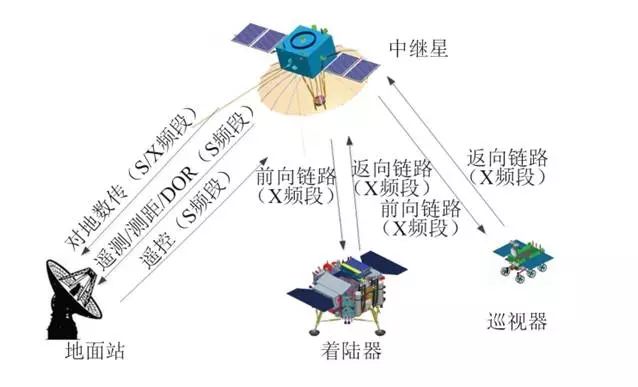

中继星“鹊桥”是嫦娥四号与地面的交流中转站。图片来源:深空探测学报

直到确保周围环境适宜展开探测活动时,巡视器与着陆器才会配合完成巡视器解锁分离、转移释放、驶离等动作,使巡视器到达月面。此后,在中继星“鹊桥”的支持下,着陆器开展就位探测,巡视器也将按照任务整体规划,逐次前往探测点进行科学探测,并把探测数据传回地面。

释放巡视器登陆月表。图片来源:CCTV

开始探测

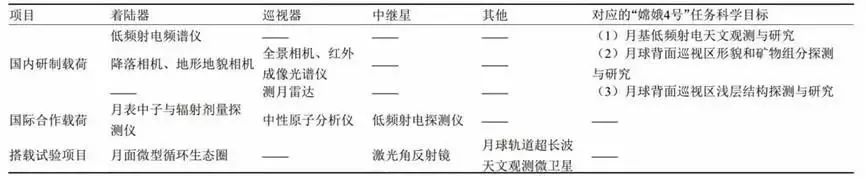

嫦娥四号此次登月有三大科学目标:一是月基低频射电天文观测与研究;二是月球背面巡视区浅层结构探测研究,三是月球背面巡视区形貌与矿物组分探测研究。

为了实现这些科研目标,嫦娥四号的中继星、着陆器和巡视器上装备了9台高科技设备载荷。包括6台国内载荷与3台国际合作载荷(见图表)。

嫦娥四号配置的科学载荷一览。图表来源:深空探测学报

首先,着陆器上配置的低频射电谱仪以及中继星上搭载的荷兰科学院研制的低频射电谱仪将联合展开低频射电观测,对银河系的低频大尺度辐射特性进行研究。

其次,巡视器上测月雷达将对月壤厚度、浅层结构进行探测和研究,这些探测对于月壤和月壳的地质演化细节研究有重要帮助,有望实现在月球演化模型及其理论体系研究方面的重大突破。

最后,着陆器上配置的降落相机、地形地貌相机以及巡视器上配置的全景相机和红外成像光谱仪将负责月表形貌三维成像探测和物质成分就位分析。通过多种探测手段,嫦娥四号将在国际上首次建立月球背面集地形地貌、地质构造、物质成分、浅层结构于一体的综合地质剖面,并建立区域性的地球化学与构造动力学演化模型。

德国基尔大学的月球中子及辐射剂量探测仪。图片来源: Kiel project manager

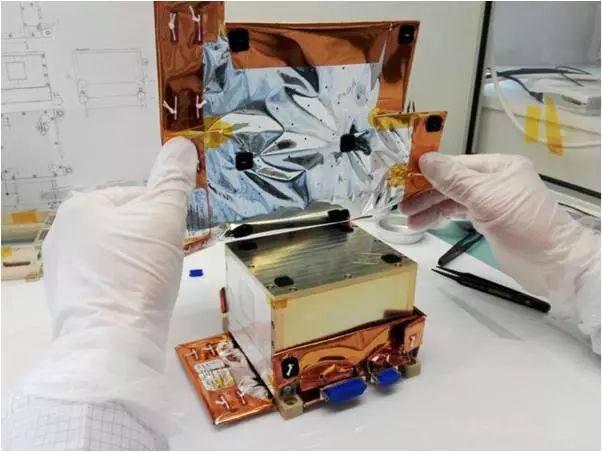

此外,值得一提的是,着陆器上搭载重量为3 kg的月面微型生态圈,内含马铃薯种子和家蚕卵,构成了一个简单的生态系统。

这个设备通过顶部10 mm直径的光导管将太阳光引入设备内部,提供植物生长所需能源,聚酯薄膜保温层和半导体冷热片会保持内部温度,着陆器供电与锂硫特种电池协同昼夜连续为装置供电,内置摄像头会对生物生长过程进行图像拍摄并传回地面。它将成为人类首次月面生物实验,对人类未来在地外星球生存具有重大意义。

科普载荷“月面微型生态圈”初样件。图片来源:重庆大学

探月的未来

嫦娥四号已经顺利登陆,并将展开科研探测工作。这是我国探月以及世界探月历史上一个重要的里程碑,它将为接下来的探测工作开辟道路。

据悉,在不久的将来,我国将发射嫦娥五号探测器,届时其将实现采集月球样品并顺利返回地球。这又会是一次新的挑战和跨越,就让我们拭目以待,期待科学家与工程师在探月的道路上谱写更辉煌的篇章!

嫦娥5号概念图。图片来源:cctv

参考文献

吴伟仁, 王琼, 唐玉华等. “嫦娥四号”月球背面软着陆任务设计[J]. 深空探测学报,2017, 4(2):111-117.

李飞, 张熇, 吴学英等. 月球背面地形对软着陆探测的影响分析[J]. 深空探测学报, 2017, 4(2): 143-149.

贾瑛卓,邹永廖,薛长斌等. 嫦娥四号任务科学目标和有效载荷配置[J]. 空间科学学报,2018,

38(1):118-130.

郭弟均, 刘建忠, 张莉等.月球地质年代学研究方法及月面历史划分[J], 地学前缘,2014, 21(6), 019-030.

本文由腾讯科学“科普中国头条创作与推送项目”团队推出

转载请注明来自“科普中国”

阅读论文解读及推荐

点击👉关注领研网论文频道。