知乎001号员工的错过与折叠

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

华商韬略原创文章,转载请联系客服微信:hstlkf

华商韬略·华商名人堂 ID:hstl8888

作者丨赵薇

社会生活之所以能够给人以益处,大多基于如下的事实,即个人能从其所未认识到的其他人的知识中获益;这一状况在较为发达的社会(亦即我们所谓的“文明”社会)中尤为明显。

——哈耶克《自由秩序原理》

在知乎上,CEO周源的ID是“知乎001号员工”。

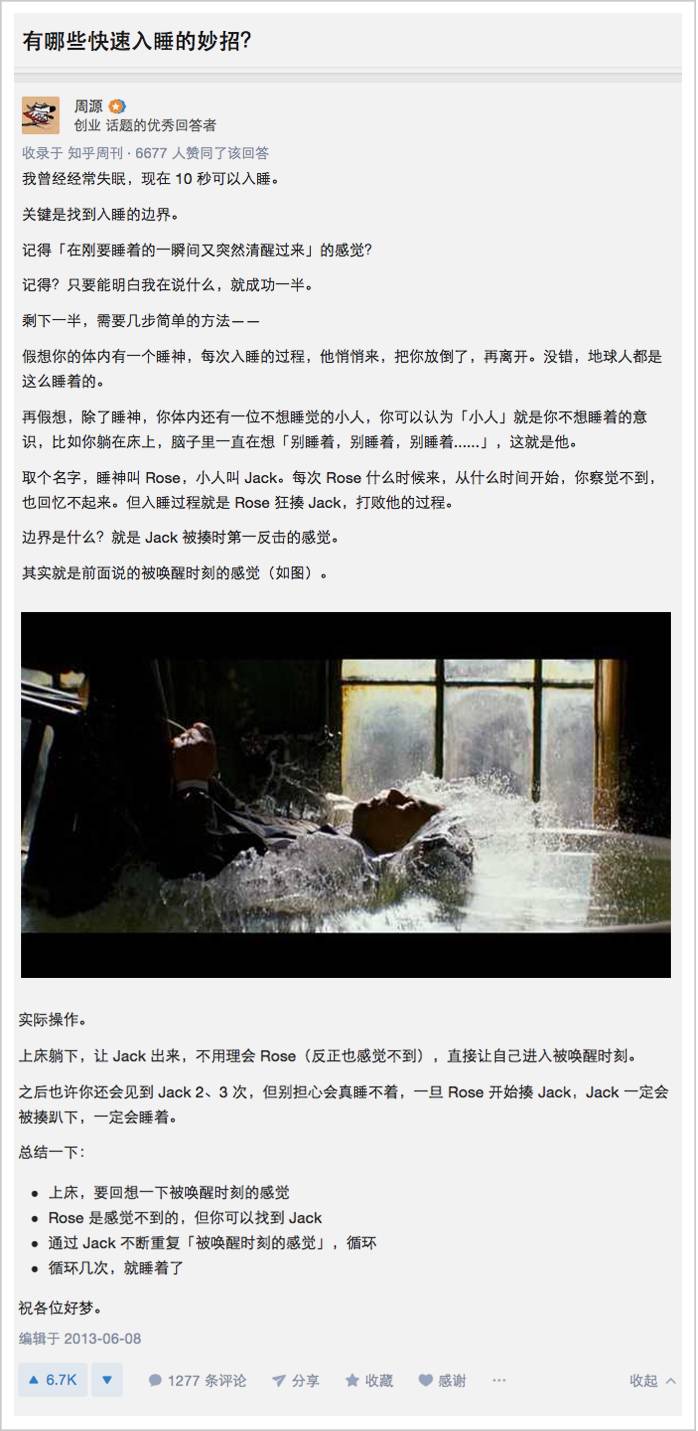

他获赞最多的回答不是关于互联网创业或者社区运营,而是在“有哪些快速入睡的妙招”的提问下,分享了自己的“10秒入睡法”。(文末有彩蛋)

“一个人大脑中从未分享过的知识、经验、见解和判断力,总是另一群人非常想知道的东西。”周源说,知乎,就是这样一个连接平台。

“知乎为什么是知乎”

2010年12月19日,知乎开始运转并进行内测。

当时还是手写邮件邀请制。

周源每天都在后台暗中观察,看前一天邀请的用户怎么还没上线。

他跟另外两个创始人张亮、李申申经常互通军情:“那谁谁谁是不忽悠我们了?”

受邀者终于上线,下一轮焦虑又开始:他什么时候回答第一个问题?

内测期间,除天使轮的李开复,团队还以“杀熟”的方式揽入王小川、徐小平、马化腾、王兴等企业家和风险投资家,以及一批不为人熟知但在某领域颇为精通的专业人士。

这些人多少都有那么一点精神洁癖。被“忽悠”来的主要原因是:无法忍受当时互联网上糟糕的、不负责任的精神食粮。

周源后来多次提到,正是这些精英种子用户,定义了“知乎为什么是知乎”。

他们的专业视角、讲求逻辑的方法论、高质量的回答,奠定了知乎作为知识分享社区的基调:认真、专业、友善。

内测的40天内,200名种子用户创造了8000个问题,两万个回答。

这出乎周源意料。在他的回忆中,知乎是在一片质疑声中诞生的:

“不少人觉得这是一个短阅读,甚至读图的时代,没有人还会愿意书写或阅读长篇大论;不少人并不相信在娱乐主导一切的网络上,严肃认真的知识、见解与经验仍有一席之地;而在号称‘Diao丝为王’的中国互联网业界,愿意耐心服务热衷于学习与思辨的‘小众人群’似乎是个奇怪的选择。”

有人提问,“知乎上有很多的牛人,他们每天都很忙,为什么要去回答问题?”

周源最喜欢的答案引用了约翰·杜尔(风险投资基金KPCB创始人)的一段话:

在我很年轻的时候,我拥有的知识都是我的导师教给我的,此生我无以回报,我唯一能做的事情,就是把我的所学去教授给其他人。

2011年1月26日,知乎正式上线。几个月后,知乎微博的评论区和邮箱里堆满了索要邀请码的留言和来信。淘宝上,邀请码被卖到120元,依旧供不应求。

当时有人在张亮微博下吐槽,说单位附近一家云南菜馆拿知乎邀请码当奖品,消费500元以上的顾客才有资格拿到;

几年后还有人提起知乎所代表的高逼格:朋友送我一个邀请码,走路都抬头挺胸。

“慢社区”

很多人将知乎称为“慢社区”。

从一开始,周源对知乎的发展就态度谨慎。

知乎上线几个月后,社区论坛灌水的风气蔓延开来,许多问题下成堆出现无意义答案,部分用户表现出的不友善姿态,对认真答题者造成了伤害。

周源决定暂时关闭注册,以维持社区环境的纯粹和气氛的友善。

这一关就是两年。

“慢”,在周源的预期之中。作为一个问答类社区,每个知识领域的沉淀都需要一到两年,无论是用户产生内容、建立关系或实现知识存储上量的增长,都要耗费大量时间。

成效显而易见。在封闭测试的环境下,精英型user共同维护着互通知识见解的良性循环,同时获得了在任何其他社区、论坛、社交网络都无法得到的优越感和高逼格。一些领域的行家里手,在知乎“一题成名”。

同时,知识产出量依旧十分惊人。知乎分享过2011年产生的数据:一个用户一年时间的回答量达到1500篇科技博客,同时,知乎分享与创造的时间已经达到200万个小时,相当于685个编辑每天8小时、全年无休工作的时间。

对于周源选择以时间成全优质内容的沉淀,今日资本的徐新说:“知乎的问答模式很犀利,护城河也很深…..时间的积累就是护城河。”

但是,代价同样明显。

知乎出现的2010年被许多人视作“中国移动互联网元年”,风云变幻,英雄辈出。

知乎内测前一个月,张小龙在腾讯内部正式立项启动了微信;

前10天,雷军的米聊安卓版上线;

正式上线两个月后,前网易总编辑唐岩成立了陌陌科技。

两年后的2013,陌陌用户3000万,微信突破3亿,在微信面前节节败退的米聊,用户数也超过千万。

而这一年,开放注册前的知乎,用户数是40万。

知乎的另一重“慢”,是在移动端布局上。

如果说封闭两年的决策利弊几何尚有别论,知乎移动端上发展迟缓带来的弊端,却是有目共睹。

2011年2月4日,在“知乎为什么不提供手机客户端”的提问下,周源回答说:因为知乎团队的人不多,“重要但不紧急”的事情肯定要往后排了。

2011年9月,一个不能回答问题的ios客户端终于推出,而它的二次更新,让用户等了足足十个月。

安卓则更慢。客户端上线于2013年5月,彼时知乎甚至已经开放注册了。

周源说自己没有在手机上打很多字的习惯。这或许也是知乎移动布局错后的原因之一。

尽管自己并不习惯在手机上长篇大论,但移动端上线后,周源还是观察到了这样一个事实:知乎上,很多一两千字的中型答案来自移动端,许多答案末尾也会标注“先说到这,手机上答的,晚上回去再补充”。

2015年3月,周源在接受采访时表示,打开知乎的客户端还是会有很多不够好的体验,“得承认的是我们在设计上走过一些弯路。”

除知乎客户端外,知乎日报以及其进化版本读读日报也先后上线,但在应用市场上的表现并不理想。

先天不足的影响蔓延至今。

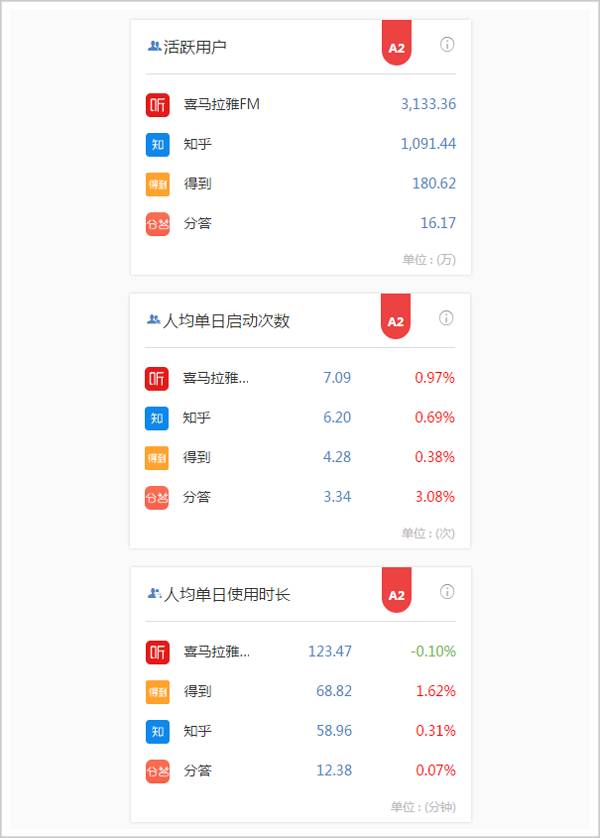

易观千帆2017年2月的数据显示,知识付费届四大App中,喜马拉雅FM的活跃用户达到3千万以上,而知乎的活跃用户数只有1千万左右;在用户的启动次数和应用时长上,知乎的单日应用时长甚至落后于罗辑思维的得到。

诞生于移动互联网时代的知乎,对移动端“重要但不紧急”的判断,或者真的太过保守了。

甚至曾有人撰文称,知乎,“完美地错过了这个时代。”

被折叠的CEO

周源经常以城市建设比喻知乎的社区管理。

2012年底,经历了近两年邀请制的知乎,在他看来“像一个人口基数停止增长的城市,开始显示疲态。”

小而美的小众社区被确认不再是知乎的发展方向,“我们要做一个服务大众的产品。”周源说。

2013年3月,知乎取消邀请码制度,向公众开放注册。

随后不到一年时间里,注册用户迅速由40万攀升至400万。

风情小镇,变成了繁华大都。

围墙拆了,城外的人不断涌进。当社区的用户数和访问量都得到了飞速发展,与新的知识、见解一同进入的,还有外面世界的聒噪、杂乱、甚至反智。

一些“喷子”在知乎安营扎寨,直接后果是,一批高级用户就此“出走”。

标志性事件之一,是2014年2月佐藤谦一离开知乎,并在离去前删除自己的全部回答。佐藤至今被许多知友视为“谦谦君子”、“最有涵养的人”,社区开放后,佐藤的回答经常遭到暴力攻击,理由不是答案出了错,而是他的身份“说什么都错”。

半年后,拥有40万粉丝的葛巾也因讨论环境不友善而选择离去。知乎上一时哀鸿遍野。

有些大v没有逃离,而是选择“隐退”,主页还在,但鲜有提问和作答,参与度几乎可以忽略不计。

更多的用户抱怨知乎上内容质量的下降,唱衰之声延续至今。

周源曾被提问如何看待知乎质量下降,他很坚决地答:我不这样认为。并坚持知乎的价值要用长期的标准来衡量,只要能沉淀下来、被反复使用,就“没有问题”。

而对于精英用户分时段、分批次地出走知乎,周源认为这不是知乎产品本身的问题。比如Keso与和菜头等人似乎也很久不使用微博,李开复和徐小平则很忙,没有过多时间用来答题。

但有一点他是承认的:佐藤谦一等高质量用户的离开,多半是由于知乎上的攻击性言论。

周源感到“很难过”,这又回到了他最初所担忧的问题,在知乎,吐槽和恶意谩骂,没有被杜绝。

此间,许多原住民通过专栏形式表达对知乎大量低素质三0用户和知乎现行制度的不满,并提出了大量修改意见。

2014年6月6日,知乎发布《良性讨论公约》,以对不友善态度进行制约。

这一年,知乎的城邦建设进入关键节点。周源说,知乎很像人口从700万增长到 900万的纽约复兴时期。城市繁荣的前提是基础设施的完善,卫生、治安甚至排水抗灾能力提升了,居民才有安全感。

“悟空”和“瓦力”两个智能机器人出现在社区。前者主要用来对付用户自动发布的小广告,后者负责垃圾清扫,在社区各个评论的角落作甄别。另一个有趣的机制是,如果一人的回答被点击了足够多次“没有帮助”,就会“被折叠”,进入回答列表的底部集中显示。

2017年,知乎社区管理再次升级,伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销的行为被界定和明确。

周源没有想到,一次平常的站务管理通报,知乎却因此被推上舆论审判台。今年三月,知乎小管家发布了一则封禁伪造身份帐号的工作笔记,其中一人分饰244角色的“海贼-王路飞”,在媒体和社交平台上引发热议。

一些人站出来严厉批判:一个标榜专业、理性、高品质的社区,连最基本的真实性都无法保证;也有人称“知乎在娱乐化和伪高端的路上越走越远”;非善意的抖机灵不期而至,知乎被戏谑为“逼乎”,slogan被调侃为:“知乎——向世界分享你刚编的经历”。

因为偶发事件而否定整个平台的价值,似乎同样缺乏理性。毕竟,一年前的魏则西事件也是发酵于这个平台,在回答了关于“你认为人性最大的‘恶’是什么?”的提问后,这个21岁滑膜肉瘤患者的遭遇引发全国舆论对百度竞价排名和“莆田系”医院的集中抨击。

如同有太阳的地方就有阴影,规模效应叠升也难免导致内容价值稀释、管理困难上上升。对于周源而言,进一步完善社区规范、升级检测制度,宜为长久计。

而他,是规则的制定者也是执行者,是管理者也是活跃的深度用户之一。

群众喜闻乐见的一幕出现在他的主页上。

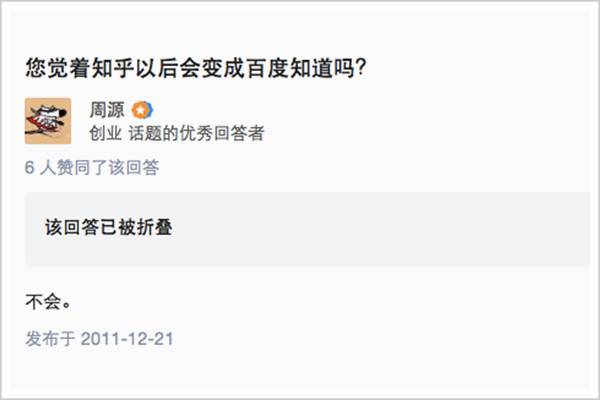

在关于“知乎会变成百度知道吗?”的提问下,CEO周源同学的回答是:不会。

因为缺乏详细描述,这个答案......

被。折。叠。了。

“站着把钱赚了”

2010年,经历了第一次创业失败的周源决定再次创业。此前他做过程序员,当过记者。

和谋者之一张亮是Apple4us.com网站的创始人,那是许多极客分享知识交流想法的地方。出现在美国的问答网站quora给二人进一步的启示:把网站的人群扩大一百倍、一千倍会怎样?

于是就有了知乎。

天使投资来得特别顺利。他们用三张纸写下商业计划书,轻松拿到150万。

也许是第一桶金来的太容易,知乎团队对于钱,似乎始终不是特别热情。

而它的商业化之路,也走得扭扭捏捏迂回曲折。

今年八月,被今日头条签下的原知乎大v恶魔奶爸sam发文,称“靠写字赚钱,在这个社区成了一件特别耻辱.......的重罪”、“一个商业公司,积极的在社区里反商业,培养了一堆垃圾用户和伸手党大爷。”

而他只是被头条“挖走”的300知乎大v之一。

事实上,很久前就有用户表示,在知乎,仿佛不谈钱才是政治正确,一切和赚钱有关的行为,比如夹带二维码,都遭到严格抵制。

知乎在商业化上“拧巴”,不难理解。

它以精英为特色起步,以封闭两年为代价实现知识沉淀,保持社区洁净。注册开放后,大批高级用户流失,社区的高端理性特质受到冲击,而这正是知乎吸引力所在。

这种情况下,为不致更多流失产生,用户体验更需要加倍保护。

月亮与六便士之间,知乎左右摇摆,进退两难。

广告是知乎商业化运作重要手段之一。但周源对广告的投放十分克制、慎重,他对这个城市里的居民有了解,知识是应被强调的,“逼格”是必须体现的。因此,知乎上的广告绝不会铺天盖地,而是以不动声色的姿态展示在某一角。

他甄选客户的标准除了有没有长期性之外,还如择偶一般要考察三观是否一致。“不做杀鸡取卵的事是我们最基本的原则。”

而在知乎创办的前四年,机构账号一直被禁止注册使用。周源担心机构账号的进入“会不会破坏社区氛围,会不会伤害用户的体验”。

改变发生在2016年。这一年,知乎推出了机构帐号。同时,全新的知乎Live、书店、值乎纷纷上线。这被看作是知乎商业化发展上的里程碑式进展。

许多人感叹,一向慢热、矜持的知乎,这次终于搭上了知识付费的大船,要在风口飞起。

周源觉得“蛮好笑的”。在他看来,机构账号的推出是为了“丰富平台生态”;至于主打实时问答牌的知乎live,则是因为早在2015年,知乎上就已经出现客户付费咨询的需求,因而需要“体察那些真实的、微小的变化,然后去迭代产品。”

而在解释为什么要做“值乎”时,周源在宣传视频里以一种调侃的语气抱怨:很多人问我们怎么做商业化,我很烦。于是我就带着一个团队做了一个商业化的东西。

他故作轻松地:不就赚钱吗?

但赚钱的确不是容易的事。尤其是在一群相对苛刻、高逼格的用户面前,怎么“站着把钱赚了”,是周源面对的重大课题之一。

根据知乎公布的数据,知乎live上线运营一年已举办超过3700场次,累计310万人次参加,讲者人均时薪超过万元,复购率达到了43%。

数据表现不俗。但对于主讲者而言,为了准备一个问题经常要耗费大量时间,并且一个人在专业领域的知识毕竟有限,到底能举办几场live,还是未知数。另一方面,对于知乎本身来说,即便采取平台抽成模式,以百分之十计,想象空间也并不足以令人满意。

而值乎,尽管周源开玩笑说自己卖过王小川的微信号,“十块钱一次,赚了好几万。”但玩笑毕竟是玩笑,在很多人看来,一两分钟的分享,离娱乐很近,离知识很远,离真正“把钱赚了”,还有很长一段路。

但过去这一年,周源在赚钱这件事上,已经足够发力。尤其是步入2017以来,知乎在产品探索与市场创新上主动出击,诸多线下动作尤为引人关注:9月,与必胜客合作的知乎主题餐厅开业;联合饿了么开办“知食堂”。

不久前,一家画风清奇、脑洞大开的“不知道诊所”出现在北京三里屯。这家主打体验牌的“诊所”共有六个科室,分别对应不同类型的主题。各个科室的展示内容都来自于知乎站内的热门问题,如“你吃过哪些直击灵魂的食物?”“你买过最后悔的衣服是哪一件?”等。

橙色大街上五层的之字形队伍颇为壮观,其中不乏此前对知乎知之甚少的“吃瓜群众”。

目的不言而喻。

2016年,周源首次公开平台化发展计划;2017年9月用户过亿,被周源视为知乎“从知识社区走向知识平台的里程碑。”9月20日,知乎宣布开放机构号注册。周源称之“将对知乎正在构建的知识平台产生重要、积极的影响。”

从知识社区到知识平台,知乎必将要面向更广泛的消费者,联合更广泛的机构伙伴。

周源还会想起刚运行起来的知乎,上面只有60个问题。虽然看起来一无所有,但具备了一种包罗万象、发现更大世界的可能性。

如今知乎上已经有数十万话题。“就像道生一,一生二,二生三,三生万物。”周源说,这个知识平台上,还将产生无数可能。

精彩文章回顾

挑战茅台的人丨越界者郎咸平丨阿里的尽头丨医药首富孙飘扬丨苦日子要来了丨王健林的危和机丨马化腾的力量|郭广昌到底怎么投资的丨最沉默的大BOSS丨围猎紫光丨董建华家族退场丨孙宏斌逆袭丨抗战20年丨香港最清苦的巨人丨霍英东的笑与泪丨被开除的“首善”丨他用2924亿买下一外国公司丨不老的李嘉诚丨刘銮雄病了丨“悲”者李经纬丨平安帝国的“老司机”丨恒大到底有多大丨坐着劳斯莱斯的老干妈