引领海战革命——浅析无人机“蜂群战术”

在美国海军的眼里,无人机“蜂群战术”承担着改变未来海战规则的重任,这在作战概念创新乏力的今天显得十分宝贵。

插上翅膀的“人海”或“狼群”?

自然界中的蜜蜂,一旦遭到外敌入侵,即刻倾巢出动,依靠数量多、飞行灵活的优势群起围攻敌人,即使是皮糙肉厚的动物,在蜂群的攻击下也只能落荒而逃。“蜂群战术”由此而来。虽然这一高度仿生的作战概念凝练成战术理论的时间并不长,但在实际应用上却拥有悠久的历史。

早在13世纪蒙古人远征中亚和欧洲的作战行动中,蒙古轻骑兵以快速的机动迅速集中力量,对欧洲的城堡逐个进行密集攻击,这种“人海战术”实际上就是“蜂群战术”的雏形。

二战期间,德国潜艇部队在大西洋深处所采用的“狼群战术”更是将“蜂群战术”演绎得淋漓尽致。众多U型潜艇在广阔的海域搜索目标,一旦任何一艘潜艇发现目标,其余潜艇就会从不同方向围过来,最终以极大的优势击败对方舰队。仅在1942—1943年期间,德国潜艇通过该战术击沉盟军船只约1 600艘,而自身仅损失不足10%,战绩显著。

美国海军一直是蜂群作战领域的先驱,具体到此次美国海军研究局推出的无人机蜂群作战概念,它来源于美国国防高级研究计划局(DARPA)的“拒止环境中协同作战”(CODE)项目,基本设想是从舰船、飞机、较大无人机或车辆上一个管状发射器内,短时间、快速发射众多低成本无人机,令它们相互分享信息,协同执行进攻性或防御性任务,以数量优势压制敌人,为美军提供空中监视支持,为美军战术车辆、飞机及其它无人航行器提供护航。显然,这与几百年来出现的各类“蜂群战术”并无本质上的差别,难道美国海军费尽心机炮制的全新作战概念仅仅只是插上翅膀的“人海”或“狼群”?

“新瓶”装“旧酒”

无论是“人海战术”还是“狼群战术”,各个时期、各个类型的“蜂群战术”都具有相同也是唯一的目标:在局部战场创造出压倒性的力量优势。不过,在瞬息万变的现代战场上,这种优势的取得显然不是一件容易的事情。

从具体实施的角度看,利用无人机平台自主形成“蜂群”需要高度一致的协同能力,这并非传统的计划协同和临时协同,而是以作战目标为中心、以网络化信息系统为支撑的,具有高度智能化的自主筹划、自主协作、自主行动。它既克服了以预先设置布局为主要方式的计划协同所存在的灵活性不够的问题,也解决了临时协同方式存在的准备不足的问题,真正达到了自然界中蜂群的集群自组织水平。

从技术支撑的角度看,实施无人机“蜂群战术”必须具备强大的网络和信息能力。通过广域分布、无缝衔接、动态开放、随即接入的网络化信息系统,以及实时、不间断的信息交互机制形成较强的战场态势感知能力和通信能力,从而使所有无人机能够清晰获取并及时共享和交流战场变化,对作战集群内的其它无人机迅速提出请求或做出回应。这种自动广播、接受和转发的信息传播能力几乎可以达到“零延时”的效果,绝非机械化时代和信息化初期的“蜂群战术”所能比拟。

不难发现,美国海军研究局推出的无人机蜂群作战概念与以往的“蜂群战术”存在较大的差别,这种差别来源于对技术的极高要求,并非通过规模化的人力可以弥补。这样来看,无人机蜂群作战概念虽然有点“新瓶”装“旧酒”的意思,不过,只是品牌旧,口味却是全新的。

受伤的总是大家伙

从美国海军研究局的概念演示中可以发现,无人机蜂群主要用于监视和护航,属于侦察和防御性质的任务。但长远来看,美国海军的野心绝不仅仅局限于此,这从美国海军研究生院给大部分研究“蜂群战术”的文章都设定了密级的这一行为就能看出。而美国海军研究生院的蒂莫西称,他们正在开展“空战集群”研究,该项目的正式名称为“系统的系统:无人系统集群测试平台的开发研究”。恐怕将无人机蜂群用于进攻行动才是美海军的最终目的。当然,这也无可厚非,有成熟的技术作为支撑,进攻与防御只在一念之间。

既然是进攻行动,自然有打击目标。美海军设想的无人机蜂群到底用来攻击谁呢?对于这个问题,或许能够从美国海军研究生院的洛克·范姆于2012年公开发表的《无人机蜂群攻击》一文中一窥究竟。这篇文章假定了一种简单的战场环境:在良好的天气条件下,美海军一艘驱逐舰被5~10架从各个方向飞来的无人机攻击,这些无人机采用货架部件组装而成,受附近的一艘渔船遥控。

以驱逐舰作为攻击目标是有充分依据的。与无人机蜂群作战概念同一时期提出的无人快艇蜂群作战概念,其首要目标就是水面舰艇,特别是大型水面舰艇。一方面,大型水面舰艇目标大、价值高、机动能力较差,是合适的“靶子”;另一方面,目前大型水面舰艇的防空系统的设计目标主要是防御超音速巡航导弹和喷气式战斗机,应对以无人机为代表的“低慢小”目标的能力并不突出,尽管各国都在尽力升级以弥补这方面的能力缺失,但如果面对的是一大群拥有高度自主能力、彼此协作的无人机,舰队中的“大家伙”可能会哭诉:为什么受伤的总是我?!

大炮打蚊子的尴尬

“大炮打蚊子——大材小用”是一句脍炙人口的歇后语,这或多或少含有些夸张的艺术成分。不过,瞄准无人机蜂群的大型水面舰艇正在将这种中国艺术幻化成残酷的现实,不同的是,现实充满了尴尬。

以美国海军大量装备的“宙斯盾”系统为例,这套世界上最成熟也是最好的舰载武器系统集成了AN/SPY-1相控阵雷达、多类传感器、干扰器、诱饵弹、“标准”系列防空导弹、127毫米舰炮和2座“密集阵”近防武器系统。如果以“伯克”级驱逐舰为平台,甲板上还另外配备了6挺重机枪。但这套强大的防空系统在应对无人机“蜂群”攻击时仍显得力不从心,这一令人大跌眼镜的结论来源于美国海军数百次的模拟试验。结果表明,装备了“宙斯盾”系统的“伯克”级驱逐舰能够有效发挥拦截无人机“蜂群”的武器系统只有“密集阵”近防系统和重机枪。更致命的是,防御系统往往难以合理分配火力,从而导致部分无人机能够避开拦截,对舰艇发动攻击。试验中,当由8架无人机组成的集群进行攻击时,平均有2.8架无人机能够避开拦截系统。即使对舰载防空系统进行了升级(例如采用了更好的传感器、更多的机枪和“密集阵”系统),仍有至少1架无人机能够避开拦截。这还只是8架无人机组成集群的情况,如果无人机数量增加到30架,甚至50架,结果可想而知。

显而易见,无人机蜂群攻击的研究暴露了当前舰艇防御的弱点,美国人用左手打右手的方式证明了舰载防空系统在无人机蜂群攻击面前的尴尬,而这种尴尬何尝不是世界各国海军都可能面对的呢?

让穷人也玩得起的饱和攻击

无人机蜂群对水面舰艇发起密集攻击的画面很容易让人联想到上世纪六七十年代苏联海军司令戈尔什科夫元帅为美国航母编队准备的“苏氏导弹大餐”——导弹饱和攻击战术。这一战术的核心要义是用绝对的数量优势形成力量优势,即在短时间内同时从空中、水面和水下不同方向,不同层次向同一个目标发射超出其防御上限的导弹,使敌防空系统在短时间内处于无法应对的饱和状态,以达成命中目标、造成毁灭性打击的战略战术目的。

虽说饱和攻击战术给军事弱势的一方提供了颠倒天平的便捷途径,但高昂的成本让苏联的“穷小弟们”只能看看,甚至苏联实践起来也比较费劲。那么,一向以“创新领导者”标榜自己的美军显然不会翻炒半个世纪前别人留下的“剩饭”,无人机蜂群攻击战术才是一个让“穷人”也能玩得起的饱和攻击战术。

一方面,装备了炸弹的无人机较反舰导弹要便宜许多。LOCUST项目经理李安尼博士表示,无人机集群的总成本比导弹更低。例如,目前用于模拟作战的“郊狼”无人机单价仅为15 000美元,而一枚“鱼叉”导弹的成本高达120万美元。当然,这些无人机可携带的弹头比导弹要小得多,但事实却是命中率比弹头大小更为重要。另一方面,无人机可反复使用。相对于导弹一次性的成本付出,经过一次蜂群攻击生还的无人机还能继续执行下一次任务,这种可回收的优势使得攻击成本大幅下降,最近炒的火热的SpaceX回收火箭试验不正是这个道理吗?!

@美国海军计划的低成本无人机蜂群技术采用BAE公司的“郊狼”无人机作演示。这种无人机采用管式发射,其可折叠机翼和螺旋桨在离开发射管后迅速展开进入飞行模式,可从舰船、车辆、飞机等平台上直接发射起飞,续航能力约1小时,最大速度144.8千米/小时,重约5.9千克

“低标准”并不意味着低水平

有别于“全球鹰”、“捕食者”这种大型无人机需要良好的机场跑道用于起飞,可以从舰船、车辆甚至大型无人机上大批量同时发射的中小型无人机对发射条件的要求是名副其实的“低标准”。但“低标准”并不意味着低水平。

以对一个美军航母编队攻击为例,标准配置下航母战斗群的区域防空系统由舰载战斗机和装备了“宙斯盾”系统的各类舰艇组成。舰载战斗机为第一层防空圈,按照最大拦截能力计算,48架F/ A-18E/F“超级大黄蜂”战斗机能在120千米左右的距离上一次拦截192枚掠海飞行的反舰导弹。舰艇装备的防空导弹为第二层防空圈,4艘装备了最新“宙斯盾”系统的“提康德罗加”级巡洋舰和“伯克”级驱逐舰可同时侦测跟踪400千米外数百个目标,但真正拦截还得依靠AN/ SPQ-9火控雷达,后者的数量意味着火控通道的数量,这是制约抗饱和攻击的核心能力。每舰大概4部,美军采用轮流制导的方式,可同时制导12枚防空导弹进行拦截,按照100%的命中率,4套“宙斯盾”系统一次可同时拦截48枚反舰导弹。考虑到地球曲率对雷达探测距离的影响和导弹的机动能力,舰载防空系统基本没有第二次拦截的机会。近防武器系统为第三层防空圈,包括航母上的共有约12座“密集阵”或“拉姆”近防系统对付突破了上述两层防空网的导弹。这样计算,对一个理想防空状态下的航母编队一次饱和攻击需要超过240枚反舰导弹,大概是60艘“伯克”级驱逐舰一次齐射的效果。环顾当今世界,除美国外,应该还没有任何一个国家可以做到这一点。

@美国海军“提康德罗加”级巡洋舰,注意其前后2组共128个垂发单元,除去6个装填单元,该级巡洋舰总共可携带122枚舰空导弹,但由于火控通道(火控雷达为前后舰岛上的白色小球)的限制,一次只能为12枚导弹提供制导,这是其应对无人机蜂群的不足之处

@半个世纪前,苏联人针对美国航母编队设计的饱和攻击战术却被美国人如今用无人机实现,两者的目标都是大型水面舰艇,航母编队首当其冲

@无人机“蜂群战术”的性价比在于低廉的价格和可回收的特点,根据美军的说法,一枚“鱼叉”反舰导弹的价格可以购买80架“郊狼”无人机

但如果把导弹换成用于蜂群作战的无人机,或许实践意义就强得多。按照每艘舰船携带8~12架无人机单元,通过空中编组,只需要20艘左右的舰船即可实现相同的效果。当然,这是一个理论上的推导,实际情况或许要复杂得多,但具有很大的参考价值。值得一提的是,“伯克”级驱逐舰是世界上首艘设计用于抗导弹饱和攻击的舰艇,这个当年用来对抗苏联人的武器最终还是没能逃脱“被围殴”的命运,而执行者却是美国人,不知道已逝的戈尔什科夫元帅作何感想。

鱼和熊掌不可兼得

无人机蜂群未来对水面舰艇编队的威胁是显而易见的,诸如较小的雷达信号特征和较强的抗干扰能力这些与生俱来的特质使其应用前景极其美好。但凡事都有正反两面,鱼与熊掌不可兼得,至少从目前来看,无人机“蜂群战术”也存在不少“短板”。

一是速度偏慢。根据美海军的模拟结论,无人机蜂群的速度最快可达到250千米/小时,这样的速度不及国内的高铁,更不用提与超音速或亚音速反舰导弹相比了。速度偏慢所带来的后果是成为舰载战斗机的活靶子,同时还给被动防空系统预留了充足的反应时间。即便是采用超低空飞行,舰载防空系统40千米的最大探测距离也需要10分钟才能飞到。如果无人机群携带的不是导弹的话,那么饱和攻击的数量可能需要扩大十几倍甚至几十倍。

二是航程较短。中小型无人机的体积决定了其航程不可能像专门用于高空监视侦察的长航时无人机那样可观,作战半径不足的弱点将大大增加发射平台的风险。如果在舰载战斗机的作战半径之内,那么很可能使发射平台陷入出师未捷身先死的尴尬境地,而这也正是舰队主动防空武器的目标——不给敌人发射机会。

三是制空能力极弱。在可预见的未来,无人机都不是现有二、三、四代战斗机的对手。即便是发展的专用空战无人机,只要还是依靠软件控制用固定的战术作战,就很难战胜有人驾驶的飞机。因此,舰载机,甚至是舰载直升机也能在离舰队较远的距离上肆意猎杀蜂群中的中小型无人机。“空战中80%的战果都是由20%的王牌飞行员取得,在作战上,没有什么软件能超过人。”这个道理仍然适用。

@像“捕食者”这样的大型无人机需要良好的起飞条件

@小型无人机对起飞条件的要求非常低,图中美军装备的RQ-11“大乌鸦”无人机采用人工抛投的方式发射

颠覆的身影尚在远方

无人机蜂群战术既避免了人员伤亡,而且成本也处于可承受范围之内,这种完全不同于以往的全新作战样式将随着技术的发展和研究的深入,彻底颠覆未来海上作战样式。不过,这种颠覆可能来的没有那么快,原因并非战术本身,而是因为现在还存在诸多技术难题。

一是无人机蜂群远程控制难度较大。无人机活动严重依赖控制站的辅助,由于地球曲率的影响,无人机必须飞得较高才能与海上控制站保持有效、不间断的联系。但飞行高度的提升却意味着被低空、中空防空武器发现和击落的概率更高。在大型有人机上建立控制平台,对无人机编队实施远程控制技术是无人机蜂群技术研究的主要方向之一。同原来的地面或海上控制站相比,这种方式更容易对无人机实施远程控制,但技术难点更大,对无人机控制的要求也更高。

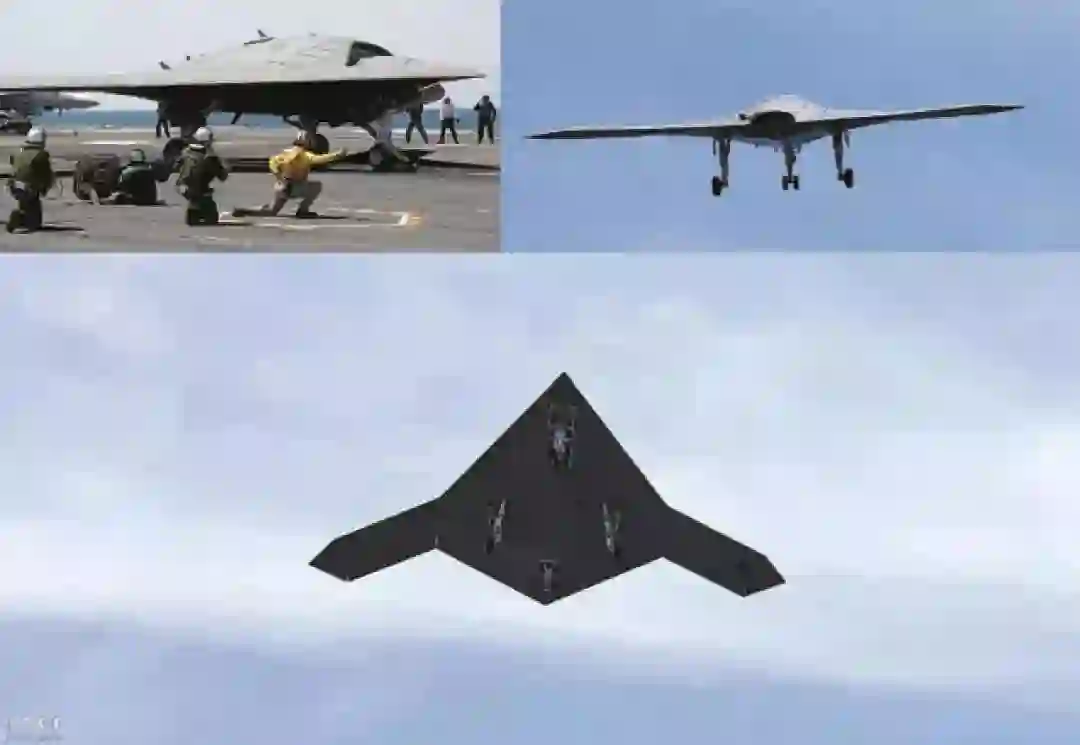

@舰载固定翼战机是无人机“蜂群战术”的最大“劲敌”,当图中的X-47B正式服役后,未来海面上空或许会出现大小无人机之间的战斗

二是无人机蜂群编队训练难度较大。无人机编队训练远比有人机难度更大,即使在没有遮障物的海洋上空,对无人机蜂群进行有序的作战指挥并同时引导控制大规模无人机做复杂的攻击动作也不是一件容易的事。它需要优秀的空中管制能力和编队协调能力。当前无人机编队训练已经成为世界各国竞相研究的技术战术内容。如果技术发展到使无人机蜂群具备高度智能的自组织能力,那么编队控制的难度将小得多,但想要实现完全自主化始终不太现实。

三是无人机蜂群机动能力的提升难度较大。“性价比”是武器装备领域的永恒话题,用于蜂群战术的无人机也跳不出这个圈子。如果不能提升机动能力,无人机蜂群要达成相同的作战效果需要付出比导弹饱和攻击更多数量的代价,这样很可能使其成本优势显得不那么明显。但如果采用更强的发动机或者装载更多燃油又会存在成本升高的问题。实际上,在发动机、机体材料和油料的成本没有本质变化的情况下,相同性能的无人机与有人机的成本大致略高于1:5。所以在现有技术条件下,仍然会出现“便宜的飞不远、飞不快,飞得远、飞得快的又很贵”的矛盾。

长按识别图中二维码关注我们!