雷达系统使用高功率天线以电磁辐射(例如10GHz无线电波)照射目标位置,被照射地表的后向散射由天线感知,随后用于生成结构图像。真实雷达数据难以获取且成本高昂,并且在研究中缺乏可靠的真实基准源。精确的雷达模拟工具为低成本开发雷达应用提供了重要替代途径。这些工具的重要应用包括生成大规模机器学习(ML)数据集以及开发新型雷达成像或目标识别算法。本研究提出一种高保真雷达模拟框架,其特色是采用“射击与反弹射线”(SBR)电磁求解器,利用英伟达(NVIDIA)RTX GPU和OptiX库实现硬件加速光线追踪。该模拟器通过分布式处理实现可扩展计算,利用200 Gbps光链路等高速网络架构和远程直接内存访问(RDMA)数据传输以实现前所未有的性能。所提出框架支持在城市与自然环境中合成物理精确的射频(RF)后向散射波形及复杂散射交互。通过将基于物理的建模与高性能计算相结合,该模拟器为雷达研究人员和系统工程师提供了强大工具。此外,该模拟器促进了先进雷达波形(包括自适应与认知雷达技术)的快速原型设计与验证。凭借其可扩展架构,所提出的雷达模拟器弥合了理论模型开发与实际实施间的差距,显著增强了雷达系统设计与评估。本研究展示了现代GPU加速计算与高速网络如何变革电磁模拟,为下一代雷达研究铺平道路。

现代雷达系统产生海量复杂散射数据,而对电大尺寸环境(目标尺寸跨越多个波长)的此类数据进行模拟,由于高频和精细空间分辨率而构成重大计算挑战。当需要大规模数据集来训练机器学习(ML)模型以执行自动目标识别或合成孔径雷达(SAR)图像分类等任务时,此难度进一步加剧。通过广泛外场测量或高保真电磁(EM)求解器获取雷达数据的传统方法耗时、昂贵且对于大规模高分辨率场景不切实际。射频(RF)后向散射的高保真模拟对于雷达系统设计、自主导航和RF传感算法开发至关重要,然而电磁求解器对于快速原型设计往往成本过高。因此,需要一种更快的模拟框架来有效预测复杂场景的真实RF后向散射特性,并支持可扩展的模型训练与系统分析。通过降低计算成本,此类框架将实现更有效的雷达传感算法开发并促进自主系统验证。

本研究的贡献

本研究介绍了一种新型RF后向散射模拟器,其利用基于英伟达OptiX光线追踪引擎的GPU加速SBR流水线。我们的工作基于一款开源SAR模拟器的开发,该模拟器利用英伟达OptiX光线追踪库和RTX GPU硬件以前所未有的速度计算任意3D场景的相位历史(Willis等人,2020年)。该模拟器根据用户定义的场景几何、天线参数、信号处理设置和载体轨迹描述构建虚拟SAR环境。通过采用大规模并行GPU计算,它加速光线追踪以计算每个脉冲的斜距和后向散射强度,克服了基于CPU工具的局限。为解决OptiX的单精度约束,频率偏移被重新表述以保持数值精度。实验结果表明,相较于MATLAB实现,其性能提升数个数量级,同时保持相位历史保真度,能够为RF模拟研究快速生成真实SAR数据。

所提出的模拟器旨在以前所未有的速度和细节生成大规模场景的雷达后向散射数据。其可扩展计算架构利用基于融合以太网的RDMA(RoCE)实现低延迟网络通信,经过优化可将后向散射响应计算分布到多个配备多GPU的网络节点。作为具体示例,我们的系统可轻松扩展至每秒10,000次的速率计算位于复杂3D环境内的100万个目标散射体的后向散射响应。关键贡献包括:

-

广泛的GPU利用:我们通过OptiX库利用英伟达RTX GPU及其光线追踪核心,完全在GPU上执行电磁光线追踪与散射计算。通过调用硬件加速的光线相交和大规模并行场计算,模拟器实现数量级的速度提升。

-

高保真SBR建模:我们的方法采用多反射的SBR方法,并通过Stratton-Chu公式使用物理光学(PO)积分计算散射场。这在保持电大目标效率的同时,产生精确的远场后向散射。我们通过引入法向量平滑对面元几何进行校正,为未来工作中包含边缘衍射奠定基础,从而解决基础SBR的局限。

-

大规模数据集生成:该模拟器能快速生成复杂场景(地形、车辆等)的标注雷达回波,支持创建广泛的机器学习训练数据集。我们通过模拟AC-130炮艇机上的轨道雷达从具有精细地形和目标车辆的场景收集数据,在数秒内生成真实SAR或后向散射帧,展示了其能力。

-

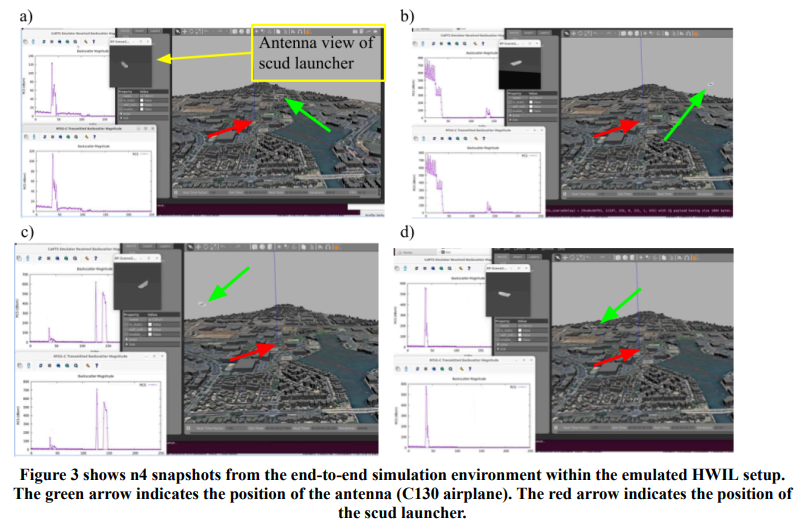

性能基准测试与可扩展性:我们提供了跨多种GPU架构(RTX 3090 Ti、RTX 4090 Ti及RTX 4000 Ada代显卡)的全面性能评估。结果凸显了其随GPU计算能力近乎线性的扩展性,并表明即使单个高端GPU也能实时模拟复杂雷达场景。这为将模拟器集成到先进雷达系统的实时算法开发和硬件在环(HWIL)测试铺平了道路。

总之,这些贡献通过提供一个既快速又物理精确的工具,推动了电磁模拟的技术前沿,该工具专为机器学习数据生成和雷达研究的双重需求而量身定制。