随着大型语言模型(LLMs)的出现,自动化科学发现正迈入新阶段,基于 LLM 的人工智能科学家(AI Scientist)系统正逐步在科研中占据主导地位。该领域已经涌现出多项具有影响力的研究成果,AI 自动生成的研究论文甚至已被 ICLR 2025 的研讨会接收,这表明具有人类水平、能够揭示尚未为人所知自然现象的 AI 科学家或许即将成为现实。 本综述聚焦于一个核心问题:**AI 科学家距离改变世界和重塑科学研究范式还有多远?**为回答这一问题,我们从前景导向的视角出发,全面回顾了当前 AI 科学家系统所取得的成就,梳理其面临的关键瓶颈,以及孕育具备颠覆性发现能力、能够攻克重大挑战的科学智能体所必需的核心组成部分。我们希望本综述能够帮助读者更加清晰地认识当前 AI 科学家系统的局限性,了解我们所处的位置、尚存的缺失,以及科学 AI 的终极目标应当指向何方。 关键词:AI 科学家、大型语言模型

1. 引言

科学发现是推动人类文明进步的根本驱动力。从牛顿的运动定律与万有引力(Newton, 1833;Newton and Chittenden, 1850),到爱因斯坦的相对论(Einstein, 1922),再到人工智能的发展(LeCun 等, 2015;Ertel, 2024),每一次重大的科学突破都拓展了人类认知的边界,并推动了社会进步。传统上,科学研究的主体是人类,遵循一套系统性的探索路径。这一过程通常始于观察与学习,从而构建科学知识的基础(知识获取);接着提出用于解释未知问题的科学假说(创意生成);随后通过密集的实验和理论分析对这些假说进行严格检验与证伪(验证与证伪);最后,研究会根据实验或理论结果不断修正与迭代,推动科学知识的持续演进(Langley, 1987)。 然而,这一过程本质上受限于人类的时间与认知能力,例如缓慢的文献回顾、知识面相对狭窄、带有偏见的假说生成以及实验执行效率低下等(Ioannidis, 2005;Baker, 2016)。为解决这些问题,科学界日益追求科学发现的自动化(Yang 等, 2023;2025a)。早期的尝试主要集中在利用深度学习技术(LeCun 等, 2015;Vaswani 等, 2017)来辅助知识获取。例如,预训练语言模型被注入领域知识以更好地表征科学信息(Gupta 等, 2022)。但由于模型容量和高质量科学数据的局限性,这些方法主要仍作为科学工具使用,仅在一定程度上加速了人类的科研流程。 近年来,训练于大规模高质量语料的大型语言模型在长文本场景中展现出卓越的理解与生成能力,使得基于累积知识生成新颖且可行的科学假说(Si 等, 2024)以及借助自动化实验工具对假说进行严谨评估(Wierenga 等, 2023;Starace 等, 2025)成为可能。这一进展正将自动化科学发现推向新的高度,基于 LLM 的 AI 科学家系统(Lu 等, 2024;Weng 等, 2025)正在引领探索潮流。一旦 AI 科学家具备超越人类局限的能力(如突破有限记忆容量),便有可能在医学、能源与环境等关键领域做出颠覆性发现,解决重大挑战。 因此,我们迎来了该领域的核心问题:AI 科学家距离改变世界和重塑科学研究范式还有多远?

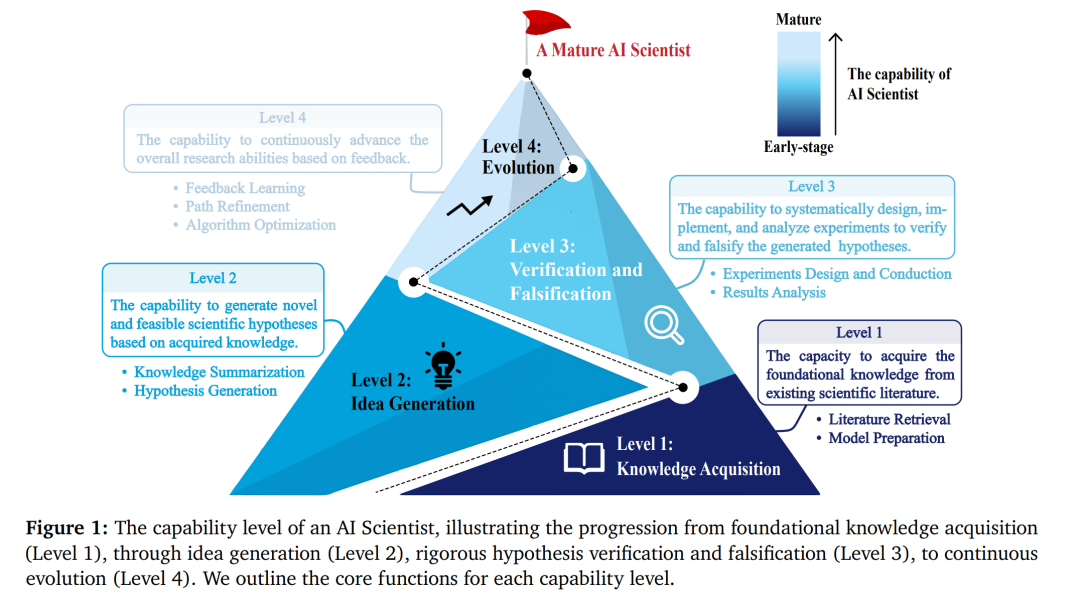

为回答这个问题,本文从前景导向的视角出发,对已有成就进行回顾。图 1 展示了构建一个成熟 AI 科学家所需能力的分层结构,我们认为这是当前及未来研究的合理路线图。具体而言,我们提出一个基于能力层级的框架,系统定义 AI 科学家发展的各阶段,包括: 1. 知识获取:AI 科学家的基础能力,指其能自主检索、阅读和理解现有科研成果的能力; 1. 创意生成:指以规模化方式生成创新且可行的科学假说的能力,此能力是 AI 科学家系统区别于传统科学工具的关键; 1. 验证与证伪:指系统性地设计、执行并分析实验以验证或证伪 AI 自动生成的科学假说的能力,使 AI 科学家从假说生成者进化为自主的科学智能体; 1. 演化:指在内部与外部反馈基础上不断提升整体科研能力的能力,是使 AI 科学家从初级系统成长为成熟科学智能体的关键。

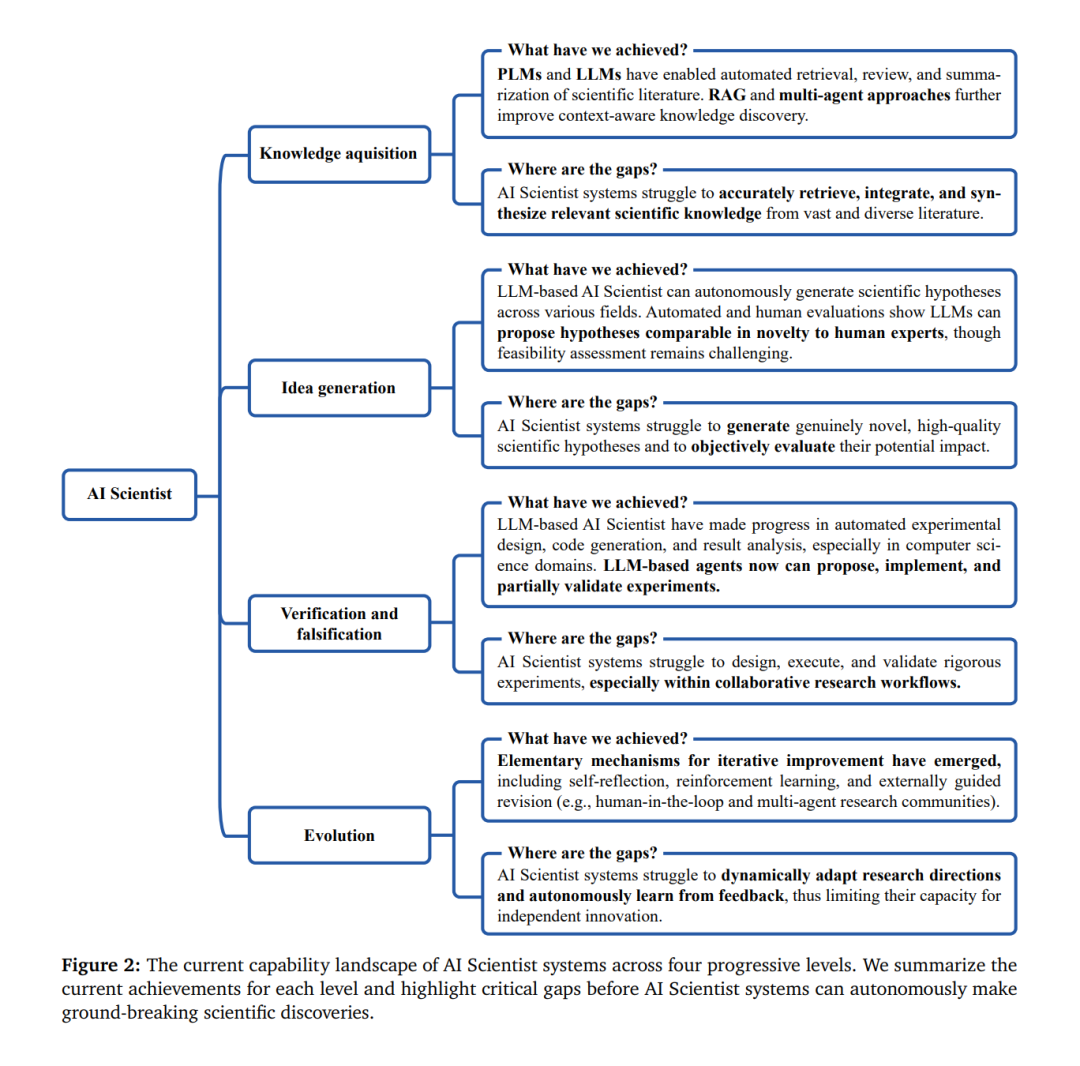

我们将基于该能力框架对当前研究成果进行批判性分析,识别出现突破性发现所必需但尚未具备的关键环节与核心瓶颈。 围绕上述四种能力,已有不少研究探索、成功实践与面临的局限(见图 2)。本文首先系统回顾当前 AI 科学家系统在知识获取(第2节)、创意生成(第3节)与验证与证伪(第4节)方面的研究进展,并将代表性方法映射到不同能力层级。随后我们还将介绍AI 审稿人系统的发展情况,并通过实证数据说明当前 AI 科学家系统尚不具备独立完成高质量科学发现的能力(第5节)。为克服这些限制,AI 科学家系统亟需具备演化能力(第6节),进而朝着重塑科研范式的目标迈进。此外,我们还将全面梳理当前 AI 科学家研究所面临的挑战(第7节),并探讨未来的研究方向与关键开放问题(第8节),为实现真正的自主科学智能体提供可行路径。