地基天文成像是对轨道运行及遥远太空物体获取态势感知的重要方法。这种成像方式对于所有能仰望星空者皆可实现,但望远镜与数码相机系统的普及使得信息提取手段更为丰富。此类望远镜的典型应用场景是寻找邻近较大较亮已知天体的物体。这些邻近天体可能是环绕其他天体运行的行星或卫星,也可能是地球轨道上日益逼近已知卫星的太空碎片。随着近地轨道与地球静止轨道日益被人造卫星占据,后者情况正逐渐成为严峻问题。当前该轨道存在数万颗卫星与碎片,且随着星链等巨型星座的出现,数量预计将持续增长[12]。这驱动了对未知物体与已知卫星资产邻近度感知的需求。使用更大口径望远镜可增加相机收集的光子数量,使我们能观测更深远宇宙或发现更暗淡的近地天体(如地球轨道物体)。地基望远镜必须穿透地球大气层进行观测,从而导致相位畸变形式的图像退化问题[56]。更先进的望远镜可采用物理技术缓解此类畸变,即自适应光学系统。本文聚焦于地基图像恢复与目标检测的算法方法,旨在量化执行这些任务的统计学与神经网络方法。

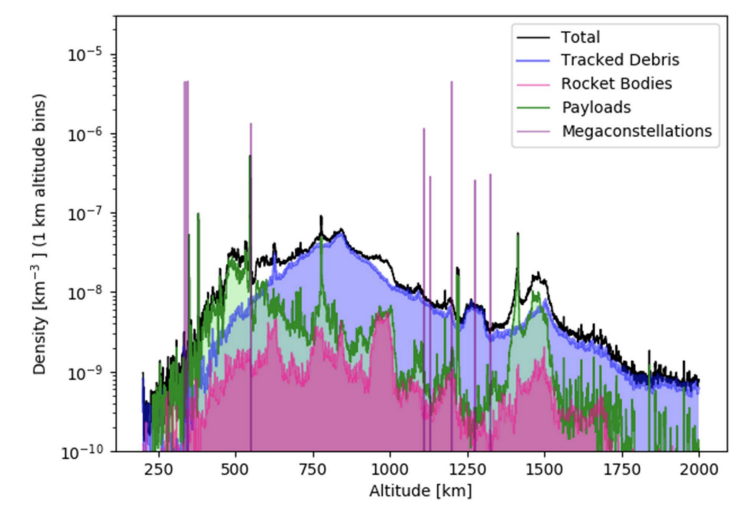

随着越来越多国家及私营实体通过持续增长的太空发射活动进入轨道[93],地球轨道区域正日益拥挤。这种增长包含多种需要跟踪的物体。近地轨道(LEO)尤其充斥着火箭箭体、碎片以及威胁美国资产的卫星星座。Boley等人[12]估算了当前LEE轨道的密度,并纳入星链与一网公司正在部署的巨型星座(如图1.1所示)。

图1.1:基于向美国联邦通信委员会(FCC)申报及修订的星链与一网巨型星座方案,按物体类型划分的LEE轨道密度。

这表明拟议的巨型星座将导致地球轨道密度急剧增加。自2019年星链首次发射以来,美国太空监视网络编录的LEE轨道物体数量显著上升[58]。鉴于卫星碰撞风险持续增加,跟踪探测这些太空物体以降低风险变得尤为重要。在潜在碰撞发生前实现探测至关重要,而一旦太空物体邻近,必须检测并缓解其与受威胁资产可能发生的交互作用。跟踪地球轨道物体的职责由美国太空司令部(USSPACECOM)承担,其职能涵盖太空域感知(SDA)[1][2]。SDA定义为“对作战环境及时、相关且可操作的认知,使军事力量能够规划、整合、执行与评估太空作战”[83]。因此,及时探测定位地球轨道物体对太空环境认知具有 pivotal作用。在此背景下,SDA通过多台望远镜与雷达站实施物体跟踪。本研究关注美国使用的地基望远镜。通过附加图像处理提升现有资产能力是执行SDA的成本效益方案,亦构成本文焦点。

针对地基天文成像的特殊挑战,本研究总体目标可概括为盲反卷积(BD)技术的构建与分析。此类图像恢复技术旨在获取图像数据最大概率的复原图像,且不增加相机系统复杂性(如自适应光学系统)。采用BD技术进行图像恢复的目的是确定主照明体(代表已知恒星或太空资产)邻近物体的存在与位置。成像问题的范围允许在图像恢复技术开发中采用特定假设,并为算法量化评估奠定基础。本研究旨在利用成像系统固有特性增强场景估计。通过挖掘关注场景与大气畸变的预期特征,优化估计方法。研究聚焦两种利用这些特性的技术:统计盲反卷积(SBD)技术与人工神经网络(ANN)技术。运用这些多样化图像恢复技术可深化对问题的理解,并提供解决图像恢复挑战的方法体系。

实现目标所需任务分为三类。这些类别定义了本文讨论主题及作为研究基础的背景文献述评方向。

数据采集是评估图像恢复技术及训练神经网络模型的必要条件。本研究使用数据包括单一场景的短曝光图像集合。本文包含两种数据获取方法:首先生成代表目标场景的仿真数据。在生成过程中,评估地基望远镜预期大气畸变的生成方法。数据生成可创建多样化场景,用于评估次级光源位置与强度的技术。相较之下,实验室数据采集虽提供实测数据但灵活性低于生成数据。本研究搭建实验室装置,可在一系列代表地基望远镜遭遇环境的场景中评估技术。

统计盲反卷积是本研究的首类评估技术。首先推导参数化盲反卷积方法,适配地基望远镜预期遭遇场景。随后评估检测与定位能力,以确定这些假设如何影响整体图像恢复性能。SBD技术还能内在估计数据集的大气畸变。除场景估计分析外,评估代表大气畸变的点扩散函数(PSF),以深化对场景估计过程的理解。

人工神经网络是包含图像恢复能力的新兴研究领域。作为研究组成部分,将利用并改进当前最先进ANN技术以执行BD功能。所开发模型致力于利用短曝光图像集合的时空关系,这是ANN的独特应用。生成的模型将与SBD方法对比,以比较两类技术的性能。由于ANN模型本质上受训练数据影响,其性能评估基于训练数据集内外的泛化能力。通过该评估,识别神经网络的局限性。