社会性死亡小组:赛博坟场里被「厚葬」的虚拟自我

关注并将「人人都是产品经理」设为星标

每天早 07 : 45 按时送达

你有没有遇到过很尴尬的情况,恨不得找条地缝钻进去。但是,网络上却有很多人热衷于发表自己的“社会性死亡事件”。这背后反映出什么社会现象呢?

本文将从三个方面展开分析,希望对你有帮助。

作者:虾尾

微信公众号:知著网

题图来自正版图库 图虫创意, 基于VRF协议

全文共 3638 字,阅读需要 7 分钟

—————— BEGIN ——————

「人的一生只有一次,但却可以在网络社会里“反复去世”。」

微信的功能迭代再次登上热搜,这一次,轮到了“朋友圈的评论”。

经过更新后,微信用户可以删除别人在自己的朋友圈下留下的评论,这一功能目前仅适用于IOS用户。

和此前的“可撤销拍一拍内容”的更新类似,微信最近的小动作都集中在“打补丁”上;但一经实施,还是令一大批网友有“相见恨晚”的感动,这种感动则主要来自于可以从尴尬中脱身的欣喜。

不少网友喜极而泣:“终于可以告别社会性死亡了”。

社会性死亡,是在最近被广泛使用的网络流行语,指的是个人遇到了究极尴尬和丢脸的事,达到了仿佛“当场去世”的程度。

在拍一拍面世的这一个月里,“社会性死亡”的使用频率明显可感地高了很多。

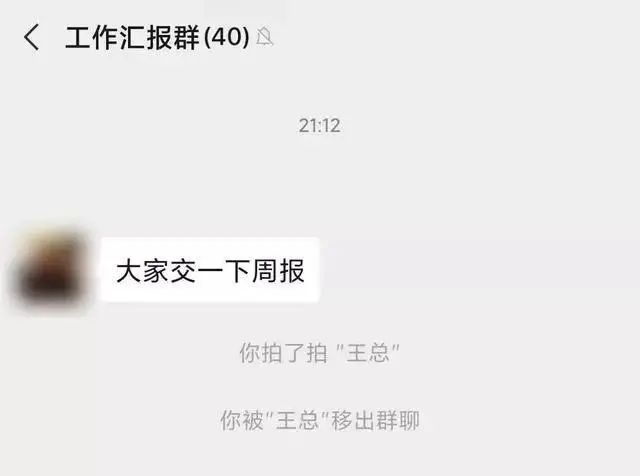

深夜偷偷“视奸”前任朋友圈,却不小心拍了拍对方头像;领导正在布置任务的时候手滑拍了拍对方,下一秒就发现已经被移出群聊;在学习群里和老师友好地交流后,老师“拍了拍我”,并曝光了“我”的奇怪后缀。

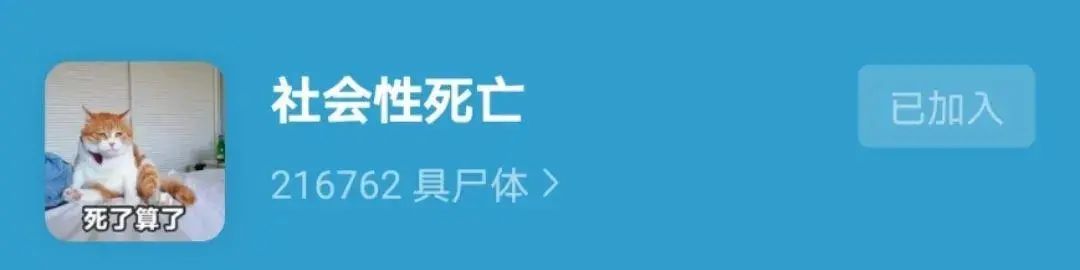

这些令人尴尬到脚趾抠地的“丢人实录”,仅仅是社会性死亡案例的冰山一角;在名为“社会性死亡”豆瓣小组里,有无数网友时刻共享自己“去世瞬间”。

点进“社死组”,也就即刻进入了“花式死亡”的世界。

光看这一列标题,极致尴尬的气息扑面而来,但最后竟然也能形成“快活的空气”。

这可能是最不讳言“死亡”和“尸体”的地方,它仿佛一方独特的赛博坟场,向无数个尴尬的灵魂打出“欢迎下葬”的标语。

而掀开每个棺柩,里面有的是私领域的自我碎片,和独属于这个互联网社会的社交认知。

“社会性死亡”变形记

互联网负责解构悲伤

在成为网络流行语前,“社会性死亡”是一个相当严肃的命题。如果点击“社会性死亡”的百科词条里,还能找到它最初在社会哲学上的痕迹。

托马斯·林奇曾经对死亡的几重定义作出解释:

第一层是肌体死亡,这是由听诊器和脑电波仪所确认的死亡;第二层是代谢死亡,建立在神经末端和分子活动的基础上;第三层即“社会性死亡”,指的是亲友和邻居所公知的死亡(意思是,当同你相关的社会成员认可并且习惯了你的消失,“个体”才迎来了它在社会上的终结)。

用一句话来概括,社会性的死亡意味着“个人社会关系的断裂”。

而在曾经感动无数人的《寻梦环游记》所创造的亡灵世界里,最终断裂的人际联结是记忆,记忆成为了一个人“社会关系”的证明。

如果说上述的“社会性死亡”至少还基于“本人真正死亡”的基础之上,媒介语境中的“社死”明显就有了更多虚拟上的意味。

它意味着个人在媒介社会中的形象被抹去,而“自我”开始从社会网络,尤其是媒介所构成的世界中退场。

用鲍德里亚的话来说,在充满了“仿象”的世界里,人一旦失去了自己的主体性,也就彻底死亡了。

“自我”,是形神俱灭中“神”一样的存在。

理论上,“社会性死亡”仍然是听起来有些许无聊的话题,有些宏大,并不怎么接地气,且听起来还带着些淡淡的悲伤和虚无。

但在近几年的网友实践中,“社死”已经花式翻新出了多种表现方式。尤其是在饭圈中,“社会性死亡”是一个不能再常见的归宿。

当粉丝违反了饭圈规则,又不想给自己的粉丝群体和偶像抹黑时;固定操作是换黑头像,注销掉微博内容,并且宣布该微博永不启用——“作为XX粉丝的自我”壮烈牺牲,完成了“赛博死亡”的全部流程。

▲ 在此前的肖战AO3事件中宣布赛博死亡的粉丝

而在今年大火的社死组中,社会性死亡被定义为“极其尴尬,以至于无法在公众 / 不太熟悉的人 / 有特殊关系的人面前自处”。社会性死亡突然就掉转了方向,开始走向一个尴尬又诙谐的地方。

“把内裤当成红领巾系出门”,“酒醉之后在家庭群胡言乱语”,“在厕所挑衅用报纸蒙面的老师”,类似的经典“社死”案例中,这些极其尴尬的瞬间,尽管已经给本人带来了“公开处刑”的痛苦,落在别人眼中却往往是欢乐的源泉。

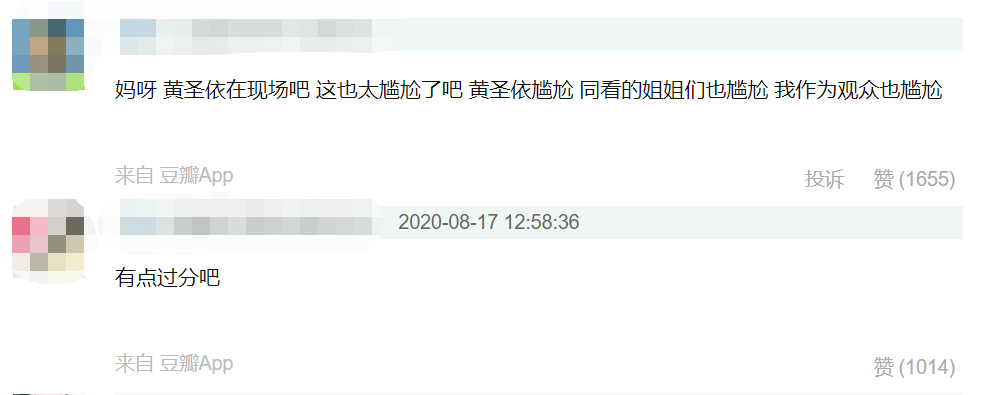

▲ 社会性死亡小组评论区常态

给它冠上“死亡”的名字,则是互联网解构严肃和悲伤的本能。

死生亦大矣,但社死组里的死亡也就还好啦。

那一瞬间,作为“学生/下属/晚辈的社会身份”的确经历了货真价实的死亡,但相比起“主体性丧失”这样的哲学话题,前者无疑要轻松、有趣的多。

把这些死亡瞬间放在互联网上来讨论,仿佛多年以后和家人一起翻阅童年黑历史,尴尬是真的,搞笑也是真的。

社死率急剧上升的秘密

魂器多了,反而更容易破碎

在“社死组”里,跟社交软件相关的死亡案例占据了主导地位。

前面提到的“拍一拍”一度成为社会性死亡的高发死因,相关的帖子多到让组员都在吐槽,“可以单独开一个‘拍一拍’分区”。

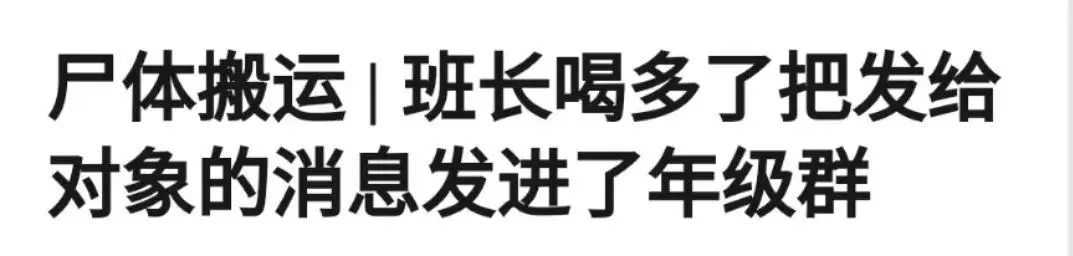

此外,在社交软件上把私密消息发错群,相对私密的软件中的形象被暴露,都是社会性死亡的常见类型。

比如,有老师一直在微信上尽力维护自己严肃正经的人民教师形象,但“微信读书”的账号信息却暴露了其沉迷于霸道总裁文的秘密。

又比如,一向谨小慎微的女同学,却因为忘记关掉的麦被同上网课的同学发现了自己对沙雕视频的迷之热爱。

在如今的网络时代,我们的虚拟自我早已经被割裂成不同的碎片,游走在不一样的社交身份间。宿舍群、游戏群、家庭群和班级群中的“我”,早就是截然不同的“我”。

令人遗憾的是:无论你是否是社恐患者,网络社会的便利早就给这些不同的身份提供了千万种产生联系的方式——这也是社会性死亡小组产生的原因。

时至今日,我们的“社死率”已经不同以往,提升到了值得一个专组讨论的地步了。

本质上来说,我们生活在一个高“社死”风险的网络社会。

很久之前,库利用镜中我来指代人的社会形象。而到了现在,“自我”甚至不再需要镜中的一个幻影,而变成了网课中的一个摄像头,群聊里的一个表情包,交友软件里的一段录音,和浏览器里一次玛丽苏小说的阅读记录。

当这些个自我错误地相遇时,悲剧发生了。

每一个社交软件和群组之于我们,如同魂器之于伏地魔。我们把自我的碎片寄托于其中,选择性地隐藏、暴露它们,以不同的面貌生活在网络社会里。

但是,杀死一个伏地魔寄生的“日记本”要比杀死伏地魔本人容易多了,我们的“网络魂器”越多,遭受“社会性死亡”的成本越低,风险越高。

悲惨的是:伏地魔的魂器相遇,能够迸发出强大的黑魔力,而我们的“网络魂器”相遇,却能够直接让自己变成社会性死亡组里的一具“尸体”。

惺惺相惜的“逝者们”

借由尴尬达成的情感共鸣

尽管社死组里常常充斥着网友们苦不堪言的回忆,但总体来说,它的火爆,以及“社会性死亡”这一概念的流行并不能算是一件坏事。

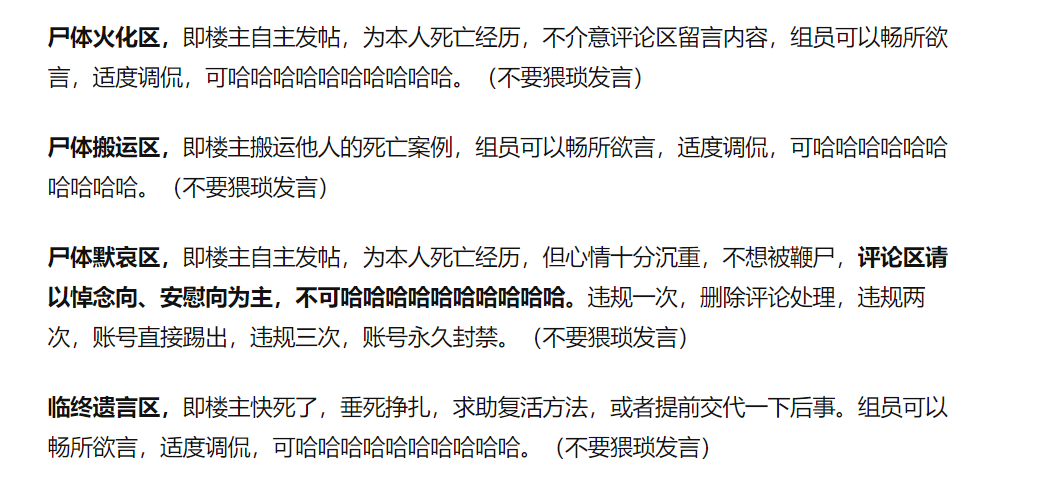

在社死组里,有着非常人性的划分:

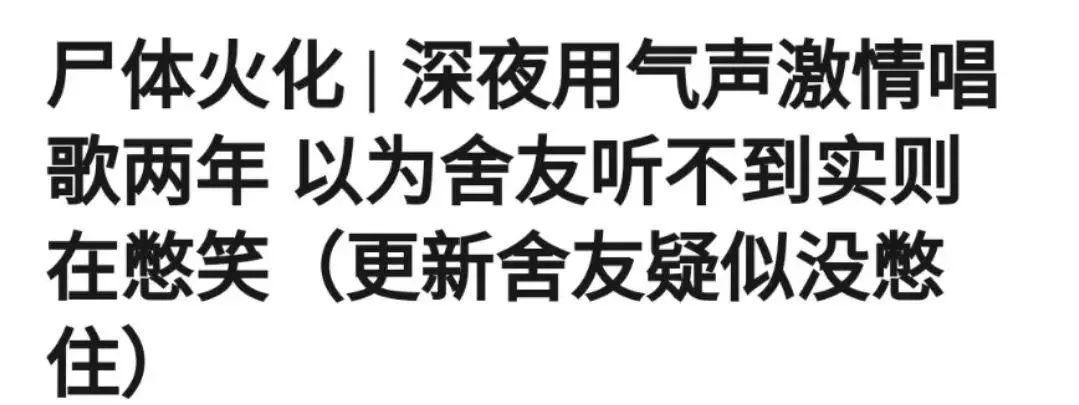

组员被称为“尸体”,如果是相对轻微等级的尴尬场面,可以在【尸体火化区】里发帖,可以接受适度的调侃。

而如果心情过于沉重,无法承受组员的“鞭尸”,则可以在【尸体默哀区】里发帖,评论以安慰为主,组员被禁止调侃楼主,违反者将受到踢出处理。

在一些精华帖的评论区里的,同样能看到这种幽默之余的温暖。

有楼主在公交上被不熟的阿姨大声念叨自己父母双亡的经历,评论区里都是一片安慰和鼓励的声音。有人担心自己已经经历了没有现实朋友的社会性死亡,引发了一串网友的抱团和打气,也不乏一些交友、恋爱的真诚的建议。

对于这些人来说,“社会性死亡”的尴尬,是他们短暂相聚的缘由,也是一种低成本的和他人共情共感的方式。

我们不一定能感同身受于他人的苦大仇深和多愁善感,但是往往能对那一瞬间的难堪心领神会。

《僵尸新娘》里,死后的骷髅在酒馆里聚会,聊着生前的囧事

而“社死人群”里,那些尴尬的瞬间给了他们进入酒馆的凭证,人们得以在这样的空间中,分享曾经或羞愧或愤怒的难以启齿。

当这样的概念越来越频繁地走进生活,也不失为一个实现互相理解的良好起点。

刚刚播出的《乘风破浪的姐姐》里,在“个人片段”展示环节,节目组播放了黄圣依曾经广为吐槽的“海娃”片段。

尽管综艺效果拉满,但黄圣依尴尬的表情和其他姐姐们高光时刻的鲜明对比还是让不少网友在评论中直言:“这是黄圣依的社会性死亡时刻”,转而表达出对节目组区别待遇的质疑。

“社会性死亡”以形象、直接的方式让观众对黄圣依的尴尬达成了片刻的共情,而这种共情,取代了以往对人物情绪的方式,奔向温暖和“敏感”的出口。

在围观了如此多的社死现场后,我们对于“尴尬”的定义也不再天真和简单,这意味着,我们对于“人的心情”有了更加细微和丰富的代入方式。

自我调侃也好,安慰别人也罢,能够让细小的情绪得到关注和表达,或许就是“互联网坟场”和无数“掘墓人”最明朗的生死哲学。

参考资料:

拍一拍可以撤回了,我们终于能告别社会性死亡了?-APPso

有些人还活着,但已经社会性死亡了-新周刊

注:所涉及的帖子内容均来自豆瓣社死组

—————— / END / ——————

▼ 喜欢请分享,满意点个赞,最后点「在看」 ▼