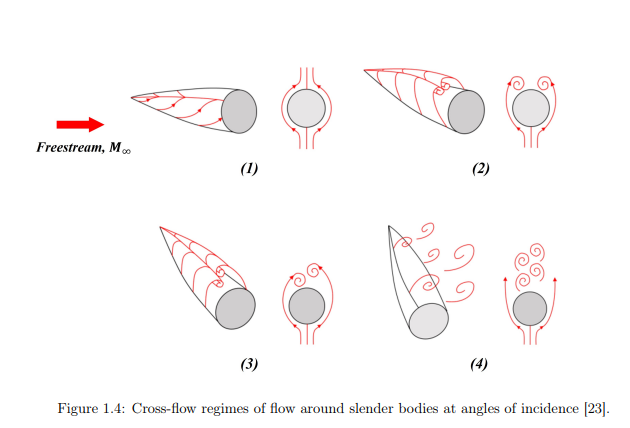

飞行器的性能评估与详细流场特性描述通常通过实验与计算相结合的方法实现。实验数据既作为气动数据库的基础,也用于数值结果的验证;而数值模拟则可提供通过实验难以获取或成本高昂的重要补充数据。因此,理解并综合运用这两种方法对开发下一代飞行器或弹丸至关重要。在飞行器研发中,细长体空气动力学发挥着巨大作用——绝大多数航空航天系统(包括运载火箭、导弹系统和喷气式飞机)均基于细长体几何构型设计。然而实际应用中的这些飞行器还包含多种气动面,这些结构会在流场中引发附加特征并导致复杂的流动相互作用。此外,这些流动特征与相互作用在宽马赫数范围内显著变化,从而导致气动性能的差异。通常涡流主导的流动多见于低速状态,而激波主导的流动则多见于高速状态。本研究聚焦于高速状态下激波与涡流共存时的流动特性分析。

本研究通过一系列试验对通用弹丸构型在超音速状态下的气动性能进行评估并表征其流场特征。采用多种测试诊断技术,包括力与力矩测量以及光学方法。这些实验结果与高精度计算流体动力学(CFD)相结合,以深化对流场的理解。性能评估覆盖扩展马赫数范围(0.4至4.0),在此范围内观察到压缩性对气动系数的影响。在超音速状态下观察到力与力矩特性的显著变化,表明涡流对气动的影响减弱。CFD结果与实验测量高度吻合,因此被用于详细分析流场。结果显示各弹丸组件上涡流诱导的低压分布减弱。表面压力分布的变化主要取决于相对涡流强度的降低,而与涡流尺寸和位置的相关性较小——这些参数在马赫数范围内保持相对稳定。相对强度随马赫数增加而减弱的主要原因是先前被压缩的流体在绕翼缘滚动形成涡流时发生膨胀。密度与压力梯度的失准也在高超音速状态下轻微抑制了涡量的产生。

为进一步分析超音速流场,采用压敏涂料(PSP)和立体粒子图像测速(SPIV)等先进实验技术,通过实验观察涡流场的变化并量化超音速下涡流相互作用的影响。将PSP结果与油流流动显示和阴影成像等其他光学技术联合分析,以验证其解析已知流场特征影响的能力。测量成功捕捉到背风面翼片激波与主体分离的关联效应,并更精细地观察到主次涡结构对表面压力分布的影响。研究显示在12°攻角下,迎风与背风翼涡强度的增加会对翼片和圆柱体同时产生压力变化;而在6°较小攻角下,相同涡流仅对翼片本身产生显著影响。

为深入研究涡流影响的变化,采用SPIV技术在模型背风面进行离表面流动测量。结果显示6°攻角时模型顶部的涡流尺寸显著小于12°攻角,形成明显不同的流场。虽然各攻角下翼片均呈现清晰涡流轨迹,但12°攻角下较大尺寸的涡流会裹挟流体并在模型整个顶面产生速度变化,而6°攻角涡流仅产生局部效应。涡流相对于翼缘的位置基本不受攻角影响,但12°攻角时因涡流被推离翼面,其与翼片的距离增加。尽管如此,由于相对强度显著增大,较高攻角下的涡流仍导致更低的压力值。

最终联合运用PSP与SPIV测量数据,对12°攻角流场预测进行详细评估。与先前研究中为此构型计算数据库生成的数值工具对比表明:在低压力梯度区域,实验与计算表面压力结果高度吻合,但在翼片激波区域以及分离和涡形成位置存在显著差异。对于翼片涡流,CFD低估了涡流对模型(包括翼片与圆柱表面)的影响。PIV结果证实了PSP关于模型顶部背风涡流的结论——CFD预测的归一化涡量峰值低于实验结果,且实验测量的涡流在流场中具有更大尺寸,导致对模型圆柱体后端的影响增强。最后,数值方法虽能准确预测涡流的垂直位置,但其相对于模型中心线的水平位置存在偏差。本研究证明:尽管计算工具能出色预测整体合力与力矩,但在某些流场特征预测方面仍存在明显不足。深入理解预测工具选择过程中的权衡策略对流动物理预测的影响,将对未来航空航天发展产生重大影响。本研究展示的实验技术应用进展也已成功推动其他关注构型的测试工作。