1949年成立的北大西洋公约组织(NATO)旨在构建应对苏联及核冲突升级的集体防御体系。《北大西洋条约》第五条确立"惩罚性威慑"原则,申明对任一成员国的武装攻击即视为对全体攻击。柏林墙倒塌及苏联解体后,北约经历重大转型。2001年"9·11"恐怖袭击成为联盟另一里程碑事件,首次触发第五条并推动反恐与反叛乱(COIN)战略转向。北约通过国际安全援助部队(ISAF)在阿富汗长达二十年的行动强化此焦点。如今北约成员国数量扩增近三倍至32国,面临截然不同的战略格局。《2022北约战略概念》将俄罗斯联邦定位为"盟国安全及欧洲-大西洋地区和平稳定的最重大直接威胁"。此新环境促使北约重定向大国竞争战略,并重新思考未来作战准备与执行路径。基于此安全范式转变,北约于2019年将太空确立为作战域,2021年布鲁塞尔峰会更将第五条适用范围扩展至太空——意味对成员国太空资产的攻击可触发集体防御响应。

太空在冲突中的作用首次在"沙漠风暴行动"中得到验证。因早期预警卫星、全球定位系统(GPS)、卫星通信(SATCOM)及卫星影像的广泛运用,该行动被视为首场"太空战争"。这些系统显著提升作战节奏与打击精度,奠定太空作为"联合作战高价值必要要素"的地位。此后数十年间,太空依赖性持续增强,但其全面影响仍难量化——部分因21世纪尚未出现两个太空能力相当的对手直接对抗。俄乌战争为此提供观察窗口:俄罗斯2014年吞并克里米亚及2022年全面入侵乌克兰,呈现太空、电磁战与无人系统占据核心地位的战略环境。最显著进展是乌克兰快速部署商业太空能力,尤以SpaceX提供的"星链"星座系统为代表,使其在激烈冲突条件下维持强韧的天基指挥控制(C2)能力。沙漠风暴中的GPS/SATCOM与乌克兰战场星链的应用,印证太空作为作战赋能器的不可替代性。

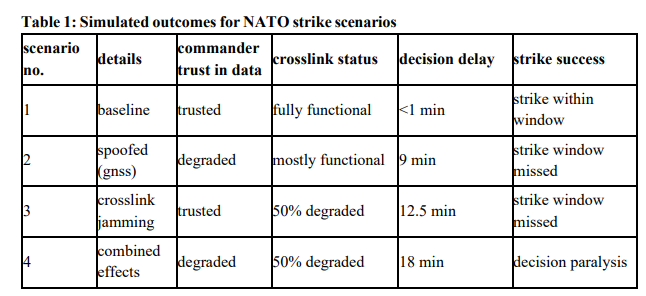

传统军事条令长期将太空定位为"力量倍增器"——即提升陆海空等其他域作战效能的辅助域。此定位在沙漠风暴后的北约行动中成立:太空增强作战效能但非决定性因素。当今多域作战环境下,该框架已显不足:太空已从支援层演变为基础依赖层。其功能超越强化地面作战,更成为作战实施的前提条件。例如当对手破坏天基目标定位或导航系统时,不仅削弱北约作战效率,更可切断整条杀伤链,使高端动能武器失效。尽管作战人员定性理解此现实,量化分析仍存困难。正如《太空作战:规划者框架》所述:"定量与定性指标应在规划阶段识别"。建模与仿真正是北约实现太空影响联合作战量化评估的核心工具。