本美陆军技术出版物为所有旅级战斗队(BCT)及其下属分队遂行地下作战提供条令指南与行动准则。本出版物的主要受众为全体军事专业人员。担任联合特遣部队(JTF)或多国部队指挥部的陆军司令部指挥官及参谋人员应同时参考涉及军事行动范围及联合/多国部队的相关条令。陆军全体训练与教育工作者亦适用本手册。

纵观历史,地下作战始终是战争组成部分。其战略意义随战役规模不同而变化:数千年历史的城市防御城墙体系催生了围城战中用于突破封锁的输水/补给隧道;中世纪城堡要塞的坚固防御促使攻城方研发攻城器械与破坏性隧道系统瓦解城墙;美国内战期间联邦军在维克斯堡战役与彼得斯堡围城战中多次挖掘隧道至邦联军防线下方实施火药爆破。英国自18世纪末在直布罗陀岩山开凿防御隧道体系直至1960年代,该冷战时期仍使用的隧道网络总长逾34英里,内含仓储区、车辆维修站、发电站、驻泊设施、指挥控制中心及医疗站等功能模块。二战时期德国为规避盟军空袭,将V-2火箭生产、组装及试射转移至高度发达的地下设施。越南战争期间越共游击队在古芝等地成功运用战术地道体系对抗美军及盟军——从简易洞穴到绵延数英里的多层复合工事,入口经严密伪装并设置诡雷,气密水密舱门与假通道有效迷惑搜索部队,至战争结束越共使用地道超4800条。1978年10月发现贯穿朝韩边境的地下隧道(长1.1英里、高宽各6.6英尺,深入基岩层240英尺),设计用于对首尔实施突袭,每小时可输送3万全副武装士兵,朝鲜原计划构建五处南向出口以支持常规战与游击渗透。此外朝鲜还将团级空军基地嵌入花岗岩山体。现代冲突中多国沿用类似地下战略:叙利亚反对派挖掘破坏隧道摧毁政府军事设施,并通过地道在关键据点间机动以规避情报监视侦察(ISR)平台侦测及空袭。2001年阿富汗战争后,塔利班与基地组织成员遁入巴阿边境山区洞穴群躲避追捕——该洞穴体系在1980年代曾为抗苏圣战者提供庇护。持续以巴冲突中,哈马斯利用隧道突破以色列封锁从埃及走私物资,同时构筑地下工事保护高层免受空袭,并通过渗透隧道潜入以色列实施攻击。

随着美军转型聚焦大规模作战行动,理解地下作战的复杂性与现实意义至关重要。对手正针对美军弱点拓展地下设施应用,全球城市化进程亦加剧城市地下系统规模与复杂性。这些因素结合大规模作战的高节奏高杀伤特性,使旅级以上梯队在地下作战成功条件设定中作用凸显——旅级战斗队及以下单位虽负责具体执行,但跨梯队协同乃制胜关键。上述历史案例仅为人类战争史上地下作战的缩影,从远古战记至今,作战方持续利用地下空间获取优势。当前全球现存超万处已知地下设施,无论用于保护核心资产、抵消武器系统与传感器优势、强化防御态势,抑或作为大都市交通枢纽,地下系统在全球范围持续扩建并发挥关键作用。因此美军官兵与指挥官必须做好地下环境作战制胜准备。

本ATP为旅级战斗队指挥机构提供陆军及联合作战相关条令,阐释有效地下作战如何塑造战场态势并赋予指挥官灵活适应性。所述条令适用于统一地面作战全领域。

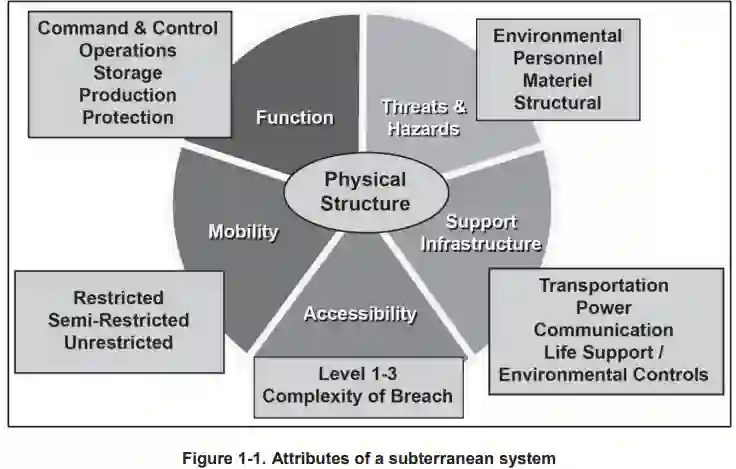

含七章两附录:第一章详述地下设施属性、功能、设计及关联风险,界定源自采矿业的通用地下术语;第二章分析威胁力量如何运用地下系统达成军事目标;第三章探讨旅营级作战行动,提供旅营指挥机构遭遇地下系统的处置流程及军事决策程序中的专项考量;第四章论述连排级行动,涵盖部队引导程序中的地下作战要素,为连级指挥官遭遇地下系统提供决策框架;第五章阐释班单兵地下作战技战术,含任务编组、设施内机动、地图标绘等;第六章为规划者与指挥官的资源指南,梳理潜在可用资源、赋能要素及能力清单,支撑地下作战前期筹划协调;第七章研究地下环境保障体系,重点讨论生存与作战所需的资源需求。附录A补充士兵可能面临的生理心理挑战细节;附录B提供地下训练设施建设指南与范例,含物资清单、示意图及国防部现有具备地下训练环境设施名录。