总体防御涵盖一个国家政府整合并扩展军事与民事防御概念的战略及相关政策。该理念要求国家与社会建立高度战备状态,以保障国家在战争期间的安全,并为民众应对危机或自然灾害做好准备。有观点认为,总体防御还可威慑外部势力的不法行为。这种全社会共同行动“以共同的威胁认知与践行必要行动的意愿为纽带”。

自2022年俄罗斯全面特别行动事件以来,总体防御战略对担忧邻国或大国侵略的小国而言愈发重要且紧迫。尽管学界对总体防御效能的文献仍有限,但若干具有历史或近期经验的小国提供了其如何影响国家韧性的案例研究。简言之,政府与社会层面的“韧性”指在维持核心功能的同时,抵御并恢复来自内外威胁(包括胁迫、侵略、自然灾害与生物事件)的能力。

现代总体防御的范例

总体防御在范围、规模和执行方式上存在差异。瑞典国防大学的扬·昂斯特伦教授与克里斯汀·扬克维斯特教授将其类型化为政府集中控制型或蜂窝式分散型。这种防御策略已成为芬兰、瑞典、爱沙尼亚、立陶宛、新加坡等较小国家重点关注的方向。

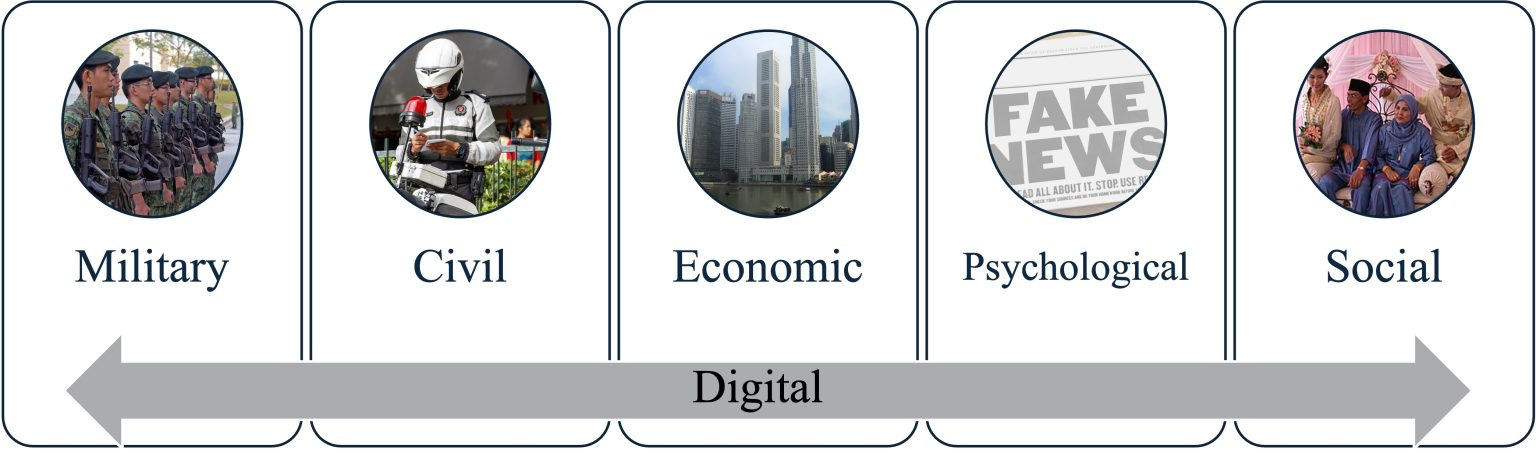

新加坡的总体防御概念最初于1984年提出,目前遵循六大防御支柱——军事、民事、经济、社会、心理和数字防御。通过征兵制,所有男性公民和居民必须在新加坡武装部队、警察部队或民防部队(应急服务/第一响应者)服役24个月。按人均计算,新加坡军队是全球资金最充足且装备最精良的武装力量之一。新加坡民防部队和警察部队作为应急服务与医疗保健的第一响应者,负责处理个人及国家危机。经济防御以构建能够承受地区或全球灾难的稳健经济体系为核心。社会防御强调多元人口协作所需的凝聚力。心理防御着力消除错误信息。最后,作为最新支柱的数字防御代表网络安全,通过保护网络系统和识别颠覆性宣传对其他支柱形成全面支持。

图1. 新加坡总体防御概念的六大支柱

相较而言,芬兰的总体防御模式被部分学者视为最优方案,其法律要求全社会对敌对势力与威胁实施强制性抵抗。芬兰将其模式描述为“整合所有国家及国际军事与民事力量,确保各种安全态势下的国土防御条件”。该战略促进政府与社会协作,全面加强军事、公共卫生和基础设施准备。征兵制训练多数人口掌握作战技能。政府还强调心理准备与危机应对的公众教育。为实现灵活性,国家将地方机构与社区纳入应急规划体系。同时,公共基础设施支持民防掩体、物资储备和通信网络建设。

乌克兰已着手效仿芬兰总体防御的要素。2021年政府通过第5557号法律等法律框架,明确了抵抗占领的基本原则。该法案详细规定了公共资源配置、规划制定及演练执行方式,从根本上改变了基辅的国防策略。借鉴2014年克里米亚和顿巴斯地区成功的基层抵抗与民兵行动经验,乌克兰政府采用类似手段应对俄罗斯的混合战争。实际上,基辅认识到将更广泛的社会力量与政府机构协同动员能够形成更有效的防御。这一总体防御策略在2022年俄乌战争中证明了其价值,成功挫败了俄罗斯的初期攻势,击退对手。

总体防御战略的差异

总体防御战略中存有争议的一个方面,是是否及如何在被占领后整合分散式抵抗。部分国家在战败前会预先规划国家主导的抵抗行动,建立网络、资源和地域组织结构以实现公民不服从及类叛乱活动。抵抗行动概念(ROC)文件详细阐述了这种方式的战术技术。北欧和波罗的海国家似乎更倾向于在敌对行动前整合抵抗战略,而新加坡则支持更集中的全社会协同方式来防止被占领。尽管存在这些差异,大多数总体防御模式的共同目标都是通过可信的国家防御态势来威慑侵略。

总体防御的理想化概念与实际执行之间仍存在张力。采用总体防御的国家普遍倾向于在危机期间对全国活动进行资金调配、组织协调和层级控制。然而,抵抗占领通常需要分散执行。二战为法国和菲律宾提供了范例:当地抵抗组织既没有国家组织结构,也不接受流亡政府的直接指令。在国家战败后组织非国家实体开展占领区暴力抵抗活动,这种为战败预作准备的规划在政治上存在争议,但仍有国家选择该方式,因其相信分散式战略更具实效。

评估政府韧性

要使总体防御战略成为可行选择,政府与其民众之间必须存在相互信任。世界银行自2013年起开始评估政府机构的韧性,采用六项指标:言论与问责、政治稳定与无暴力/恐怖主义、政府效能、监管质量、法治水平及腐败控制。在全社会范围内采用总体防御战略的国家,预期将提升政治稳定性、减少国内暴力、抑制非法腐败并增强法治水平。

为进一步评估总体防御战略如何增强国家韧性,采用脆弱国家指数的指标与世界银行标准进行可量化差异比较。脆弱国家指数围绕凝聚力、经济、政治和社会四大类,每类下设三项独立指标(共十二项),涵盖人类发展、公共服务及军事能力等维度,因此其评估范围比世界银行更广泛。然而,十年间采用总体防御战略并未显著提升国家韧性,其随时间推移的平均变化率不足1%,与世界银行数据分析结果相似。

总结

这一初步分析引出了其他待深入研究的问题:特定国家采用总体防御战略的决策标准是什么?该战略的威慑效应随时间推移如何演变?全社会覆盖范围及资源投入、规划协调等规模要素,对其效能与威慑价值有何影响?

参考来源:irregularwarfare