在大国潜在海上冲突中,美国可能面临显著劣势。本论文探讨美填补此差距的潜在解决方案:动能轨道轰炸系统(KOBS)。随着航天技术进步与近地轨道(LEO)发射成本下降,这种曾属科幻范畴的能力已成为可行选项。国际法虽禁止在太空部署核武器,但对常规武器无此限制。本研究评估KOBS的可行性、挑战、机遇与成本,以指导未来设计考量。通过系统工程方法构建详细设计架构,分析系统结构、需求与作战效用。建模与模拟表明:由6个轨道面(每个轨道部署6颗卫星)、距地300公里的卫星星座,可在12至27分钟内打击全球任意目标,释放1千兆焦耳动能,单次打击成本约11.9万美元。随着对手持续推进太空武器化,须考量自身战略选项。动能轨道轰炸系统具备独特威慑能力,可实施快速全球打击(兼具技术突袭性与反制难度)。

背景

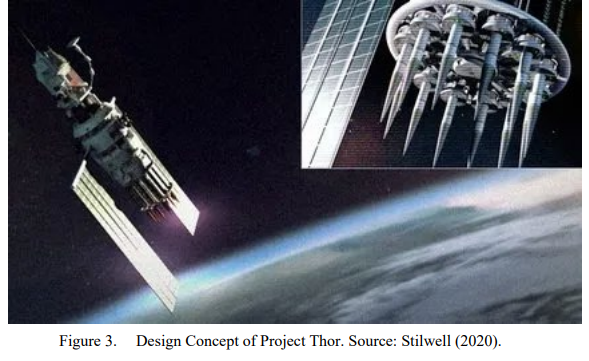

动能轨道轰炸利用动能(KE)弹体在近地轨道(LEO)待命,待脱轨指令下达后自由落体攻击地表指定目标。此类弹体完全依赖质量与重力释放毁灭性冲击能量,无需爆炸物。随着航天技术进步与LEO发射成本降低,这一曾属科幻的概念已具可行性。《外层空间条约》虽禁止在太空部署大规模杀伤性武器(WMD),但对常规武器无限制。鉴于对手持续推进太空武器化,反制其行动并部署己方常规武器至关重要。具备摧毁海上目标能力的动能轨道轰炸系统可提供必要的技术突袭,有效威慑对手发动海上冲突。

目标与方法

本论文评估部署动能轨道轰炸系统的可行性、挑战、机遇与成本,为未来设计提供指引。采用系统工程方法构建综合设计架构,分析系统物理结构、需求与作战效用。使用Ansys系统工具包(STK)开展建模与仿真,评估关键系统特性。

系统分析

开发了详细的系统工程设计架构,涵盖利益相关者分析、系统组成、需求定义、任务分析与效能评估。通过Magic体系架构系统(MSOSA)创建的系统设计构件实现了架构可视化,为未来设计者提供指导。动能轨道轰炸系统(KOBS)由轰炸卫星星座、动能杆与地面控制站构成,系统接口涵盖发射场、辅助卫星及目标。轰炸卫星物理分解为导航、发电与配电、推进、动能杆等子系统;动能杆子系统进一步分解为弹体、导航、制导控制、目标锁定与通信模块。系统需求追溯至性能指标(MOP),继而关联效能指标(MOE),通过量化评估使利益相关者判断系统是否达成作战目标与技术标准。此分析验证了KOBS的可行性与作战效用,为后续开发、集成与测试奠定基础。

建模与仿真方法

在STK中对动能轨道轰炸系统(KOBS)的建模与仿真研究关键系统参数(如弹体质量、初始高度与机动速度)对飞行时长、终端动能(KE)及成本的影响。假设与限制条件包括:简化大气再入动力学模型、恒定质量、忽略气象影响、弹体无机动能力、无防御对抗措施、无冲击效应建模。将弹体质量、阻力面积、初始高度与机动速度设为自变量,调整以分析其对弹体飞行时长与终端速度的影响,进而计算终端KE与成本。基于前期研究,自变量调整范围如下:弹体质量(0.14至6,500千克)、初始高度(300至600公里)、机动速度(200至600米/秒)。

建模与仿真结果

通过绘制弹体质量、初始高度与机动速度对飞行时长、终端KE及成本的关联曲线,解析参数间权衡关系。仿真结果表明:卫星初始高度与机动速度显著影响飞行时长,但对终端KE与成本影响微弱;更高机动速度可在成本可控前提下提升作战响应速度。弹体质量与终端KE呈正相关,但为主要成本驱动因素,需平衡杀伤力与经济性。系统作战覆盖能力分析涵盖目标覆盖与传感器覆盖维度:由6个轨道面(每面6颗卫星)、300公里高度的卫星星座,可实现在15分钟内对全球任意目标实施打击。但此低轨高度传感器覆盖不足,需整合其他天基资产完成目标锁定与跟踪。

建议与效益

为优化系统性能,推荐以下参数:

• 轰炸卫星初始高度:300公里(最小化弹体飞行时长,同时确保足够在轨寿命)

• 机动速度:500米/秒(降低飞行时长且成本增幅可控)

• 弹体质量:35千克(实现终端动能1千兆焦耳)

• 星座构型:6轨道面(每面6颗卫星),支持全球快速打击能力

此参数组合可实现:最大发射准备时间15分钟、弹体飞行时间约12分钟、终端动能1千兆焦耳、单次打击成本约11.9万美元。动能轨道轰炸系统具备独特战略优势,提供快速、全球可达且高生存性的打击能力。其技术突袭性与反制难度使之成为现代战争中的强力威慑手段。