1. 概念框架与导论

- 概念概述

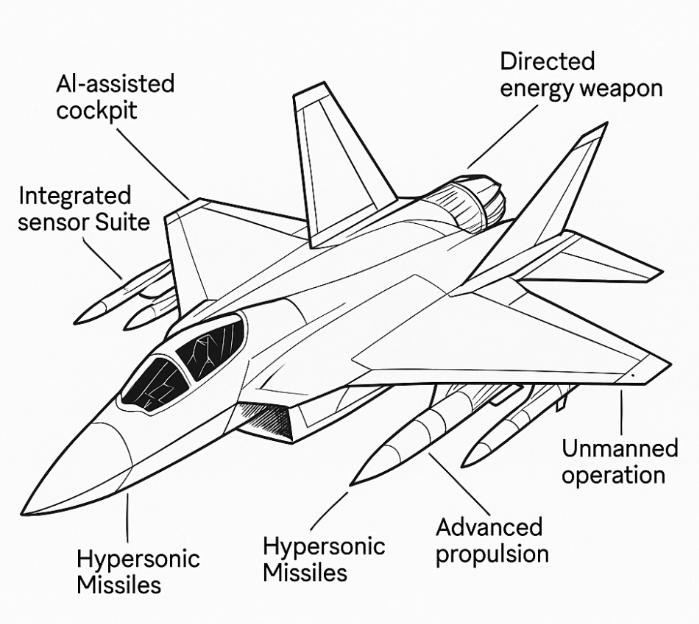

下一代战斗机(NGFJ)将设计为多用途作战平台,可对抗导弹等先进威胁。该机型融合隐身技术、先进推进系统、自主功能、AI辅助瞄准及新一代武器系统,实现空对空与空对地作战的全面优势。

-

核心特性

- 隐身能力:采用雷达吸波材料、棱角化外形与先进涂层技术,显著降低雷达反射截面积

- 先进推进系统:配备超巡发动机,实现无需加力燃烧室的持续超音速飞行

- AI集成:增强态势感知、实时威胁分析与目标锁定能力

- 自主功能:支持无人化飞行操作与自主维护

- AR/VR技术:应用于训练、实时任务管理及座舱人机界面

- 神经连接:搭载脑机接口(BMI),实现飞行员意念直接操控

- 武器系统:配备高超声速/微型导弹、电子战系统及定向能武器(DEW)

-

目标

旨在设计并原型化一款制霸空域、压制先进对手的战斗机,聚焦AI、互联性与自主系统领域的创新突破。项目将整合航空航天工程、人工智能、机器人学与神经科学等多学科团队,打造真正划时代的空中作战平台。

2. 开发协议

阶段一:研究与概念化

- 目标:明确战斗机集成设计参数与技术路径。

- 市场与威胁分析:评估当前及未来威胁(如J-10C、PL-15E),规划战机所需能力矩阵

- 技术探索:评估AI、量子计算、高超声速推进及定向能武器等新兴技术

- 协作机制:与科技企业及防务承包商建立AI、AR与推进技术整合伙伴关系

- 原型需求:制定初始功能需求清单(隐身性、速度、机动性、载荷能力等)

- 工具与技术:

- AI与机器学习:用于实时威胁分析与决策支持

- AR/VR:支撑飞行员训练与座舱模拟

- 神经形态工程:研究脑机接口(BMI)实现神经直控

- 协同平台:基于云的仿真与跨学科协同设计平台

阶段二:设计与原型开发

- 目标:将概念需求转化为详细设计与功能原型。

- 气动与结构设计:通过计算流体动力学(CFD)模拟优化隐身外形与气动性能

- AI辅助瞄准与决策:开发用于威胁探测、目标锁定与自主决策的AI算法

- 座舱设计:集成AR态势感知显示与神经直控接口

- 武器系统整合:开发高超声速/微型导弹原型并整合定向能武器

- AI系统测试:通过仿真环境验证AI决策逻辑后实施实装测试

- 工具与技术:

- 仿真软件:测试隐身、推进与武器系统性能

- AI训练:基于机器学习构建多场景作战训练模型

- 虚拟座舱:开发VR座舱系统用于AI驱动控制测试

阶段三:系统整合与测试

- 目标:整合子系统至全功能原型机并实施严苛测试。

- 系统集成:将推进、AI、传感器、武器及自主系统整合为统一平台

- 飞行测试:分阶段验证气动性能、AI决策与武器系统效能

- 自主飞行验证:在作战/训练环境中测试无人化操作与任务自主执行

- AI瞄准与神经接口测试:实施AI辅助瞄准验证及神经连接实时操控测试

- 工具与技术:

- 飞行模拟器:测试自主系统、神经接口与武器投放

- 数据融合系统:整合雷达/红外/光学传感器数据构建全景态势感知

- AI与神经网络:优化实时决策算法与误差修正机制

阶段四:量产与部署

- 目标:实现战斗机规模化生产与作战部署。

- 制造体系:建立雷达吸波涂层、AI处理器及推进系统生产线

- AI优化:通过测试与实战反馈持续迭代AI系统

- 训练与维护:部署VR/AR技术支撑飞行员训练与系统维护规程

- 工具与技术:

- 增材制造:生产先进传感器外壳与隐身材料复杂构件

- 后勤维护AI:运用预测性分析优化维护周期并延长服役寿命

3. 增强现实(AR)、虚拟现实(VR)与神经连接技术整合

-

增强现实座舱界面

- 3D全息显示:以三维形式呈现飞行数据、目标信息与威胁告警

- 平视显示器(HUD):将武器状态、目标锁定等关键信息叠加至飞行员面罩,实现无缝交互

-

虚拟现实训练与模拟

- 沉浸式VR训练:通过VR模拟器复现真实飞行环境,支持复杂作战场景与系统操作训练

- 任务预演:飞行员可在VR中与AI驱动的敌方单位进行实时对抗演练,预判威胁态势

-

神经连接(脑机接口)

- 神经控制:利用脑电传感器或植入式脑机接口(BMI),实现飞行员意念直接操控飞行系统或武器

- 脑-AI反馈回路:神经接口将飞行员意图实时传递至AI,缩短高压力作战环境下的反应时延并提升协同效率

-

AI辅助瞄准系统

- 自主威胁检测:AI整合多传感器实时数据,识别潜在威胁并计算最优应对策略

- 决策支持系统(DSS):基于敌方位置、武器状态及战机性能等参数,为飞行员提供多选项行动建议

结语

下一代战斗机的研发需跨学科协同创新。通过整合AI、AR/VR、神经连接与先进武器系统,NGFJ将重新定义空战模式,支持无人与有人驾驶双模作战。此类技术不仅增强战机性能,更将彻底革新飞行员训练与作战效能。通过航空航天工程师、AI专家与军事战略家的协作,下一代战斗机有望在未来冲突中确保制空权。

参考来源:Yhoni David Hilton-Shomron

成为VIP会员查看完整内容

相关内容

Arxiv

209+阅读 · 2023年4月7日

Arxiv

142+阅读 · 2023年3月29日

Arxiv

83+阅读 · 2023年3月21日