一场民族史上罕见的人才回流潮正在兴起

“从上世纪美国、日本、韩国3个国家的成功赶超看,实行人才优先战略,是其成功的秘密武器。”

2013年以来,中华民族史上一场罕见的“海归潮”正在兴起。归潮深处,正是“鲑鱼”们永远烙上中国印的文化基因,是为21世纪中华崛起贡献智慧的血脉贲张。他们让中国部分科技实力加速了15年。

前几日,在两会上,听完10年前归国创业的袁玉宇代表的发言,习近平强调,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。中国如果不走创新驱动道路,新旧动能不能顺利转换,是不可能真正强大起来的,只能是大而不强。

今年的政府工作报告中也指出,鼓励海外留学人员回国创新创业,拓宽外国人才来华绿色通道。

要跑出中国创新的“加速度”,人才是核心关键。

我们不仅要利用好本土人才,而且要利用好海外人才,还有很重要的一点就是:防止人才流失。

就在10年前,人才流动状况是大约每7名中国留学生中仅有1人回国。但目前,状况正在改变,每7人中有6人回国。

换言之,折磨了中国几十年的人才流失状况正在接近尾声。一场民族史上罕见的人才回流潮正在兴起。

过去几十年,中国的经济增长速度在世界主要经济体中遥遥领先,但中国的人才、尤其是顶尖人才却在流失:

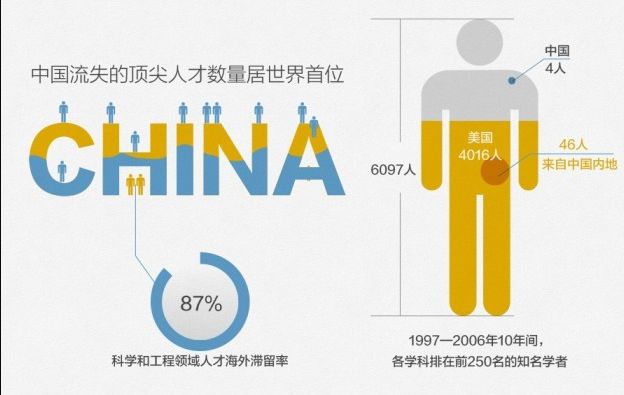

2013年,中国科学和工程领域人才出国滞留率平均达87%。2014年1月美国能源部下属的橡树岭科学与教育研究所发布的《2011年美国大学外国博士居留率》的报告结论也基本如此。

有媒体对2001年至2011年十年间留美的理工科高端人才拿到博士学位5年后仍不回国的人数比例做了数据可视化统计,发现中国留学美国的高端人才总是去的最多、回的最少。

中国、印度和韩国是美国外籍理工科博士中最多的三个国家,而中国理工科博士选择留在美国的比例,位居各国之首。

不仅如此,中国校友会网2013年发布的高考状元调查报告称,高考状元在国内完成本科学业后,大多数选择留学深造。据保守估计,全国“状元”中,出国留学比例高达60%,而学成后有将近70%选择留在海外。

此前,中国人才流失的主要原因主要有如下几点:

硬件方面。

瑞士洛桑管理学院2012年发布的全球竞争力报告曾称,中国的基础设施总排名是第29名,科研设备运行效率较低,综合效益有待提高。

科技部前部长徐冠华曾说过,中国大型科研设备利用率只有25%,而发达国家是170%。

许多留学生曾经反映,他们在国外做实验,即使是研究生阶段,也可以使用价格高昂的先进仪器,而回国之后却发现国内的好仪器都在少数人手中,一年也用不了几次。很多专家花钱买了机器,却不愿意分享,很大程度上导致了利用率低。

软环境也是造成中国人才流失的主要原因之一。

一方面,受各种管理规定的影响,很多科研人员都把精力放在,课题成果的质量则重视不足。

而在国外,申请课题很容易,审核却十分严格。

另一方面,中国研究机构存在“只进不出”的现象,岗位流动性不足。

其次,中国科研人员的薪酬水平仍然较低。

2014年,由对外经济贸易大学公共管理学院副教授廉思领衔的《中国高校青年教师调查报告》显示:

高校教师年收入10万元以下的占47.7%,年收入在15万元以下的占到总人数的85.9%;

11.8%的高校青年教师工作前几年主要靠父母和配偶支持;

14.2%受访者以兼职收入为主要经济来源,以代课、培训、承揽项目等方式贴补家用。

此外,融资机制、生态环境等也是人才选择定居国外的考虑因素。

近年来,随着我国不断发展,从2013年以来,中国开始出现大规模留学人才“归国潮”。

截至2016年底,中国留学回国人员总数达到265.11万人。仅2016年就有43.25万留学人员回国,较2012年增长15.96万人,增幅达58.48%。

这是一个国家崛起于世界舞台的“磁场效应”:中国特色社会主义事业蓬勃发展的新局面和不断增长的国际影响力,对海外人才形成了强大的吸附力。

拥抱“中国机遇”,投身“中国梦”,成为众多海外人才的共同选择。

越来越多的海外学子,在“大磁场”的强大引力下纷纷归国,投身到这场伟大的民族复兴洪流,弄潮其中,风光无限。

“梁园虽好,非久恋之乡!”早于邓巍巍5年回国的袁军华喜欢用钱学森的这句话诠释他的离开。

“我怕再不回来就晚了!我不想当祖国发展的看客!”

2012年,袁军华受召于“千人计划”青年项目,结束哈佛大学的博士后工作,回到位于合肥的中国科学技术大学。两年后,他的夫人,同样就读于加州理工学院的张榕京回国。

……

归去来兮,许多人遵从的是内心的呼唤。

“希望广大海外学子秉持崇高理想,在中国人民实现中国梦的伟大奋斗中实现自身价值,努力书写无愧于时代的华彩篇章。”

2014年初,一封习近平总书记给全体留德学子的回信从中南海传遍全球:“走,回中国!”一时间,归国成潮。

国际大咖回来了——

2017年,蜚声中外的“大师”、世界著名计算机学家姚期智放弃外国国籍,转为中国科学院院士。姚期智长期从事计算机科学和量子信息科学研究,是迄今为止世界计算机科学领域的最高奖项“图灵奖”得主中唯一一位亚裔专家。

实际上,姚期智早已“归心似箭”——十余年前,他辞去普林斯顿大学的终身教职。在清华,他先后创办计算机科学实验班、理论计算机科学研究中心、交叉信息研究院和量子信息中心,亲自授课,指导学生论文,其计算机科学实验班被外界称为“姚班”。十余年间,一批批拔尖创新人才从这里迈向世界学术舞台。因为“分量重”,姚期智回国被视为海外高层次人才回归中国的“风向标”。

领军人物回来了——

国际著名的结构生物学家施一公、单分子酶学的奠基人谢晓亮、高能物理王贻芳、人工智能甘中学、新药创制丁列明……他们的回归使中国在各自领域的科研水平在世界上提高了10年到15年。

王贻芳在广东省深圳市大亚湾反应堆中微子实验室内(2013年11月8日摄)。新华社记者 王申 摄

夫妻双双把家还——

从加拿大归来的一对夫妻何理、卢宏玮,丈夫入选国家“千人计划”青年项目,妻子入选国家“万人计划”青年拔尖人才。

“回到祖国我们现在已经参与到国家级重大工程建设中,觉得特别有成就感,这在国外是很难想象到的。”卢宏玮说。

同门团队把业创——

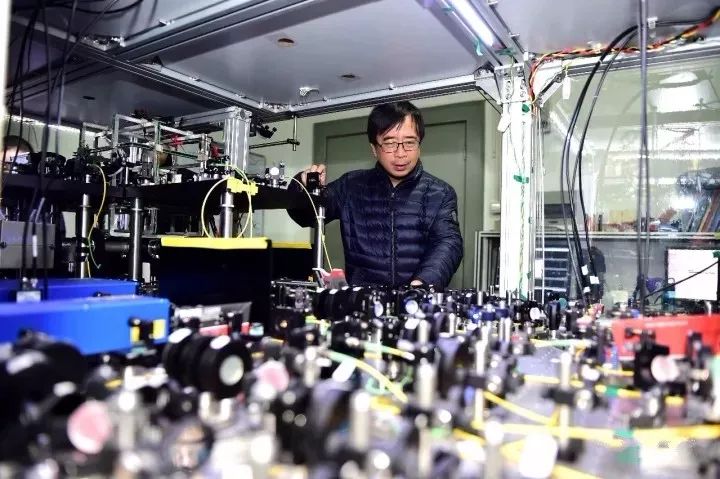

量子物理学家潘建伟率高徒陈宇翱、陆朝阳先后回国,三人三夺世界量子电子学和量子光学领域最高荣誉——菲涅尔奖。他们在回国后组建了一支中国物理界的“梦之队”。

潘建伟主持研制的世界上首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射,圆满完成了包括在国际上率先实现千公里级星地双向量子纠缠分发在内的三大既定科学目标……英国《自然》杂志评价:量子通信领域,中国用不到十年时间,由一个不起眼的国家发展成为世界劲旅。

量子物理学家潘建伟在中国科学技术大学一实验室内了解科研情况(2016年2月25日摄)。新华社记者 刘军喜 摄

“80、90后”登场了——

《麻省理工学院科技评论》杂志评选的2015年度全球杰出青年创新人物(TR35),中国“80后”青年科学家戈钧跻身其中。

从美国斯坦福大学博士后一毕业,戈钧即选择回到他的母校清华大学,回来时,带着怀孕的妻子。“中美之间的科研条件在迅速缩小差距。”戈钧说。

从第十二批“千人计划”青年项目开始,而1980至1984年龄段成为绝对主力,“90后”首次闯入“青千”榜单。

潮涌东方,势不可挡。

“改革开放以来,尤其是党的十八大以来,我们迎来了史上规模最大、领域最多、范围最广的留学潮和归国热。”全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺说。

中国留学人才的加速回流形成态势成为“现象级”:1978年,归国人员仅以数百人计;2009年回国人员数量首次突破10万人,2012年27万人,2016年突破40万人……

人员结构从“高精尖”向多层次扩展。从业领域从科研向创业、公共服务等多元化扩展,堪称全方位“登陆”。“尤其是最近5年呈现规模化、常态化,一直保持在较高水平,形成‘不落潮’。”中央组织部人才工作局局长孙学玉说。

百年潮,中国梦。历史的大潮逐梦浪高。

“从上世纪美国、日本、韩国3个国家的成功赶超看,实行人才优先战略,是其成功的秘密武器。”

孙学玉表示,谁抢占了人才培养、吸引和发展的制高点,谁就赢得了未来。

西方媒体评价认为:

世界上没有任何一个国家像中国一样,如此重视吸引流失在外的人才回国。中国将其视为令其站在科技前沿、促进国家经济发展到新水平的关键捷径。

“科技强、产业强、经济强、国家强,这些强盛的起点在于人才。”科技部党组书记、副部长王志刚说,面对“两个‘一百年’”的目标,我们对人才的渴求超乎寻常,我们需要做得更多。

在中科院院长白春礼看来,人才需要“掐尖”。

作为上世纪80年代的公派留学生,1987年底,白春礼结束在美国的留学返回中国。“回国不需要理由,不回国才需要理由”。他说。

白春礼把当时国际最先进的纳米技术研究带到了国内。29年后,已经成为中科院院长的他,又把王中林——国际上研究纳米最优秀的科学家之一,引回国内。

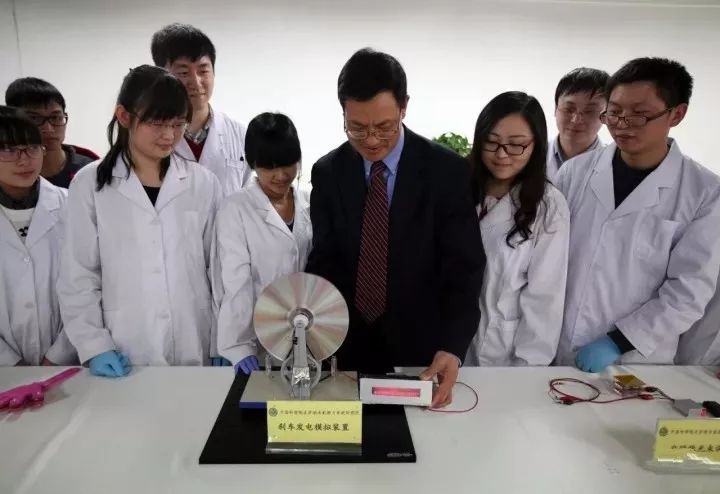

王中林是美国佐治亚理工学院终身教授。他研制出世界上最小的发电机——纳米发电机,又因在纳米技术领域的基础贡献,当选为欧洲科学院院士。

这是中国紧缺的拔尖人才。对比美国20多人的实验室,中科院为他提供了200人的团队,相同的文化背景、良好的合作氛围——王中林舍不下如此优厚的科研条件。“回国吧”,2016年,王中林做出了决定。

在中国科学院北京纳米能源与系统研究所,王中林院士(右四)和科研团队在展示刹车发电模拟装置(2014年3月18日摄)。新华社记者 金立旺 摄

“人才计划不是拔苗助长,也不能‘请来女婿气走儿子’。”在白春礼看来,用好现有人才、引进急需人才、稳定关键人才、培养未来人才,是引才聚才的理想路径和良性循环。

“党的十八大以来,中国越来越重视柔性引才。尊重人才流动规律,但求所用,不求所有。回来,我们欢迎;再走出去,再回来,我们还欢迎。”孙学玉说。

不拒众流,海纳百川。引才、育才和推送人才并重,中国不断为全球人才竞相在华创新创业提供沃土。

中国仍处于引才“黄金机遇期”,正在以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方,把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。

2017年的一个夏日,太湖边的演播厅内座无虚席。一场由国家“千人计划”专家联谊会主办的海外归国留学人员主题音乐会在这里举行。

著名海归小提琴演奏家吕思清演奏的《梁祝》、吉林大学黄大年先进事迹报告团的散文朗诵、演奏家邓建栋领奏的二胡曲……

“请别忘记我,永远不变,黄色的脸。”一首《东方之珠》,也是一部“赤子曲”,每一个音符、每一个字眼无不叩响在人们心间。

百年前,也是透过这水与天的相连,求学海外的学子们从海上归来,共同凝聚起全民族千千万的智慧和力量,去战胜千难万险。大海,隔不断一位位游子思念祖国的赤诚之情;海浪,寄托着一代代海归始终不渝的强国之梦。

“不论树的影子有多长,根永远扎在土里。”习近平总书记用的比喻,形象而又深情。

有一种海鱼名鲑,不管游到何处,成熟后都会踏上逆水返乡的旅程,只为心中唯一的梦想——回到生于斯、长于斯的故乡。

历史车轮滚滚向前,时代潮流浩浩荡荡。中国梦激荡最大“海归潮”。

归潮深处,正是“鲑鱼”们永远烙上中国印的文化基因,是为21世纪中华崛起贡献智慧的血脉贲张。

人们相信,把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来,就能把自己的梦想融入人民实现中国梦的壮阔奋斗之中,把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。

中华民族伟大复兴之路越走越宽,中国的海归创新之音越来越激越、昂扬。

来源:综合自《环球时报》、人民网、瞭望智库、新华视点等

编辑:Jennie

关 于 全 球 创 新 论 坛

INNOVATION DRIVES THE FUTURE

「全球创新论坛」由北大后E促进会发起与倾力打造,中国科学技术协会、中关村科技园区管委会协办,汇聚海内外最具影响力的科学家、企业家、投资家和创客,倾力打造全球创新思想的发源地、创新产业的聚集地、创新投资的新高地。