点击上方“CVer”,选择加"星标"置顶

重磅干货,第一时间送达![]()

本文转载自:募格学术 | 来源:科研大匠、知乎、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心官网

2020年7月2日,加州大学付向东教授实名举报中科院上海神经所 80 后明星教授杨辉学术抄袭、造假,引起了轩然大波。

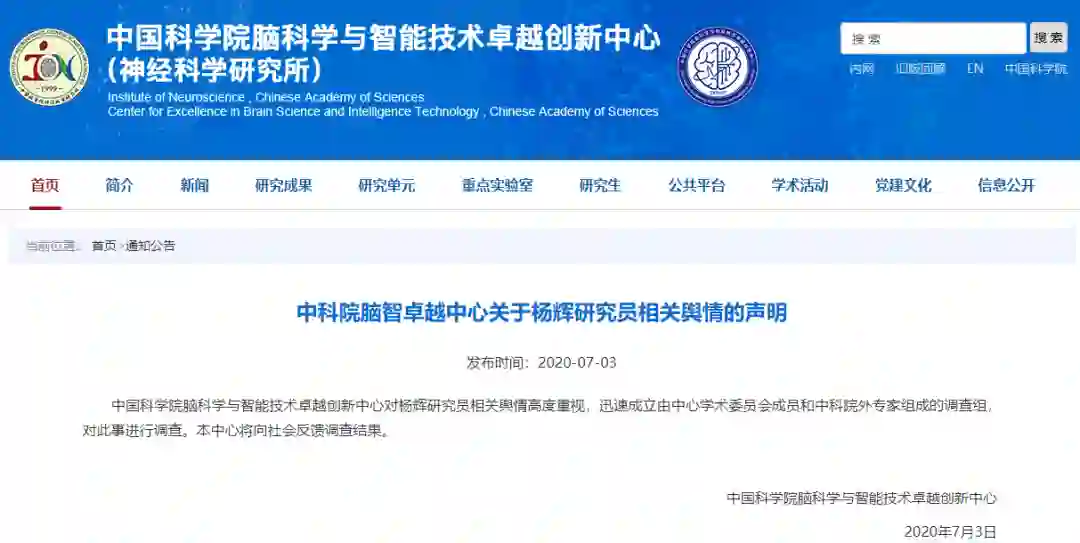

2020年7月3日,

杨辉正式发表了声明:

表示将积极配合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心对近日网传有关本人学术成果舆情的调查,如实提供原始材料,澄清事实,忠实履行一名科研工作者对科研诚信应尽的义务。

另外,中国科学院神经所也发表声明:表示已经成立由中心学术委员会成员和中科院外专家组成的调查组,对此事进行调查。本中心将向社会反馈调查结果。

付向东教授实名举报80后教授学术抄袭、造假

7月2日,网传美国加州大学圣地亚哥分校细胞与分子医学系付向东教授实名举报中科院上海神经所80后明星教授杨辉学术抄袭、造假。

付向东

,现任加州大学圣地亚哥分校、担任细胞和分子医学系教授,武汉大学长江学者讲座教授。聘任岗位:生物化学与分子生物学。博士生导师。1957年11月7日生,1982年毕业于武汉大学病毒学学系。1988年获凯西保留地(凯斯西储)大学生物化学博士学位,1992年获哈佛大学分子生物学博士后。美国先进科学协会会员,RNA协会会员、白血病与淋巴癌协会委员、美国生物医学科学RayWu协会会员。

据不完全统计,目前已发CNS超24篇(Cell:12 Nature:9 Science:3)

杨辉

,现任中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员、灵长类疾病模型研究组组长、博士生导师。1985年8月生,2003-2007年就读于上海交通大学生命科学学院,获生物技术学士学位。2007-2012年就读于中科院上海分院生化细胞所李劲松研究组,获发育生物学博士学位。2012-2013年在麻省理工Whitehead 研究所 Rudolf Jaenisch 研究组从事博士后研究工作。2014年起任中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所研究员,灵长类疾病模型研究组组长。国家杰出青年基金获得者。

据不完全统计,目前已发CNS超7篇(Cell:4 Nature:2 Science:1)

我是付向东,目前就职于加州大学圣地亚哥分校、担任细胞和分子医学系教授。

在此写信实名举报中科院神经所研究员杨辉剽窃和涉嫌造假等学术道德不端行为, 同时希望借这一事件恳请国家科技管理高层关注和重视当前国内学术界日益凸显和 严重的科学诚信和学术道德问题,以维护中国科学界的声誉。

在过去十多年间,我们团队致力于阐析细胞命运决定关键因子 PTBP1 在神经发 生和神经元发育中的功能与作用机制

,并于 2013 年首次报道了 PTBP1 介导的基因调控网络可高效转分化非神经元细胞为神经元(详见 Cell 152:82-86, 2013);同 时,我们还着手探索 PTBP1 调控的转分化神经元在神经退行性疾病治疗中的应用。经过 9 年多的不懈努力(包括 6 年的实验工作,以及近 3 年审稿过程中的补充实验 工作),我们在帕金森综合征疾病小鼠模型中,成功地实现了一次性注射抗 PTBP1 因子就可重建帕金森综合症黑质纹状体回路、完全消除帕金森综合征症状 (详见今 年6月25号《自然》,2018年11月12号投稿)。

2018 年 6 月 14 号,受蒲慕明所长特邀学术报告,

我在中科院神经所报告了我们这项未发表的、治疗帕金森综合征的研究成果,详细介绍了此项研究工作的科学思路、全部实验设计和研究结果;

同时,我还分享了将抗 PTBP1 因子成功应用到视 网膜疾病治疗的一项合作研究工作。

杨辉和神经所百余名科研人员参加了我的学术报告。报告之后,杨辉和几位研究员与我共进晚餐,在晚餐期间杨辉向我咨询了许 多关于实验细节问题。

让我始料未及的是,杨辉在全面了解了我们的研究思路和成功的实验结果后, 立即着手换一种实验技术敲降 PTBP1,重复我们的研究工作,得到了相似的实验结果,并在短短 6 个月后便将他们的论文投稿,最终在今年的《细胞》杂志发表(4 月 8 号上线,4 月 30 号出版)

。

更让人难以置信的是,在杨辉论文发表后,蒲慕明所长领导的神经所还召开了新闻发布会,

宣称此项工作是他们研究所的“原始发现” 和“重大突破”,不知那天参加过我学术报告会的各位神经所研究员和研究生对此该作何感想?

而杨辉本人则在微信朋友圈恬不知耻地宣称,这是他迄今最满意、最有成就感的一项工作!剽窃来的工作竟然也有成就感?实在是令人不齿又匪夷所思!

得知杨辉的《细胞》论文即将在线发表后,我立即联系了蒲慕明所长,指出这篇论文剽窃了我在神经所报告的、尚未发表的工作,虽然选择略有不同的脑区进行敲降 PTBP1,但剽窃事实一目了然。

蒲慕明所长答复,如果情况属实,杨辉的行为属于学术不端(scientific misconduct),应该认真调查和严肃处理

;但他同时声称杨辉的工作有可能是基于我们实验室 2013 年发表的论文,

属于所谓“灰色地带”。

杨辉也随即声明他们的研究工作始于 2018 年 5 月 17-18 号,“正巧”在我去神经 所做报告之前(2018 年 6 月 14 号)。但事实上,我有证据在我去神经所学术报告 之前,杨辉居然连 PTBP1 为何物都不知道,这充分说明“研究工作始于 2018 年 5 月 17-18 号”是彻头彻尾的谎言。

随即,

我请蒲慕明所长让杨辉提供订购 PTBP1 相关DNA 引物的时间及证据,这应该是开始实验的最先步骤。然而,至今没收到他们的任何回复。

如此简单的证据为何拿不出来,这不做实他的谎言和剽窃行为吗?如果 他继续捏造假证据,事件的性质就从剽窃进一步恶化成为欺诈行为。

杨辉的这篇《细胞》论文在 4 月份在线发表后,许多神经生物学领域的专家随即对其数据的质量和可靠性提出了一系列质疑,指出论文并没有确凿的证据证明诱导新产生的神经元细胞所必经的细胞迁移、渐近的细胞形态和基因表达转变以及新获得的神经电生理特性等等。

通俗地说,由于没有细胞转分化过程的系列实验数据的支持,很难说他们的结论真实可靠,不能排除他们看到的阳性结果是出于实验室常见的实验假象。

我在阅读他们的论文之后认为,支持他们结论的大多数所谓证据,很有可能是由于 GFAF-Cre 在内源神经元中的泄漏表达所致,这种泄漏表达是领域中众所周知的现象。

神经生物学专家都知道,诱导型疾病动物模型的表型通常存在较大的差异和不稳定性。以我们的研究为例,在进行细胞重新编程之前,首先需要建立稳定的疾病 表型动物模型,然后再诱导细胞转分化,同时进行严密观察和实时跟踪,并留下一 组动物进行长达 2 年观察,分析所有阳性和阴性结果,以便得到真实可靠的结论。

因为这个原因,我们花了整整 9 年时间,进行了多次重复并采用多种方法反复验证后才完成这项研究工作。

与之相反,杨辉小组在短短六个月内就完成了从课题启动 到论文撰写,据悉他们在 2019 年初就将研究论文提交给《自然》,但因缺乏充分实 验证据支持论文结论而被拒稿,虽然这项工作最终在《细胞》杂志发表,但并不代表他们数据真实可靠。

他们是如何能够在如此短时间内获得动物实验数据?

从时间上推论,他们甚至没有足够时间重复动物实验。唯一的解释是他们极有可能是有目的地挑选对其有利的实验数据,甚至还不能排除伪造实验数据的可能性。

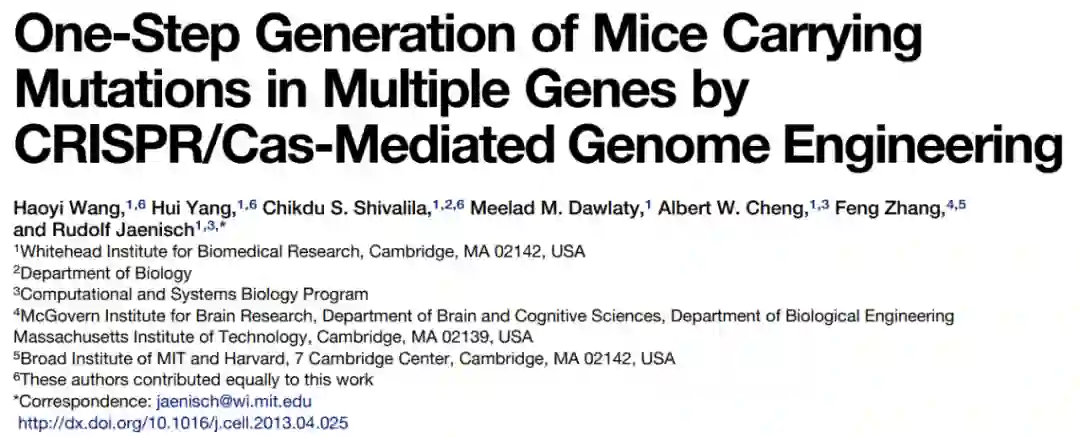

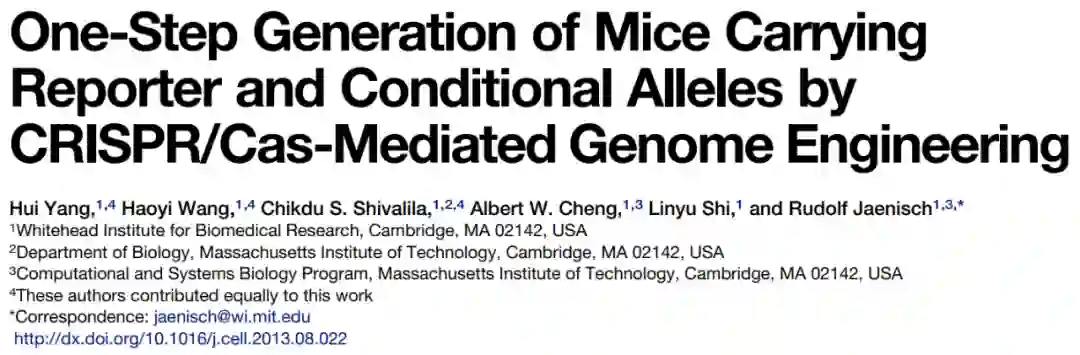

这让我联想到杨辉在博士后阶段发表的“高效插入基因突变方法”研究论文(详见 Cell 154: 1370-1379, 2013),遭到领域内科学家广泛质疑,有 20 多个独立实验室联合报道不能重复他的实验结果(详见 Genome Biology 20:171, 2019)。对于其他科学家的质疑,杨辉除了辩称自己比别人高明,强调实验条件略有不同外,没有任何合理解释,至今我们再也没有看到他重复自己结果的实验证据。

这里我们不禁要问,杨辉究竟是自古英雄出少年,还是从来就是惯于剽窃,甚至有造假嫌疑的作弊高手?

就本次 PTBP1 相关的《细胞》论文工作而言,究竟他们的研究是何时开始?数据是如何得到的?等等一系列疑问,

我认为应该成立一个由神经所以外的科学家组成的独立调查委员会,进行严肃认真的调查,因为这次事件已超过了蒲慕明所长所指的科学研究中“灰色地带”问题。

杨辉对指控发表声明,神经所第一时间成立调查小组

2020年7月3日,

杨辉正式发表了声明:

表示将积极配合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心对近日网传有关本人学术成果舆情的调查,如实提供原始材料,澄清事实,忠实履行一名科研工作者对科研诚信应尽的义务。

另外,

中国科学院神经所也发表声明:

表示已经成立由中心学术委员会成员和中科院外专家组成的调查组,对此事进行调查。本中心将向社会反馈调查结果。

本人将积极配合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心对近日网传有关本人学术成果舆情的调查,如实提供原始材料,澄清事实,忠实履行一名科研工作者对科研诚信应尽的义务。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心对杨辉研究员相关舆情高度重视,迅速成立由中心学术委员会成员和中科院外专家组成的调查组,对此事进行调查。本中心将向社会反馈调查结果。

http://www.ion.ac.cn/sytzgg/202007/t20200703_5615874.html

http://www.ion.ac.cn/sytzgg/202007/t20200703_5615873.html

下载

在CVer后台回复:ECCV2020,可下载论文的开源项目

重磅!CVer-论文写作与投稿交流群成立

扫码添加CVer助手,可申请加入CVer-论文写作与投稿 微信交流群,目前已满2000+人,旨在交流顶会(CVPR/ICCV/ECCV/ICML/ICLR/AAAI等)、顶刊(IJCV/TPAMI等)、SCI、EI等写作与投稿事宜。

同时也可申请加入CVer大群和细分方向技术群,细分方向已涵盖:目标检测、图像分割、目标跟踪、人脸检测&识别、OCR、姿态估计、超分辨率、SLAM、医疗影像、Re-ID、GAN、NAS、深度估计、自动驾驶、强化学习、车道线检测、模型剪枝&压缩、去噪、去雾、去雨、风格迁移、遥感图像、行为识别、视频理解、图像融合、图像检索、论文投稿&交流、PyTorch和TensorFlow等群。

一定要备注:研究方向+地点+学校/公司+昵称(如论文写作+上海+上交+卡卡),根据格式备注,可更快被通过且邀请进群

![]()

▲长按加微信群

![]()

▲长按关注CVer公众号

点赞和在看!让更多CVer看见![]()