今日Joule: “夸父逐日”不如“空气取水” | 上海交大王如竹团队综述与展望

海归学者发起的公益学术平台

分享信息,整合资源

交流学术,偶尔风月

《山海经∙海外北经》记载:大地旱,夸父愤而逐日,欲得饮,未至大泽,道渴而死。这则神话故事的寓意仁者见仁,但是它告诉我们一个基本事实:为了生存,人类从诞生起就不断与干旱抗争。

前言

为了解决干旱问题,当今的科学家也在不断努力。在所有的水源中,空气中的水由于受地理环境的限制小、水生产过程中对环境的影响小,一直深受科研人员的青睐。特别是太阳能等可再生能源驱动的空气取水技术备受期待。即使现代空气取水技术已经被研究了半个多世纪,但是成本低、能效高、规模化且具有广泛气候适应性的太阳能空气取水系统的设计仍然是全球性的难题。随着近三年在空气取水技术相关的吸附材料、辐射制冷及冷凝强化等领域的突破性进展,空气取水的实用化出现转机并再次成为研究热点【1~2】。在与本文第一作者涂耀东博士和通讯作者王如竹教授交流之后,今天小编帮大家分析一篇最近刚发表在Joule期刊上的空气取水技术的综述与展望论文【3】,为相关的材料学家、化学家、热科学家、水环境专家提供研究参考。

研究背景

水资源短缺仍然是本世纪亟需解决的全球性问题之一。当前人们优先关注的地表水(江河湖)、地下水及雨水等常规水源的取用通常受限于地理位置及气候类型。而空气中蕴含着丰富水资源(云、雾、水蒸汽)且基本不受地理环境制约(干旱的沙漠地区的空气中仍然含有可观的水蒸汽)。但是空气取水技术却因成本高一直未得到足够重视。随着近年来相关的材料、器件及系统的重大创新,太阳能驱动的空气取水方法再次引起了广泛关注,科学家纷纷预言这项技术即将走入寻常百姓家。

大地旱夸父逐日,千年长叹留漠北。

太阳能空气取水,世纪宏愿露曙光。

内容简介

今日,来自上海交通大学的王如竹教授团队基于课题组二十多年的空气取水研究【4~8】,聚焦空气取水技术做了一项及时的综述与展望研究,在Joule上发表了题为“Progress and expectation of atmospheric water harvesting”的综述文章。该文从历史和技术两个角度出发,全面描述了不同空气取水技术路线的工作原理、优势与劣势、尚存的技术挑战及可能的解决方案,并针对高效、低成本并可规模化的太阳能空气取水系统的构建方法进行了深入讨论。为相关领域的学者、甚至只是对该技术感兴趣的一般公众提供了一个快速了解该技术进展及未来发展趋势的参考。

该文指出目前空气取水的价值主要体现在三个方面:一是可满足干旱或半干旱地区的人畜饮水及可持续农业用水的需求;二是可构建多层次的离散化水源,作为水资源缺乏地区的补充供水方式,降低综合供水成本;三是可作为一种高效的、成本可接受的移动水源,满足灾后应急(地震或水污染)、野外生存(行军或旅游)和移动餐饮车(展览或赛事)等对清洁供水的需求。该文将空气取水的技术路线分为三大类:直接收集(集雾法、冷凝法)、浓缩收集(吸附法和膜分离法)和复合收集(空调取水一体机等)。同时给出了评价上述技术路线的五个判据(高效、廉价、可扩展、宽工况、长寿命)和三项性能指标(单位太阳能集热器面积对应的取水量SWP、取水综合能耗水平SEC及湿空气中的水捕集率RR)。接着,该文总结了制约空气取水系统能效的四个基础性问题,即:如何获得廉价冷源并有效降低冷凝温度、如何对水蒸气进行高效浓缩从而提高露点温度、如何进行高效的热回收设计和如何针对不同的气候带及不同的应用需求进行个性化设计。

文章最后强调了太阳能空气取水技术对未来的水-能源-食物间的交互关系可能带来的变革性影响,比如更节水的电力生产方式、更进一步展望了空气取水技术在蒸发冷却(电子器件冷却、热电厂冷却和建筑被动冷却)领域的应用,这必将极大地扩展其应用领域并引起更广泛关注。

图文解析

图1. 集雾取水. (a)常规集雾网;(b)无交联垂直密排细线网;(c)仿生蜘蛛网。

常规集雾网(图1a)结构简单但取水效率低,原因是:一方面,纤维上凝结的小水滴容易被风吹走,另一方面,水滴向下流动过程中不断聚集最终堵塞网孔。解决的基本思路是提高网对雾的捕集能力并降低网对向下流动水滴的钉扎力。其中,无交联垂直密排细线网(图1b)和仿生蜘蛛网(图1c)是两个代表性的技术解决方案。

图2. 基于吸附/吸收的太阳能空气取水装置. (a) 传统温室结构蒸馏器;(b)吸附床嵌套于冷凝器中的蒸馏器;(c) 三明治式空气取水器;(d)规模化空气取水系统。

基于吸附/吸收的空气取水技术(图2)的最大优点是能够直接利用太阳能,而且系统容量可大可小。其基本原理是夜间利用干燥剂从空气中吸收水蒸气,接着在白天利用太阳能加热干燥剂将水蒸气脱附出来,并通过冷凝将水蒸气转化为液态水。最后一步与直接冷凝取水的原理完全相同。该技术的难点在于优化吸附/脱附过程中的热质传递速率和效率。传统蒸馏器(图2a)的优点是结构简单,但是以玻璃盖板充冷凝器,冷凝温度高而导致取水能力较低。嵌套式的蒸馏器(图2b)虽然可提高取水量,但是单位体积的取水量较低。三明治式的空气取水器(图2c)可显著改善吸附床的热质传递速率,但是单位集热器面积的取水量SWP较小。规模化空气取水系统(图2d)能够根据需要,对取水能力进行灵活调节,也更容易形成一系列的标准化产品。但是相比于前三者,规模化的取水系统需要与太阳能热和很少的太阳能电结合,其中太阳能电用于驱动风机实现空气强制流动。如果采用被动式热设计,规模化取水系统也可以不依赖电力。

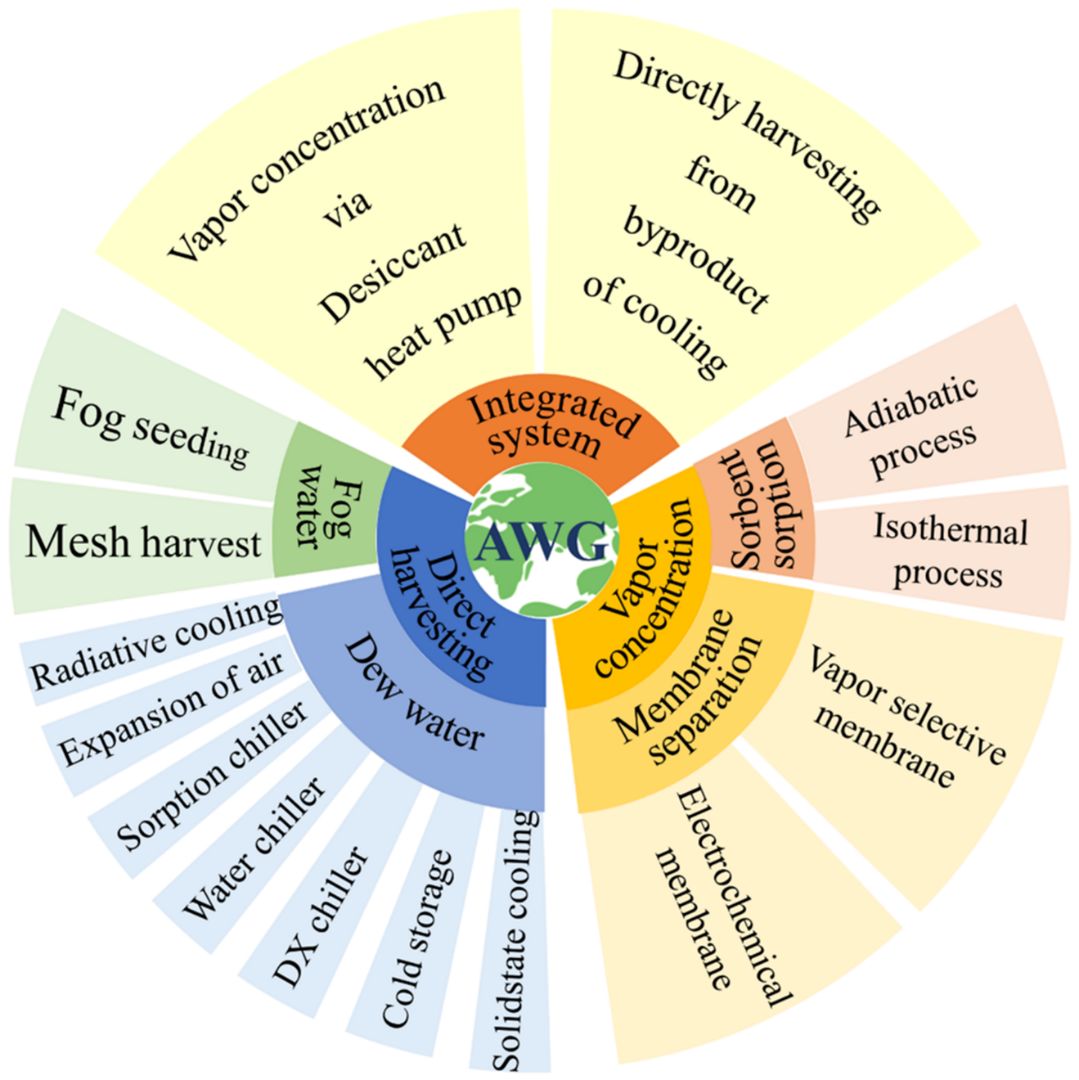

图3. 不同空气取水技术路线分类。

根据冷凝前对水蒸气的不同处理方式,可将空气取水技术路线分为三类(图3):直接收集、浓缩收集和复合收集。直接收集是指不对湿空气进行预处理,直接通过凝结过程将湿空气中的水分转化为液态水。浓缩收集是指首先通过预处理过程将湿空气中的水分进行浓缩,提高其露点温度,以提高后续冷凝过程的取水量。复合收集是指将空气调节功能与空气取水功能进行结合,在一个系统中同时实现,通常适用于炎热潮湿的沿海沙漠气候。

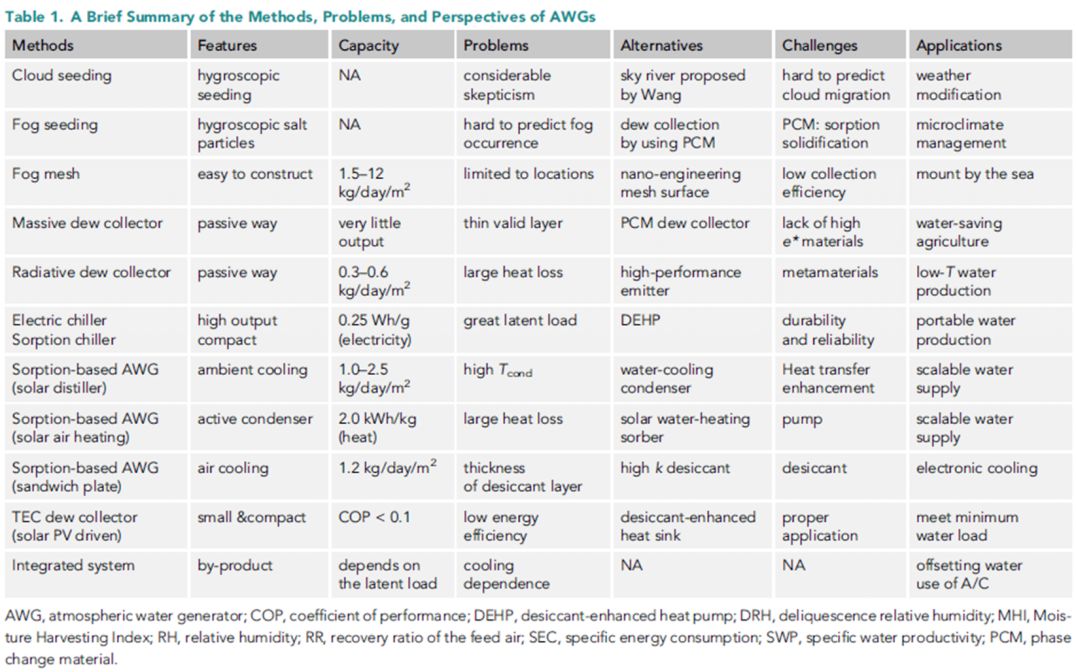

表一. 不同空气取水技术路线的比较

通过对不同技术路线的分析(表一),该文总结了制约空气取水系统能效的四个基础性问题,即:如何获得廉价冷源并有效降低冷凝温度、如何对水蒸气进行高效浓缩从而提高露点温度、如何进行高效的热回收设计和如何针对不同的气候带及不同的应用需求进行个性化设计。并就该四个领域的最新研究进展进行了梳理。

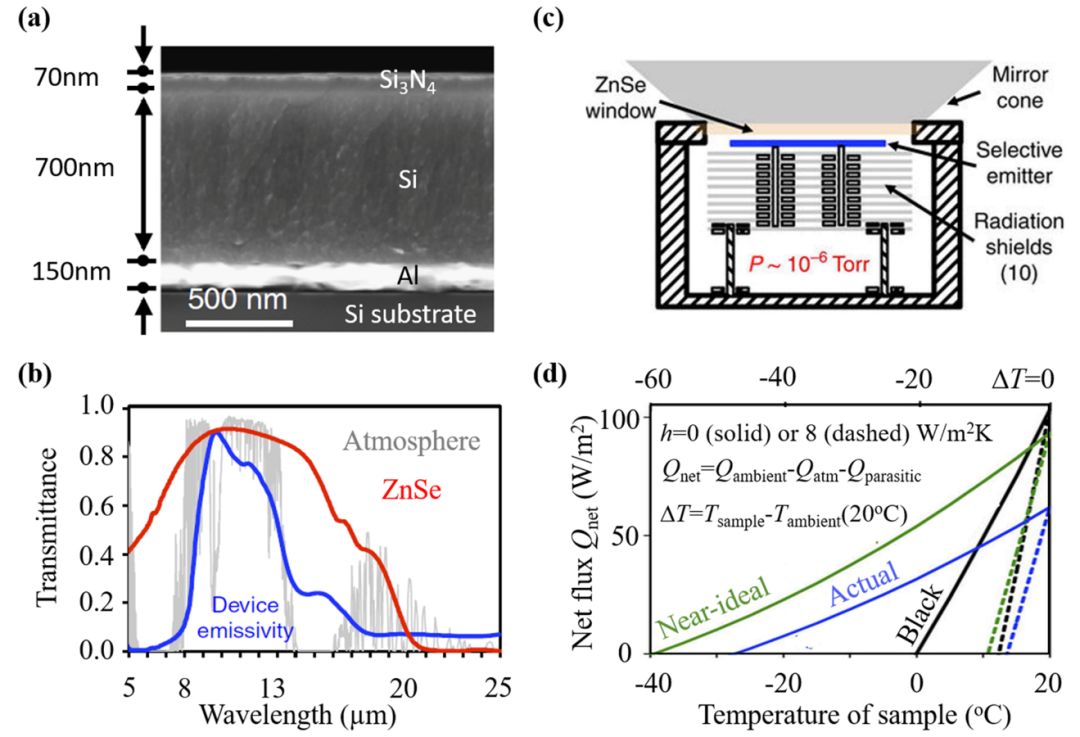

辐射制冷是一种简单有效的获取低温冷源的方法。但是传统的辐射制冷器通常只能在夜间获得低于环境温度的表面温度,而且单位面积的制冷量相对较小,难以规模化应用。然而,在过去的五年中随着先进辐射材料的快速发展,高效的辐射制冷器也已取得了突破性进展。可在白天实现辐射制冷,最大温差可超过60℃,最大制冷功率可超过100W/m2。

图4. 辐射制冷器. (a) 首次实现白天辐射制冷的辐射涂层;(b) 目前获得最大制冷温差的发射涂层;(c) 目前获得最大制冷温差的制冷器结构;(d) 目前获得最大制冷温差的制冷器性能曲线。

图5. 几种典型干燥剂的25℃等温吸附线。

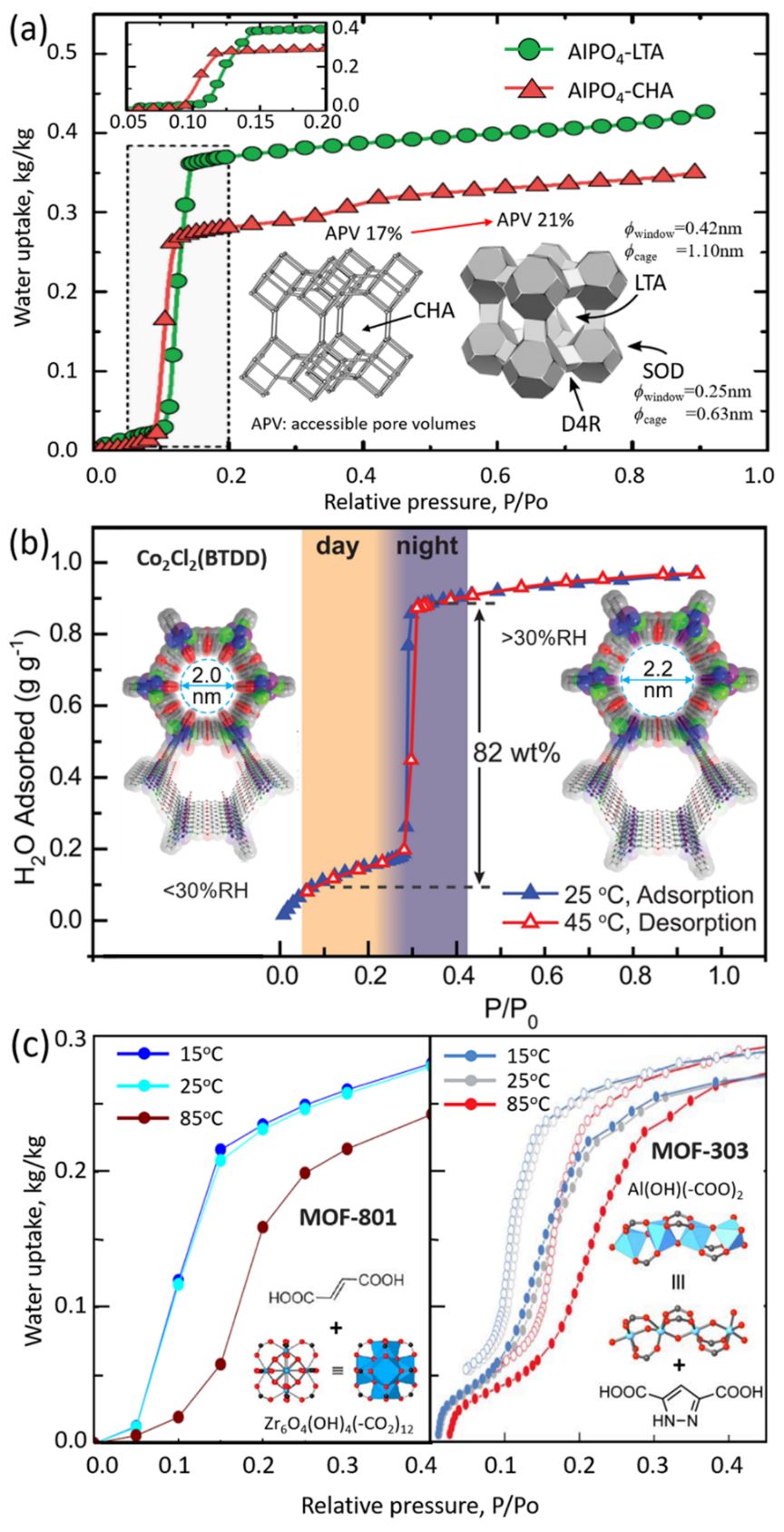

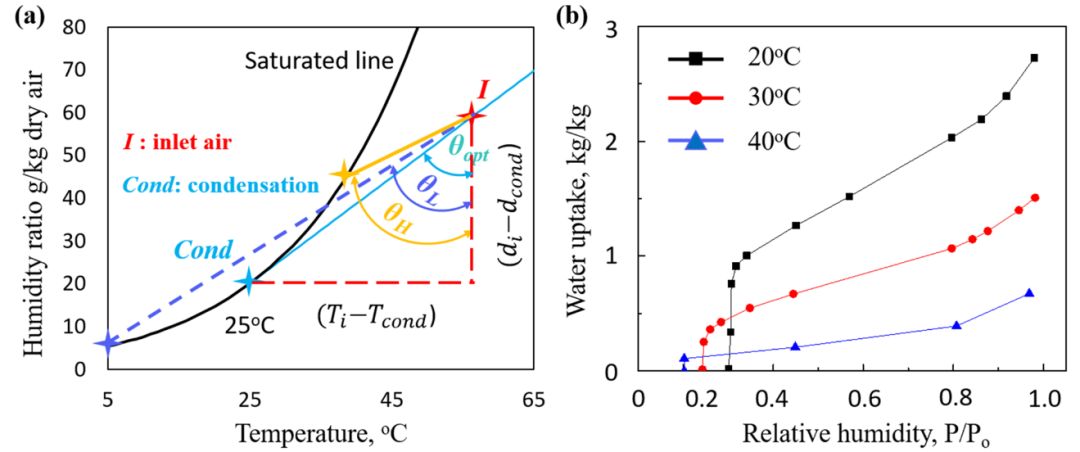

基于吸附的空气取水系统的取水能力既取决于干燥剂本身,也受环境相对湿度影响。根据相对湿度的大小,通常可以将环境工况分为干旱、潮湿和成雾三类(图5)。最常用的干燥剂是硅胶和沸石13X,但是前者捕集水蒸气的能力低,后者脱附水蒸气相对困难。当前,具有高吸水能力的金属有机骨架化合物(MOF)和吸湿盐-多孔基质复合材料是两种有效的新型高性能吸附剂。其中,最引人关注的是适用于干旱气候区的高性能吸附剂。此外,考虑到空气取水在未来有望广泛应用在蒸发冷却上,适用于潮湿气候区的吸附剂同样值得重视。特别是考虑到,同一个地方在全年范围内的气候通常会在干旱和潮湿之间摆动,而且即使是沙漠地区其昼夜气候变化大(温差大,相对湿度变化大),白天干燥而夜里是相对潮湿的,因此在干旱和潮湿气候下均能够高效吸附水蒸气的干燥剂具有最大的发展潜力。吸附空气取水应该考虑全年和日夜气候的变化获得最大取水量作为吸附剂的选择原则。

图6. 三种典型的高性能MOF类吸附剂设计策略。

MOF材料具有良好的孔结构和理想的调控性,因此受到广泛关注。高性能MOF类吸附剂的设计策略包括(图6):(a) 采用笼体积更大的LTA拓扑结构来取代AlPO4原本的CHA拓扑结构,从而在基本不改变孔径大小的情况下显著提高干燥剂的吸水能力。(b) 减小回滞并最大化孔体积是理想干燥剂的典型特征,对应的吸附剂的理想孔径是水分子的临界毛细直径。但是众多MOF材料的窗口孔径通常大于水分子的临界毛细直径,一个巧妙的策略是合理选择金属位点材料,使其能够通过络合反应在目标相对湿度区间外吸附一定量的水分子,从而将孔径缩小至临界毛细直径。(c) 采用拓扑结构类似的低毒性金属元素取代高毒性金属元素,构建更廉价、更安全、更环保的绿色吸附剂。

图7. 两种典型的膜分离技术。

除了可以采用干燥剂浓缩水蒸气,还可以利用选择渗透膜(图7a~b)以及电化学膜(图7c~e)从湿空气中分离出高纯度的水蒸气,然后将水蒸气冷凝成液态水,从而降低空气取水的能耗。

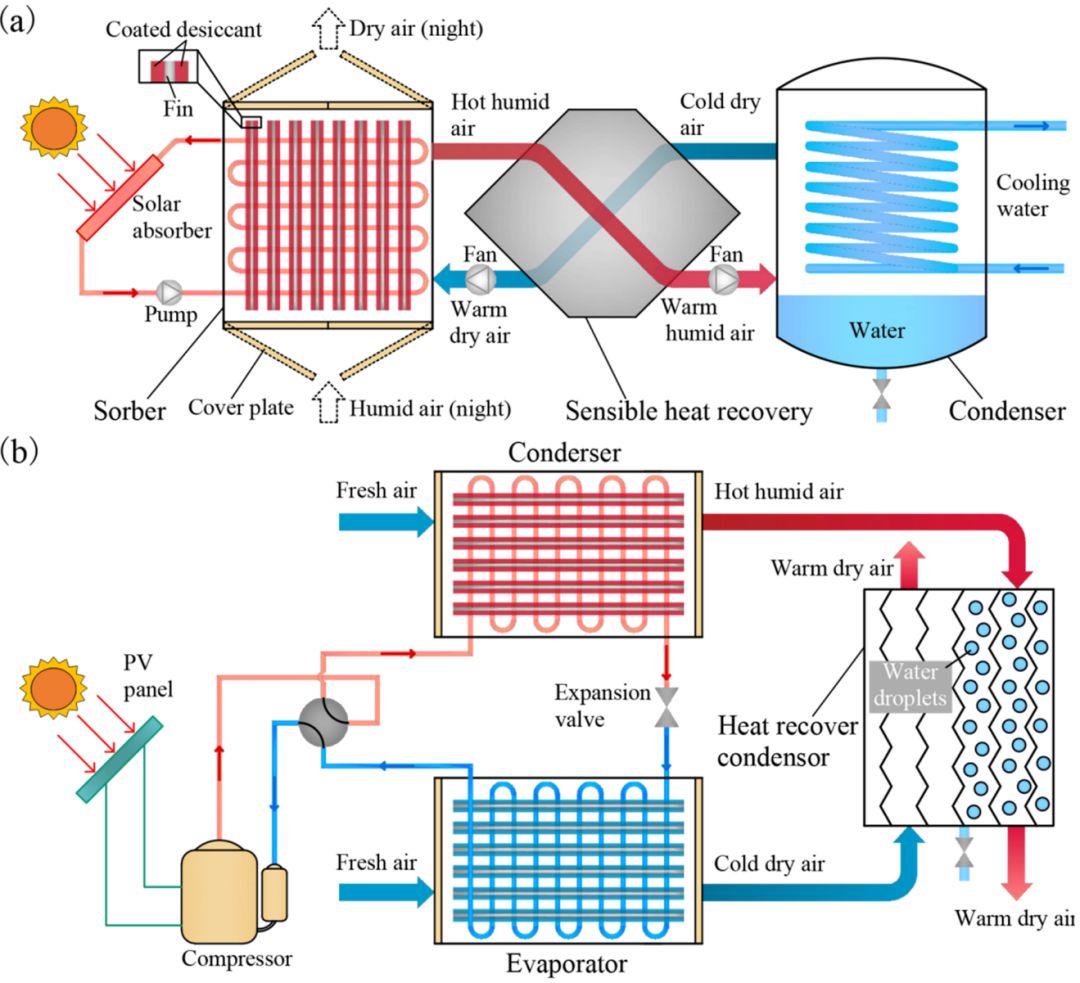

针对如何构建高效、低成本并可规模化的太阳能空气取水系统,该文指出太阳能驱动的基于吸附的主动式冷凝取水技术具有最大的发展潜力,因为其具有系统紧凑、效率高和广泛的适应性等优势。同时,为了构建实用性的该类基于吸附的太阳能空气取水系统,该文从如何解决上文提到的四个基础性问题出发,提出了四个非常有价值的解决思路和研究方向:

要点:(1)基于吸附的太阳能空气取水系统具有极高的发展潜力,该文指出其系统设计的关键在于匹配干燥剂的再生温度与水蒸气的冷凝温度(图8a);

要点:(2)作者提出一种适用于空气取水的理想吸附剂的特征:对温度具有较高敏感度,在低温时(<40℃,吸附过程)平衡吸附量随相对湿度增加而快速增大;高温时(>40℃,脱附过程)平衡吸附量迅速降低且基本保持不变(图8b)。根据经验,空气取水过程中的吸附温度通常低于40℃,而脱附温度则高于40℃。

图8. 系统设计原则及理想吸附剂的特征。

图9. 高效冷凝器设计。

要点:(3)开发高效的冷凝器。综合运用冷凝强化技术以及先进的低温冷源生产技术,设计能够将水蒸气高效转化为液态水的冷凝器。比如,带热回收的水冷冷凝器可提高冷凝效率(图9a)、地埋管换热器可提供10~16℃的冷却水(图9b)、高储能密度的蓄冷材料可高效利用昼夜温差来产生25~30℃的冷却水(图9c)、基于热虹吸效应的平板式辐射制冷器即使在白天也能够提供5~10℃的冷却水(图9d)。

图10. 规模化太阳能空气取水系统设计.(a)带热回收设计的、太阳能热水驱动的空气取水系统,夜间吸附水蒸气、白天脱附水蒸气并将其冷凝成液态水;(b)太阳能光伏驱动的空气取水系统,类似于传统的除湿机式空气取水机,但是由于蒸发温度高、冷凝温度低,其能效显著高于传统的除湿机。两个系统中所用的吸附床均是表面喷涂有干燥剂的储湿换热器。

要点:(4)干燥剂在吸附和脱附过程中的热质传递是这类系统成功的关键。涂覆干燥剂的储湿换热器【9】不仅能够高效地从湿空气中捕集水蒸气而且能够在较低的热源(制冷剂的冷凝热)温度下释放出水蒸气。因此,基于储湿换热器的空气取水系统不仅能耗低,而且系统结构紧凑,可以适合太阳能空气取水的规模化应用。

全文小结

利用时间轴,对不同空气取水技术路线的发展脉络进行了详细梳理;

系统地分析了不同空气取水技术路线的工作原理、存在挑战及未来发展趋势;

比较分析了不同空气取水技术的能耗水平及能源利用效率,并对其未来发展趋势进行了展望;

指出基于吸附效应的太阳能空气取水技术具有更好的规模化应用潜力,并提出了两种分别采用光热和光伏驱动的新型系统设计。

通过对空气取水技术的清晰梳理,相信读者已经跟小编产生了同样的感慨:今日的科学家们已无限接近夸父的梦想,但是却走在了完全相反的方向上。现代的我们当然不会将太阳视为人类的敌人,也不必让太阳听我们的话,但是我们却找到了太阳能空气取水这种更美好的方法去解决人类绵延至今的缺水问题。

论文DOI: https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.07.015

作者简介

上海交通大学制冷与低温工程研究所所长、教育部太阳能工程研究中心主任,迄今发表SCI论文561篇(其中ESI高被引论文15篇),引用量13,479次,H指数53,获得过2017年度全球高被引学者,2014年度国家自然科学二等奖、2010年度国家技术发明二等奖、2009年度国家教学成果二等奖,以及英国制冷学会颁发的2013年度国际制冷金牌J&E Hall Gold Medal、中日韩三国制冷学会联合颁发的2017年度亚洲制冷学术奖Asian Academic Award、日本传热学会颁发的2018年国际热科学纪念奖Nukiyama Memorial Award。

上海交通大学博士后,师从王如竹教授。目前主要从事水蒸气和二氧化碳高效吸附剂的设计与表征方法、吸附剂类多孔介质的热质传递机理及其在能源生产和转换过程中的应用研究。迄今以第一作者发表SCI论文6篇,申请发明专利7项,获得2017年国际能源署热泵会议最佳学生奖一等奖,2018年上海交通大学优秀博士论文提名奖,2018年上海交通大学海外博士后师资储备项目资助及2018年中国博士后基金会面上项目资助。

课题组简介

ITEWA (Innovative Team for Energy, Water & Air)是由王如竹教授创建并领导的前沿科学问题研究团队,聚焦于能源转换与效率、水及空气处理等领域的前沿基础科学技术问题。通过学科交叉分别从材料、器件和系统层面提出整体解决方案,从而推动相关技术领域快速地取得突破性进展。目前的研究方向包括:高效无霜空气源热泵技术、规模化太阳能空气取水技术、太阳能湿泵(空调)墙、超高储热密度蓄能技术、MOF能源材料及水合盐复合吸附剂的合成及表征技术、仿生热湿调控技术等。

课题组所在的中意绿色实验室是一座由意大利政府赞助、中意联合设计的绿色建筑,获得LEED金牌认证。整栋建筑集成了太阳能光伏空调、直膨式地热源热泵、小温差风机盘管、太阳能热水吸附制冷机及智能家居等多项绿色能源技术。

1. Kim et al. Water harvesting from air with metal-organic frameworks powered by natural sunlight. Science (2017), 358(6366), 430-434.

2. Meunier, F. "Comment on "Water harvesting from air with metal-organic frameworks powered by natural sunlight". " Science (2017), 358(6366):eaao0361.

3. Tu et al., Progress and Expectation of Atmospheric Water Harvesting, Joule (2018), https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.07.015

4. Liu et al. Pore structure of new composite adsorbent SiO2·xH2O·yCaCl2 with high uptake of water from air. Science in China (2003), 46(5):551-559.

5. Ji et al. New composite adsorbent for solar-driven fresh water production from the atmosphere. Desalination (2007), 212(1), 176-182.

6. Wang et al. A high efficient semi-open system for fresh water production from atmosphere. Energy (2017), 138, 542–551.

7. Wang et al. Experimental investigation on two solar-driven sorption based devices to extract fresh water from atmosphere. Appl. Therm. Eng. (2017), 127, 1608–1616.

8. Wang et al. Experimental research of composite solid sorbents for fresh water production driven by solar energy. Appl. Therm. Eng. (2017), 121, 941–950.

9. Tu et al. Comfortable, high-efficiency heat pump with desiccant-coated, water-sorbing heat exchangers, Scientific Reports (2017), 7(2):40437. https://www.nature.com/articles/srep40437.

点击“阅读原文”可查看论文原文。

扩展阅读

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容

媒体转载联系授权请看下方