与一位中科院外籍院士对话

沈元壤先生在哈佛大学应用物理系获得博士学位,师从诺贝尔物理学奖得主Bloembergen。

之后,沈先生一直在加州大学伯克利分校工作,于1995年当选美国科学院院士,1996年当选中国科学院外籍院士。

沈先生是光学大家,主要研究领域包括非线性光学、激光光谱学以及表面科学等。

犹记当年在密西根大学读博士期间,实验室一位老师将超快激光聚焦到水里,产生一连串气泡。

神奇之处在于,这些气泡在水里静止不动。

当缓慢移动光束时,气泡也会随之移动。

换句话说,气泡产生之后,光束就像把光镊子,能够随意移动气泡在水中的位置。

这位老师希望我能从理论上解释其背后的物理。

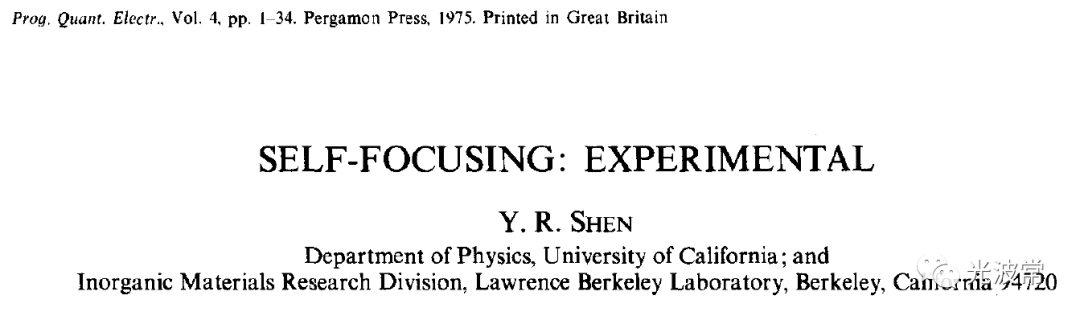

这种现象显然与光的自聚焦有关,简单的文献检索后,我便找到了沈先生在75年发表的综述文章。

文章以实验为主,为了解释物理原理而用到的公式恰到好处;在文中,沈先生提出的由于脉冲自聚焦而导致的移动焦点这个物理图像,简洁而优美。

沈先生与物理所光物理实验室有非常深的渊源,目前担任光物理学术委员会的名誉主任。

今年6月正值物理所90华诞,沈先生受邀到物理所参加所庆活动,并与光物理实验室同仁座谈。

6日下午有幸与沈先生短暂交谈,未能尽兴。后来得知9日下午先生还有时间,于是主动提出与先生长叙,得以畅谈。

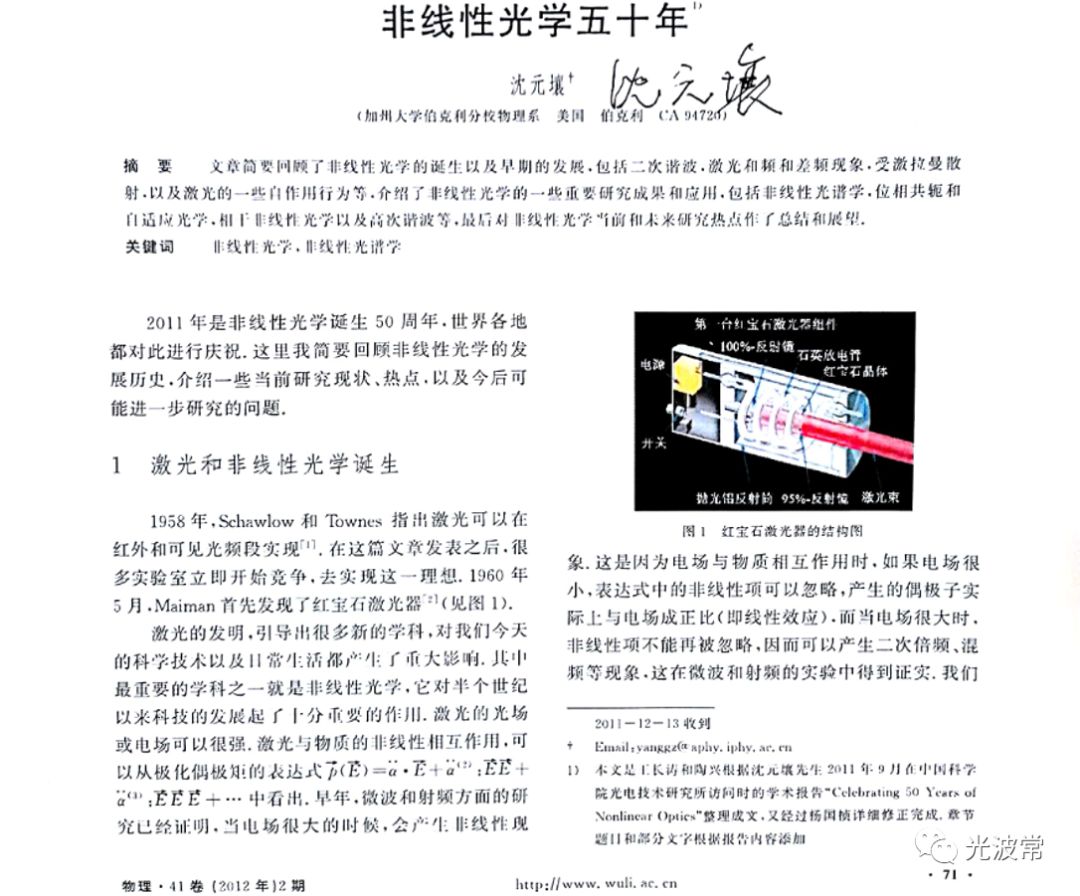

沈先生为人非常随和,兼具长者和学者风范。我特意打印了那篇题为非线性光学50年的综述文章,请他签名留念。

沈先生思维敏捷,说话不紧不慢,娓娓而谈,谈及自己的求学经历,谈及如何选择科研题目和指导学生,谈及国内的科研情况。

他对科研的热爱溢于言表,更对中国科研的进步抱有极深的关切,体现出他那一代华人的家国情怀。

在结束对话前,我告诉沈先生会把这次对话整理出来,放到光波常公众号上,他欣然同意。

几天后,我根据回忆,整理了对话的简体字版,然后转换成繁体字版,请台湾朋友校订后寄给沈先生。

沈先生第二天就回了信,信中说只做了很少修正。

打开附件,我只发现一处修改。一时疏忽,我在原文中把“学术以外的工作”误写成了“学术以为的工作”。

沈先生非常仔细,但估计电脑上并没有中文输入系统,又没有学过汉语拼音,所以他改为“学术以y的工作”。

C: 我比较喜欢历史,很想知道您以前的求学经历,可以随便问吗?

S: 可以。

C:您1935年出生,是上海人?

S:对,是上海人。

C: 您父母做什么工作?

S: 父亲曾在美国留学,工程背景,后回国做生意。母亲是家庭主妇。

C:您有兄弟姐妹吗?

S:有好几个,我是最小的。

C: 您上学的时候学习成绩非常好吗?

S: 成绩一般。

C: 很早就知道自己将来想学什么吗?

S: 没有。小时候哪里会知道。到台大读书后才渐渐知道自己的兴趣所在。

C: 您是哪年去的台湾?网上说是在1952年。

S:那个不对,应该在1948年。

C: 您对那时候的上海有什么印象?

S:比较乱吧。蒋经国金融改革失败,物价飞涨。

C: 您在台大读的是物理系?

S: 电机系。那时候,杨振宁和李政道还没有得诺贝尔物理学奖,所以物理系还没有变得很热门。他们得奖之后的一段时间内,物理系更热门一些,但后来还是电机系更受学生欢迎。

C:八九十年代的时候,台湾大学水平很高,很多教授都有美国名校的博士学位。您读书时,台大的水平很高吗?

S:没有。那时候的教授一部分在日本留过学,还有一部分是从大陆过来的。当时教的好多东西都过时了,没有什么用。碰到无聊的课,我会逃课,只要考试能过关就行。

C: 那时候,很多台湾学生出国读书吗?

S: 很少。美国大学认为台湾的学校水平太低,所以录取的学生很少,而且往往没有奖学金。我是获得了台湾的奖学金,1956年到斯坦福大学读电机工程系。到了斯坦福后,更发现在台大学的东西很陈旧,用不上。

C:获得硕士学位后,为什么没有选择在附近的硅谷工作,而是去哈佛大学攻读博士?

S: 电机工程只学结果,不学道理。我很想知道背后的物理机制,所以申请到哈佛读应用物理系。

C:怎么成为了Bloembergen的学生?

S: 刚到哈佛,系里指定了一位学术导师,帮助学生选课,并不指导科研。在第一年结束后,我通过了博士生资格考试,Bloembergen主动找我去跟他做课题。

C: Bloembergen是什么样的指导风格呢?

S:他基本不管。我在读博士期间,跟他谈话的时间加在一起也就只有几个小时。当然,也许是因为他当时最关心的研究方向是非线性光学,我的题目是关于磁光的。

C: 1962年,Bloembergen那篇20多页的理论文章,是非线性光学的奠基之作,基本上讨论了绝大多数的非线性光学现象。他是做理论的吗?

S: 他的学生和博士后都是做实验的,他理论做得非常好。那篇非线性光学的文章影响很大,帮助他获得了诺贝尔奖,但那篇文章在物理和数学上并不难,并没有体现出他的理论功底。他在磁共振方面的理论工作,难度更大。

C: Bloembergen身上有哪些特点让您印象深刻?

S: 他兴趣广泛,头脑灵活,物理直觉非常好。

C:物理直觉可以后天培养吗?

S:可以的。现在国内的训练,让学生太会考试,很会推导公式,但是往往只注重细节之处,而缺乏big picture,这样很难建立起物理直觉。

C: Bloembergen 指导博士生的风格对您后来指导学生有什么影响?

S:他管的太松了,我指导学生就要看每个学生的情况。好学生,做事独立,基本不需要管。差一点的学生,就要多花些精力。极端的情况,让学生每天都要汇报进展。

C: 有没有忍无可忍拍桌子的时候?

S:应该没有。但有一次,我太太去我办公室找我,说你怎么刚才跟学生讲话声音那么大。

C: 有没有碰到让你感到绝望的学生,你再怎么花精力,都看不到任何进展?

S:我所有学生里只有一个,最后我让他离开了我的课题组。不过他转到别的课题组之后,换了课题,很快也就拿到了博士学位,后来去华尔街工作,赚了很多钱。

C:您去伯克利做助理教授之前,在哈佛求学多少年?

S:一共5年。前两年上课,又两年做博士论文,之后还做了一年博士后。我是在1964年到的伯克利。

C: 您那时候找教职还是挺顺利的,只做了一年博后。

S:那个时候毕业的博士很少,找教职容易。不像现在,有些专业每年毕业太多的博士,当然需要做很多年的博士后,比如像生物学。

C: 我本来以为设立博士后这样的位置,是为下一步当助理教授做好准备,包括学习如何写项目申请,如何指导博士等等。

S: 不是这样,主要还是毕业的博士太多,学术界提供的位置太少,不得以的选择。我做博后一年也没有学到怎么申请项目、怎么指导博士,都是后来边工作边学会的。

C: 在您组里读博士,需要多久?

S:这个主要取决于学生。我有两个学生,用了不到4年时间完成博士学位。一个是法国人,法国政府只给他提供了3年的奖学金,他非常努力,只用了3年半完成博士学位。另外一个是挪威学生,我非常佩服。我当时和李远哲合作,让这个学生去做这个合作的课题。他发表了10几篇文章,期间还搭建了一台可以研究分子束和激光相互作用的仪器。他还是校合唱团的成员,他还自己做了一个桌子,案头用各种石头拼成漂亮的图案,像个艺术品。他是个效率很高的学生。

C: 您的学生也有很多在学术界以外的行业工作。

S: 是的。还有去华尔街工作的,也很成功。学习物理能够训练逻辑思维,对从事学术以外的工作也是很有帮助的。

C: 您带的学生里面有很多中国学生。作为整体,中国学生与其他国家学生的区别大吗?

S:没有太多不同。

C:在密西根大学,我的博士导师告诉我,他从学生进组第一天起,就把他们看作半个同事。在国内,博士生普遍比较敬畏自己的导师,其中有怕的成分。在中国传统里,讲究一日为师,终身为父。

S:国内的这种师生关系,不利于平等地讨论科学问题,另外也导致学术上近亲繁殖,这是中国科研的一大问题。另外还有,在国内,博士生很少与其他组的教授讨论或者合作,这背后当然有很多原因,但确实阻碍了中国的科研,也不利于学生将来的发展。

C:按照您的标准,什么样的博士生最好?

S: 头脑灵活,动手能力强,工作效率高,独立而且负责任。

C: 您怎样通过面试了解一名博士生是否适合做科研?

S: 通过交谈,可以看看对方是否聪明,至少不要木讷;还要考察思维是否活跃。学生兴趣太广泛,也有可能说明他做事不能集中。

C: 博士生的品质里您最看重什么?

S: 独立性,对自己的科研负责。导师的作用只是给你提供尽量合理的建议,而且我的建议也未必都对,学生要独立做出判断,自己努力解决问题。

C:您怎么衡量一个学生是否达到了毕业要求?

S: 他应该在自己工作的方向上超过我的水平。

C: 科研工作者的性格差别很大。

S:有些人不仅学术做的好,其他方面也很厉害。

C: 您知道王天眷先生吧。清华大学毕业生,参加过地下党,被捕几次,据说经过陈立夫过问,才被营救出来。

S:王天眷的父亲是辛亥革命烈士,所以陈立夫才会过问。

C:王天眷先生在哥伦比亚大学曾与汤斯工作过,后来回国,1981年到物理所光物理室工作,是张杰院士的导师。

S:王天眷很外向,很活跃。我第一次见到他是在1972年。

C: 那么早?

S: 那是尼克松访华之后不久,我们有个美籍华人学者访问团,一共30多人,先从美国到香港,之后到广州,再坐火车到上海、北京。王天眷从广州开始一直陪同我们。

C: 离开上海那么多年后,再次回来,上海有变化吗?

S: 1972年,上海和我走的时候,就是一模一样。现在上海变化太快了,跟1990年以前完全不一样。

C: 国内这些年发展很快,变化很大,科研工作者都很忙。

S: 以前碰到过一位日本年青教授,我问他忙吗? 他说很忙,忙着开会,都是一些退了休的日本教授,太闲了,为了找事情做,就组织会议。年青教授又不好不去。

C: 现在回国发展的科研人员越来越多,国内科研经费也增加了很多。

S: 对从国外回来的人,国内经费是相当充裕的,比美国的情况还要好。比如一个年青人,拿了青年千人这样的title回来,他的经费比在美国做助理教授还要多。但另一方面,经费多不一定能保证做出好的科研成果。有时候,经费太多,反而分散你的精力,不能让你集中在要解决的科学问题上。

C: 现在国内到处吸引在国外的科研人员回国工作。

S:回来的人确实很多,但也有些问题。一个是缺乏长远规划。在招人的时候,没有根据学科的发展有针对性地选人,不看重对方的专业领域,而只是看应聘者的文章。另外缺乏正规的面试过程。在美国要招一个助理教授,有非常严格的招聘过程。应聘者要跟多位教授面谈,最后大家要充分讨论、投票,决定聘用哪一位。只有这样,才能尽量确保招进来的人将来能够成功。现在的体制还是难以招到最顶尖的人才。

C: 国内前几名的大学都在引进美国的Tenure制度。

S:还是要看具体怎么执行。比如最后的学术评估,用什么标准、由哪些人来评估等等。

C:您用什么标准来确定招到的人是否成功呢?

S: 要看他是否能够做出在国际上有影响力的工作,得到国际同行的承认。要评价一个大学的物理系,就要看这个物理系是否有一些课题组具有国际声望。

C: 您有没有感觉,似乎物理学出的重大成果越来越少了,至少是越来越慢了。

S:当然。跟20世纪初比较,现在物理学重要成果不仅少,而且从事物理学研究的人也更忙。100多年前的物理学家,很轻松做出重要成果,而且工作之外还可以做其他很多事情。这跟一个学科的成熟程度有关。

C: 您在选择研究的课题时,会看重什么?

S:Impact. 就是说你做的课题是否在解决重要的科学问题,有没有重要的应用,而不是看能否发高影响因子的文章。很多的科研工作都没有在解决科学问题。

C:或者说是在解决伪问题。

S:这样的研究有很多。比如,在七八十年代,有很多人用麦克斯韦方程研究光在非线性介质里的传输,专门在非线性项上做文章。添一项,减一项,然后算一算,说是在理论上发现了新现象。这种文章很多,从不考虑如何在实验上实现,更不考虑到底解决了什么科学问题、对其他学科有什么影响,也不考虑有什么样的应用。

C: 非常荣幸和您讨论。我有个微信公众号,光波常,专门面向光学方向的学生学者。您能否为这个公众号题下字?

S: 好的。

本文经公众号“光波常”授权刊发,作者:常国庆,原题《求学与科研—对话沈元壤先生》。

关注我们

微信号:sciencenet-cas (←长按复制) 或长按下方二维码