人工智能(AI)与战术通信及网络的集成重新定义了军事行动,为实时决策、增强的态势感知和安全数据传输提供了先进能力。本研究探讨了人工智能技术对防御通信基础设施的潜力和影响,重点关注关键应用,例如基于雷达的数据传输、无人机辅助中继系统,以及人工智能与物联网(IoT)、区块链和增强现实(AR)等新兴技术的融合。人工智能增强的系统促进了威胁检测自动化、动态加密和自主决策,显著提高了在对抗性环境中的作战效率和安全性。然而,人工智能在军事领域的部署也带来了与对抗性威胁、伦理关切以及跨多国部队的互操作性相关的关键挑战。本研究对这些进展和挑战进行了深入分析,为人工智能在防御通信中的未来及其重塑战场的潜力提供了见解。本文最后讨论了在军事行动中负责任且有效实施人工智能所必需的技术、伦理和战略考量。

关键词:人工智能驱动的通信网络,态势感知,自主决策,防御雷达系统,无人机辅助中继系统,军事网络安全

1. 引言

1.1 背景

将人工智能(AI)集成到战术通信和防御网络中,代表了现代军事条令中最重大的技术转变之一。随着日益复杂和非对称战争环境的出现,传统的通信模式已被证明不足以确保快速、安全和具备态势感知能力的响应。因此,人工智能已成为一种战略赋能器,能够在整个作战区域实现实时数据处理、自主决策和增强的态势感知能力(Monzon Baeza等人,2025)。在当代防御场景中,军事单位常常需要在动态、高威胁的环境中行动,这就要求通信系统必须敏捷、有韧性,并能够适应不断演变的威胁。人工智能通过自动化收集、分析和分发来自不同传感器和平台的大量异构数据来解决这一迫切需求(军事知识库,n.d.-a)。这种自动化显著减轻了军事人员的认知负担,使他们能够做出更快、更明智的决策。机器学习(ML)算法,特别是深度学习和强化学习,使这些系统能够检测异常、优化带宽分配和预测网络拥塞——这些功能对任务成功至关重要。

人工智能在防御通信中的关键贡献之一是其增强战场态势感知的作用。人工智能驱动的平台将来自陆、海、空、天和网络空间多个领域的信息合成为连贯的作战图景,使指挥官能够以前所未有的清晰度理解威胁、机遇和部队位置(《金融时报》,2025)。例如,“联合全域指挥与控制”(JADC2)计划强调了人工智能在整合整个军事领域的传感器、射手和决策者方面的重要性。人工智能在该系统中充当连接组织,促进无缝的信息流和多层次的威胁评估(维基百科,n.d.-a)。基于雷达的通信系统,作为军事监视和瞄准的长期支柱,也从人工智能集成中受益匪浅。这些系统传统上依赖手动信号解读,现在则利用人工智能实时处理雷达回波,过滤噪声并提取可操作的见解。Monzon Baeza等人(2025)详细介绍了人工智能算法如何能够对目标进行分类、跟踪其运动甚至预测其轨迹,从而提高作战精度。这种能力在对抗性或电子降级的环境中尤其重要,因为对手通常会在此类环境中采用信号干扰和欺骗手段。

此外,无人机(UAV)在军事行动中的日益使用扩大了人工智能驱动网络的范围。无人机在战术网状网络中充当移动中继节点,扩展通信范围并在障碍地形中确保视距传输。人工智能根据环境数据和任务目标优化其飞行路径和中继行为。Abohashish等人(2023)证明,强化学习模型通过动态调整位置以保持最佳信号覆盖,显著提高了无人机辅助网络的效率和可靠性,即使在敌方干扰或自然障碍下也是如此。军事通信中的网络安全是人工智能产生变革性影响的另一个领域。战术网络是网络威胁的主要目标,范围从拒绝服务攻击到敌对人工智能系统的复杂渗透。人工智能增强的网络防御机制可以自动检测并响应此类入侵,通常早在操作人员意识到漏洞之前(军事知识库,n.d.-b)。这些系统依赖行为分析和威胁情报模型来标记可疑活动、实施零信任架构并部署自动对抗措施。此外,区块链技术正日益与人工智能结合,以确保关键任务数据的完整性和机密性,在去中心化和敌对环境中建立信任。

除了优化技术性能外,人工智能还实现了更高程度的作战自主性,这一特性在远程或高风险部署中尤其宝贵。人工智能驱动的智能体现已能够执行整个通信协议,包括频谱管理、加密处理和信号路由,而无需人工干预。这种自主性不仅加快了响应时间,还使人类操作员能够专注于战略层面的决策。美国国防部及盟军已经认识到这一潜力,并正在积极开发能够通过自然语言界面和增强现实(AR)显示器与人类决策者交互的人工智能系统(军事知识库,n.d.-a)。将人工智能集成到战术通信中也带来挑战。其中最紧迫的问题包括透明度、互操作性和伦理问题。人工智能决策过程通常缺乏可解释性,这引发了关于问责制的问题,尤其是在用于致命自主系统时(《金融时报》,2025)。另一个挑战是确保由不同军种或盟国开发的人工智能系统能够无缝协同运作——这项任务需要标准化协议和共享本体(维基百科,n.d.-a)。此外,对抗性人工智能——旨在欺骗或瘫痪己方系统——构成了一种新兴威胁,必须通过稳健的测试和持续学习框架来应对(Monzon Baeza等人,2025)。

尽管存在这些挑战,军事界继续在人工智能研发方面投入大量资金。诸如DARPA的“马赛克战争”和北约的人工智能战略倡议等项目正在探索人工智能应用的整个范围,从自主信号路由和决策支持系统到智能威胁识别和人工智能增强的网络行动。这些倡议旨在创建分层和冗余的通信基础设施,既能抵御攻击,又能适应不断变化的战术条件。此外,量子计算和6G等新兴技术有望与人工智能产生协同效应,放大其管理通信复杂性的能力。量子算法可能会猛烈加速加密数据的处理,而人工智能可以使用预测分析来先发制人地重新路由流量或启动对抗措施。这些技术相结合,有望重新定义军事通信的速度、准确性和可靠性,为未来冲突提供决定性优势。将人工智能注入战术通信和防御网络不仅仅是一次技术演进——它是一次范式转变,重新定义了战场上信息的收集、处理、共享和行动方式。随着各国竞相开发最智能、最具韧性的军事网络,人工智能的战略价值将继续增长。通过实现实时、安全和自主的通信系统,人工智能不仅提高了作战效能,而且确保了在数字化战争时代的战略主导地位。

1.2 人工智能在战术通信中的重要性

人工智能在战术通信中的部署标志着现代防御作战的一次深刻演变。随着当代战场日益数据驱动和多域化,军队快速评估和响应动态威胁的能力在很大程度上依赖于实时信息处理、安全传输和自主协同。人工智能通过使系统能够以更高的速度、精度和韧性运行来增强这些能力。本节探讨人工智能显著增强战术通信的三个关键领域:态势感知、安全数据交换和自主决策。

1.2.1 增强的态势感知

态势感知——即感知、理解和预测作战环境的能力——是有效军事指挥与控制的基础。人工智能通过整合和分析来自各种来源(包括地面传感器、空中监视、卫星图像、人力情报和信号情报)的海量数据流,极大地扩展了态势感知的范围和分辨率。传统系统常常在延迟和处理异构数据带来的认知超负荷方面遇到困难。人工智能通过数据融合技术缓解了这一问题,该技术允许快速解读复杂环境。算法,特别是那些基于深度学习和神经网络的算法,可以对输入数据进行分类和优先级排序,提取模式并生成可操作的见解(Monzon Baeza等人,2025)。这些能力使指挥官能够实时接收准确且动态的战场态势图,这对于在高节奏或模糊条件下进行的作战至关重要。

例如,人工智能增强的地理空间分析可以利用历史和实时数据集识别地形特征、预测部队移动并估算敌方意图(Zhao等人,2023)。在域间互操作性至关重要的联合部队作战中,人工智能充当统一工具,聚合来自空中、陆地、海洋、网络和空间域的输入,以构建一个集成的作战图景(维基百科,n.d.-a)。这一点在"联合全域指挥与控制"(JADC2)架构中得到了体现,该架构利用人工智能弥合各军种之间的通信和决策差距(军事知识库,n.d.-a)。此外,人工智能驱动的可视化平台——例如增强现实(AR)叠加和全息界面——将分析输出转化为人类操作员易于理解的格式,促进在战场上直观快速地决策(Qin等人,2022)。这些发展反映了人工智能不仅如何提高态势感知的准确性,而且改善了信息在战术决策情境中的可用性。

1.2.2 安全数据交换

随着网络战成为现代冲突的一个主要特征,确保通信网络的安全既是一项战略必要,也是一项技术挑战。人工智能在保护战术网络免受一系列威胁(包括恶意软件、网络钓鱼、干扰、欺骗和高级持续性威胁(APT))方面贡献显著。人工智能的关键优势之一在于其能够通过建立行为基线和识别偏差来检测网络流量中的异常。这些能力对于在预定义规则或特征尚不存在的零日场景中进行早期威胁检测至关重要(军事知识库,n.d.-b)。诸如入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS)等人工智能系统现在采用无监督学习和强化学习来持续适应新出现的威胁(Li等人,2021)。

此外,人工智能支持动态加密协议,即根据变化的通信模式和威胁评估实时生成和交换加密密钥。这种方法,有时被称为认知密码学,最大限度地降低了密钥泄露的风险,即使在对抗性电磁环境中也能增强安全数据交换(Zhang & Xu, 2022)。此外,人工智能支持在军事通信系统中部署区块链,用于去中心化身份验证和数据完整性验证(Ahmed等人,2021)。无人机辅助网络和移动自组织网络(MANET)由于其分布式特性和对无线传输的依赖而尤其脆弱。人工智能通过自主管理访问控制、检测干扰源以及通过安全节点重新路由通信来解决这些漏洞(Abohashish等人,2023)。实时重新配置这些网络的能力增强了任务的生存能力,并确保了在对抗条件下的作战连续性。此外,国防机构正在探索人工智能在创建零信任架构中的作用,在该架构中,通过人工智能驱动的监控工具强制执行持续的身份验证和授权。这些系统根据用户行为、设备历史记录和上下文数据动态调整安全协议(Chen等人,2023)。通过利用人工智能进行主动网络安全,军队在确保战术通信的机密性、完整性和可用性方面获得了关键优势。

1.2.3 自主决策

人工智能的自主运行能力可能是其对战术作战最具变革性的贡献。在敌对或通信被拒绝的环境(例如水下、地下或太空作战)中,人工智能驱动的系统可以在没有持续人工输入的情况下维持功能并执行任务目标。人工智能系统中的自主决策由先进算法驱动,这些算法评估实时数据,模拟可能的结果,并根据任务优先级选择最佳行动方案。这些算法,包括深度强化学习和概率推理,使无人系统(例如无人机、无人地面车辆(UGV)和自主水面舰艇)能够独立执行导航、目标获取和威胁规避(军事知识库,n.d.-c)。

此外,嵌入通信节点的人工智能体可以在无需人工干预的情况下管理战术网络上的数据流。这些智能体优化带宽使用,优先处理关键消息,并在信号退化或节点故障时确保冗余路径(Monzon Baeza等人,2025)。这种自主性提高了作战韧性,并降低了人类操作员的风险,尤其是在高风险或时间敏感的场景中。另一个新兴领域是人机协同,即人工智能系统与人类指挥官并肩作战,通过预测分析、行动方案模拟和冲突解决建模提供决策支持(Gonzalez等人,2022)。在这种配置中,人工智能并非取代人类判断,而是对其进行增强,确保做出更细致、响应更迅速的命令决策。美国防高级研究计划局(DARPA)已在诸如OFFSET和"马赛克战争"等项目中探索了此类模型,其中自主蜂群在去中心化、人工智能引导的控制结构下运行(DARPA, 2023)。伦理考量仍然是防御领域人工智能自主性的一个关键维度。例如,自主武器系统(AWS)引发了关于问责制和遵守国际人道法的疑问。虽然人工智能可以提高致命决策的精确度,但人类监督对于减轻意外后果和维护伦理规范仍然至关重要(《金融时报》,2025)。尽管如此,自主人工智能系统的战略优势——速度、精度、可扩展性和适应性——强调了其在现代战争中日益增长的重要性。它们在毫秒级内分析、决策和行动的能力,在延迟可能意味着失败的对抗中提供了决定性优势。

1.3 基于雷达的数据传输

雷达技术在防御系统中扮演着关键角色,是陆、空、海、天领域目标探测、跟踪和导航的支柱。随着现代战争日益依赖以数据为中心的作战和电子机动性,雷达系统不再是独立的单元——它们已深度集成到更广泛的战术通信和指挥基础设施中。将人工智能(AI)引入基于雷达的数据传输重新定义了其能力,使其能够在复杂的作战条件下实现实时信号解读、增强的模式识别和自适应系统调谐。传统雷达系统虽然有效,但在高噪声、电磁干扰和隐身威胁为特征的环境中常常表现不佳。这些限制影响了跟踪精度,降低了态势评估的可靠性。基于人工智能的信号处理通过复杂的算法(包括神经网络和深度学习模型)应对这些挑战,这些算法能够滤除杂波、区分信号与噪声,并高精度地分类目标(Monzon Baeza等人,2025)。在实践中,这意味着能更快、更准确地探测到来袭的抛射体、飞机、无人载具或隐藏目标,而这些目标原本可能规避传统雷达。一项显著进展是人工智能增强雷达图像分辨率和分类的能力。通过在大量数据集上进行训练,卷积神经网络(CNN)能够辨别运动目标的形状、速度和意图,即使在恶劣天气或电子战场景下也是如此(Zhao等人,2023)。这些人工智能模型已被纳入合成孔径雷达(SAR)和探地雷达(GPR)等雷达平台,实现了穿透云层、植被和地下层的卓越目标识别能力(Li等人,2021)。

此外,由人工智能驱动的自适应雷达系统能够根据环境变化或战术目标动态修改操作参数——例如频率、脉冲重复间隔、波束方向和波形。特别是强化学习,使雷达能够通过持续反馈"学习"最优设置,进行实时调整以对抗对手使用的干扰和欺骗技术(Chen等人,2023)。这些智能系统还通过利用历史和实时输入预测目标轨迹和机动模式来预判威胁行为,从而改进先发制人的响应机制(Zhang & Xu, 2022)。在以电子对抗措施(ECM)和电磁脉冲(EMP)威胁为特征的战场条件下,注入人工智能的雷达架构提供了增强的生存能力。通过将人工智能与认知雷达概念相结合,系统能够感知环境线索、评估信号衰减,并执行规避性的跳频或低拦截概率(LPI)战术,从而保持通信完整性(Ahmed等人,2021)。这种主动适应性对于在对抗性环境中进行联合和多国作战时维持持续作战能力至关重要。此外,在网络中心战范式中,支持人工智能的雷达不仅作为传感器,还作为分布式网络中的数据节点。通过与其他传感器(光电、红外、声纳)进行智能融合,雷达产生的数据可以在跨域范围内进行情境化和关联分析,提高决策优势(Gonzalez等人,2022)。这种集成的数据共享(通常由基于人工智能的边缘计算促进)支持更快、更可靠的指挥与控制(C2)周期。因此,人工智能驱动的基于雷达的数据传输为军事传感和通信框架提供了变革性的增强,实现了主动威胁检测、自适应响应以及与人工智能驱动的战术网络的无缝集成。

1.4 无人机辅助中继系统

无人机(UAV)已成为现代军事行动中战术灵活性和态势掌控的关键赋能者。除了在监视、侦察和目标定位方面的传统作用外,无人机现在在扩展和加强通信网络方面发挥着关键作用,尤其是在动态和通信被拒止的环境中。当配备人工智能时,无人机辅助中继系统提供了一种有韧性、自适应和智能的替代方案,以替代静态或易受攻击的地面通信基础设施。在敌对环境或大规模机动期间,传统通信基础设施可能被摧毁、降级或根本不存在。人工智能驱动的无人机通过自主建立机载中继网络来缓解这种风险,该网络恢复或扩展分散单位与指挥中心之间的通信覆盖(Abohashish等人,2023)。这些空中中继动态形成多跳连接,适应地形拓扑,并实时响应敌方干扰,即使在激烈对抗性的作战区域也能确保任务连续性。

无人机的实时定位和轨迹优化通过强化学习和群体智能算法得以实现。这些技术使无人机能够自主探索最优中继配置、平衡功耗并保持视距(LoS)通信,同时避免被探测或拦截(Chen等人,2023)。例如,Q学习算法使无人机能够根据环境反馈学习最优移动模式,从而以最少的能量消耗实现高效覆盖(Abohashish等人,2023)。多无人机之间的协同是人工智能展现显著效用的另一个领域。由人工智能驱动的多智能体系统(MAS)促进了基于群体的操作,其中单个无人机作为协作智能体共享信息并协同管理网络任务。这种去中心化的控制结构增强了韧性,允许网络在节点丢失、干扰或作战目标变化时重新配置自身(Ahmed等人,2021)。这种自愈合和自组织网络对于在战场压力下保持高可用性和低延迟至关重要。

此外,人工智能实现了无人机网络中的智能频谱管理。随着射频(RF)环境日益拥挤,配备人工智能的无人机可以自主扫描频段、检测信道干扰,并使用认知无线电技术分配频率(Li等人,2021)。这确保了最佳的带宽利用率,同时最小化了干扰和拦截的风险。另一个战略应用在于人工智能辅助的安全和访问控制。无人机网络容易受到欺骗和信号劫持,特别是在敌方电子战能力强大的环境中。人工智能通过持续监控无人机遥测数据、检测异常并实时隔离受感染节点来增强网络防御(军事知识库,n.d.-b)。结合动态加密和基于区块链的身份验证协议,人工智能为通过无人机系统中继的数据提供了加固的保护层。

人工智能还支持无人机的预测性维护和飞行路径规划。通过分析操作数据,机器学习模型可以预测机械故障、优化维护计划并延长无人机机队的任务持续时间。在后勤和供应链角色中,配备人工智能的无人机自主导航复杂地形,精确投送有效载荷或恢复通信(Gonzalez等人,2022)。在合成兵种和联盟行动中,互操作性至关重要。人工智能通过标准化的数据转换和协议中介,促进了无人机中继系统与有人平台、地面车辆和指挥所的集成。这些能力与联合全域指挥与控制(JADC2)的原则相一致,其中人工智能增强的无人机充当不同节点之间的重要通信桥梁(维基百科,n.d.-a)。

1.5 与新兴技术的集成

当人工智能(AI)与其他变革性技术集成时,其在战术通信中的作用被显著放大。这些协同效应通过提供增强的安全性、实时响应能力和有韧性的决策框架,扩展了军事网络的作战能力。人工智能与物联网(IoT)、区块链和增强现实(AR)等技术的融合标志着防御通信基础设施的一个关键性演变。

1.5.1 物联网(IoT)

物联网设备在军事环境中的激增——包括地面传感器、无人载具、可穿戴设备和智能基础设施——创造了大量、分散的实时数据源。人工智能在协调和分析这些数据流以增强态势感知和作战效能方面发挥着核心作用。机器学习模型可以从传感器数据中检测模式和异常,从而预测敌对活动、设备故障或地形条件的变化(Xu等人,2022)。例如,在战斗场景中,人工智能驱动的系统可以综合来自战场可穿戴设备、无人机反馈和生物特征监测器的输入,以评估士兵健康状况、敌方移动和环境危险,从而实现及时的命令决策(Yassine等人,2019)。深度学习架构,如长短期记忆(LSTM)网络,在解读来自物联网设备的序列数据方面特别有效,为后勤和任务规划提供了预测分析能力(Singh等人,2021)。此外,人工智能驱动的边缘计算允许在数据源处或附近进行数据处理,这减少了延迟和带宽消耗——在通信被拒止或降级的环境中这是关键优势(Zhang等人,2023)。这种去中心化的方法确保了关键任务决策可以自主且即时地做出,而无需依赖集中式数据中心。

1.5.2 区块链

将区块链技术集成到人工智能增强的战术网络中解决了长期存在的网络安全问题。区块链提供了一个不可变的、去中心化的账本系统,确保分布式系统中的数据来源和透明度(Conti等人,2018)。通过将区块链与人工智能结合,防御通信系统同时获得了鲁棒性和智能性。例如,人工智能算法可以监控区块链记录中的异常交易或访问尝试,触发自动响应,如身份验证或访问拒绝(Dorri等人,2019)。在军事后勤中,这种集成确保了命令订单、供应链和系统日志的真实性,降低了内部威胁和网络破坏的风险。此外,区块链可以管理战术环境中设备和人员的安全数字身份。人工智能系统可以根据上下文数据动态验证访问权限、检测行为异常并执行自适应认证策略(Singh等人,2021)。这种协同效应加强了现代防御架构日益青睐的零信任安全模型。

1.5.3 增强现实(AR)

由人工智能驱动的增强现实(AR)能够向作战人员提供实时的、上下文敏感的信息叠加,显著提高作战意识和认知表现。通过集成传感器数据、卫星图像和指挥输入,人工智能使AR系统能够通过智能面罩或平视显示器将关键任务洞察直接呈现在士兵的视野中(Tang等人,2020)。人工智能增强的AR系统可以识别地形特征、高亮显示敌方位置,并根据实时数据流和预测算法指示移动通道。自然语言处理(NLP)和计算机视觉模型支持直观的交互,允许作战人员在高压力环境中通过手势或语音命令控制界面(Javidi等人,2021)。在训练环境中,由人工智能支持的AR可以模拟复杂的战斗场景,其动态对抗行为基于真实世界的冲突数据建模。这有助于更有效的准备和更快地适应战场条件。

1.6 挑战与考量

虽然人工智能集成带来了显著好处,但其在战术通信中的实施伴随着重大的技术、伦理和战略挑战。理解和应对这些挑战对于在防御环境中负责任且有效地部署人工智能至关重要。

1.6.1 对抗性威胁

人工智能模型,特别是那些基于机器学习和深度学习的模型,容易受到对抗性攻击——即旨在欺骗系统的对输入数据的故意操纵。在战术环境中,这种欺骗可能导致威胁的错误识别、资源的错误分配或任务失败(Monzon Baeza等人,2025)。对抗样本涉及对传感器输入或图像数据的细微改变,可能导致人工智能系统错误分类目标或完全忽略敌对实体(Goodfellow等人,2015)。为了应对这一点,防御机构必须开发强大的人工智能模型,能够检测被篡改的数据,并针对新的攻击向量持续进行再训练(Papernot等人,2018)。联邦学习和对抗性训练是在作战环境中增强人工智能模型韧性的有前景的方法(Liu等人,2023)。

1.6.2 伦理关切

在军事背景下将决策权委托给人工智能系统引发了深刻的伦理问题。当涉及人工智能时,诸如自主瞄准中的问责、武力相称性以及遵守国际人道法等问题变得日益复杂(Crootof, 2015)。例如,如果一架人工智能驱动的自主无人机错误识别了一个民用目标,确定责任——在于操作员、程序员还是制造商——在法律和道德上仍然模糊不清(《金融时报》,2025)。致命性自主武器系统(LAWS)的部署引发了全球辩论,许多人呼吁制定具有约束力的国际法规以确保有意义的"人类控制"(Scharre, 2018)。因此,战术通信中的人工智能必须受到透明政策、伦理监督和优先考虑人类在生死决策中判断力的约束。可解释人工智能(XAI)方法正日益发展,以确保军事人员能够实时理解、审核和质疑人工智能的决策(Gunning等人,2019)。

1.6.3 互操作性

在联合行动中成功部署人工智能增强的战术通信系统取决于其跨不同平台和标准进行互操作的能力。由于盟军之间在通信协议、数据格式和网络安全标准方面存在差异,互操作性挑战随之产生(维基百科,n.d.-a)。人工智能可以通过动态翻译协议和跨系统规范化数据来提供帮助。然而,实现真正的互操作性需要协调的标准制定、共享的本体论和开放的接口(Lemay等人,2022)。诸如北约的"联邦任务网络"(FMN)和美国国防部的"联合全域指挥与控制"(JADC2)等倡议强调需要能够与现有基础设施无缝集成,同时保持安全性和可扩展性的人工智能系统。此外,各国关于在战争中使用人工智能的伦理政策差异可能阻碍联盟努力,这凸显了共享条令和多边协议的重要性。

2. 文献综述

人工智能在军事通信系统中的集成已被广泛研究,被视为提升战略和战术能力的变革性力量。根据Monzon Baeza等人(2025)的研究,人工智能通过实现网络的动态重构、智能数据路由和实时自主决策,正在从根本上重塑战术通信的架构。他们的全面综述将现有的人工智能应用分类为信号处理、频谱管理和威胁检测,为理解人工智能如何支持关键任务通信提供了基础。同样,军事知识库(n.d.-a)探讨了人工智能如何支持来自多域传感器的数据融合,从而促进增强的态势感知。他们的工作强调了人工智能算法与物联网(IoT)设备在优化信息处理方面的协同作用,这对前线作战至关重要。这些研究共同表明,人工智能的适应性使其能够比传统系统更有效地应对复杂和敌对的环境。

人工智能在雷达系统中的应用是文献中另一个反复出现的主题。Monzon Baeza等人(2025)强调了人工智能驱动的雷达如何在信号干扰或降级的条件下处理大量原始信号数据以提取有意义的模式。通过利用深度学习和模式识别,这些系统即使在杂乱或动态的作战区域也能提供准确的目标识别和跟踪。Abohashish等人(2023)通过将人工智能与无人机辅助雷达中继系统集成进一步阐述了这一点。他们的工作展示了使用强化学习来优化无人机位置以实现可靠的雷达数据传输。该研究在信号质量和能源效率两方面都展示了量化的改进,为在通信被拒止区域部署配备雷达的无人机提供了实用的路线图。

将无人机部署为移动通信中继已成为克服固定基础设施局限性的重要策略。Abohashish等人(2023)提出了一个强化学习框架,使无人机能够根据环境和作战变量自主重新定位。该研究在模拟的5G网络上测试了这一系统,证明了其在吞吐量和信号稳定性方面的显著增益。此外,Monzon Baeza等人(2025)讨论了使用人工智能实现无人机之间的多智能体协同,这对于在大型行动中保持网络连续性至关重要。这种由人工智能驱动的决策模型实现的协作方法,即使在对抗性干扰或基于地形的信号阻塞期间也能确保稳健的通信。这些见解凸显了人工智能增强的无人机中继网络在现代战争中的作战意义。

人工智能在网络安全中的应用构成了另一个核心研究领域。军事知识库(n.d.-b)深入探讨了人工智能如何通过持续监控异常、执行对抗措施和管理动态加密协议来保护战术网络。他们的研究认为,人工智能不仅对威胁检测至关重要,而且对自动威胁响应也至关重要,尤其是在零信任和敌对环境中。与此相辅相成的是,Monzon Baeza等人(2025)提出了对对抗性人工智能的担忧——即设计恶意输入来欺骗机器学习系统。他们主张开发能够抵抗此类攻击的鲁棒人工智能模型。这些观点共同揭示了人工智能在加强网络安全和减轻人工智能自身固有脆弱性方面的双重作用。

人工智能通过实现半自主或全自主作战来减轻军事人员认知和后勤负担的潜力已有充分记载。根据《金融时报》(2025)的观点,战场人工智能系统可以在压缩的时间框架内执行决策支持功能,使指挥官能够更快、更果断地行动。然而,文章也触及了伦理困境,例如致命性自主武器系统(LAWS)中的问责问题,将讨论推向了技术可行性之外的军事伦理领域。维基百科关于“联合全域指挥与控制”(JADC2)的条目(n.d.-a)为这场讨论增添了系统性维度。JADC2将人工智能集成到一个多军种通信框架中,该框架连接了跨空、陆、海、天和网络域的传感器、射手和指挥官。人工智能在这里被定位为实现这种无缝跨域整合的统一要素,这对未来的作战行动至关重要。

物联网(IoT)、区块链和增强现实等新兴技术正日益与人工智能结合探索,以构建有韧性、去中心化和用户友好的通信基础设施。军事知识库(n.d.-a)指出,物联网设备在与人工智能结合时,可以在实时战场条件下自动化维护计划、检测组件故障并优先处理数据流量。同一来源讨论的区块链为敏感数据提供了不可变的记录保存,而人工智能通过实现交易的自动验证和异常检测来增强其效用。同样,集成人工智能的增强现实系统因其能够实时呈现战场情报叠加而受到强调,使士兵能够与数字信息交互,而无需将注意力从物理环境移开。

尽管人工智能驱动的通信系统潜力巨大,但一些研究告诫不要在没有适当保障措施的情况下过度依赖。诸如将生死决策权委托给算法(《金融时报》,2025)等伦理问题,以及像人工智能可解释性和互操作性(维基百科,n.d.-a)等技术挑战仍然悬而未决。Monzon Baeza等人(2025)强调需要能够解释其决策过程的透明人工智能系统,这对于军事指挥结构内的问责制和信任至关重要。此外,在多样化的人工智能系统之间实现互操作性——特别是在联合或联盟行动中——需要标准化的框架,而这些框架仍处于发展阶段。

3. 综合评述与研究缺口

现有文献为理解人工智能如何通过改进信号处理、自主中继系统和安全数据处理来增强战术通信奠定了坚实基础。然而,当前大多数研究要么侧重于特定技术(例如无人机或雷达),要么关注泛化的系统,而未将其整合到一个整体的作战条令中。此外,大多数研究依赖于模拟或受控环境,缺乏来自现役军事演习或实地部署的实证验证。以下领域需要进一步研究:

• 人工智能驱动的通信网络在真实世界条件下的作战测试。

• 跨盟国防御系统的人工智能互操作性框架。

• 通信战中自主决策的伦理和法律标准。

• 量子计算的集成,以提升战术背景下的人工智能处理能力。

4. 未来展望

人工智能在战术通信中的发展轨迹指向日益自主和具有韧性的网络。未来的发展可能包括能够适应中断的自愈网络、能够进行复杂决策的更精密人工智能算法,以及与其他先进技术的更深度集成。军事、学术界和工业界利益相关者之间的持续研究与合作,对于应对挑战和充分发挥人工智能驱动战术通信的潜力至关重要。此外,量子计算和机器学习的进步可能会进一步增强人工智能系统的能力,实现更快的数据处理和更准确的预测分析。随着这些技术的成熟,将其集成到军事通信网络中将对于在战场上保持战略优势至关重要。

5. 结论

将人工智能集成到战术通信与网络中,为现代军事行动带来了变革性潜力。通过增强态势感知、自动化决策制定和加固安全协议,人工智能驱动的系统在复杂动态的战场环境中提供了前所未有的优势。基于雷达的数据传输、无人机辅助中继系统,以及人工智能与物联网、区块链和增强现实等新兴技术的融合,共同为未来的防御通信网络构建了一个稳健的框架。然而,这些进步并非没有挑战。对抗性威胁、关于自主武器的伦理困境以及多国部队间的互操作性问题仍然是重大障碍。通过研究、政策制定和国际合作来应对这些挑战,对于最大化人工智能在防御领域的潜力,同时确保作战安全、合法合规和伦理问责至关重要。随着军事技术的持续演进,人工智能在战术通信中的作用将变得日益不可或缺,塑造未来战争与防御战略的形态。

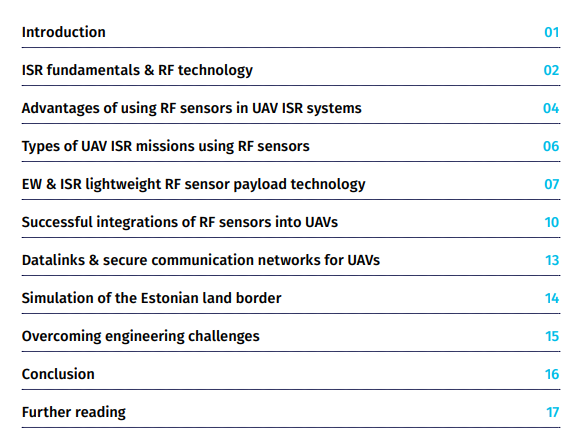

无人机(UAV)的种类从小型四旋翼飞行器到可执行广泛任务的高空长航时(HALE)系统不等。由于无人机具有高度可配置性,军队、边境安全机构和警方需要配备合适的传感器组合,以满足在白天、夜间及恶劣天气条件下执行各种不同任务的需求。

这意味着无人机上的载荷空间十分宝贵,不同传感器需要竞争有限的安装位置。传统上,视频和热成像相机一直是比其他类型载荷(例如用于信号情报(SIGINT)和电子战(EW)任务的射频传感器)更受欢迎的选择。然而,由于现代对无线技术的依赖,频谱监测和对感兴趣信号的定位正日益成为增强ISR能力的关键。为实现这一目标,需要新一代轻量化、高性能的电子战/ISR传感器用于无人机载荷集成,以匹配陆基射频传感器的电磁频谱作战(EMSO)能力。

“战区威慑能够扰乱大国对手的思维并打乱其计划……最终,针对其他大国实施战区威慑是美国应接纳的新核心概念”(美海军上将斯塔夫里迪斯,《Proceedings》杂志2021年7月刊,第25页)。

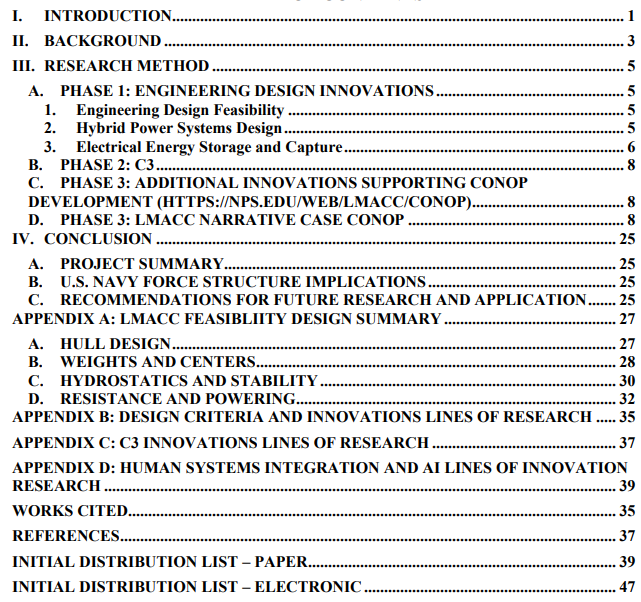

美军认为当前的海军兵力结构无法满足这一新概念的需求。本研究项目介绍了引入一种小型舰艇级别——“低人员配置自动化作战能力”(LMACC)的分析结果,该舰艇是始于2019财年的一项海军研究项目的概念设计产物。现在需要回答的问题包括:推进该设计,并将其作战概念纳入所需的作战领域(水雷战(MIW)、反水雷措施(MCM)、远征前进基地作战(EABO)、海军陆战队滨海团(MLR)支援以及水下战(USW)的轻型后勤保障)。所有这些都需在为支队作战增强的攻防武器能力范围内实现。本研究探讨了必要的设计、作战与创新。

当前的海军兵力结构成本高昂且不可持续,需要大量人员,后勤保障体系庞大,并且数量不足,无法提供持续且显著的威慑。已有许多文章探讨混合舰队的概念(《Naval Engineers Journal》2023年3月刊)。全舰员配置或全自主运行似乎是目前考虑构建混合舰队的唯二选择。要打造完全无人的战舰并将其整合到现有的有人舰队及即将到来的无人平台中,必须解决许多具体需求。LMACC被设想为迈向混合舰队概念的一个演进且必要步骤。本研究项目提供了引入该小型战舰级别的概念性成果。本研究是对2019年初始项目的进一步深化。最初考虑了一个多准则模型,但设计是首要的,表明此类舰艇级别是可行的。本研究的成果对目前正在进行的2024年项目至关重要,旨在回答进一步的分析问题。

美国海军正处于一个尚未完全实现的时期,只是在系统和作战概念方面已取得进展。尚不清楚全自主战舰的角色在近期(10年内)是否能够承担重要的威慑和特定任务作战。许多基础性问题和创新必须得到关注。LMACC研究始于2019年,基于首席研究员在参与国防高级研究计划局(DARPA)和海军研究办公室(ONR)的“海猎人”(Sea Hunter)中型无人艇项目中所获得的经验。“海猎人”取得了许多成功,尤其是在内部自动化系统方面。它能够成功启航并进行跨洋航行,遵守航行规则并维持其动力装置运行。这些自动化能力是LMACC能够实现低人员配置的核心。此外,人类认知能力与自主性相结合的必要性也已得到证实。今年的海军研究项目(NRP)首先探讨了对“人机协作”(Gallup等人,2023)的需求。为实现LMACC的作战概念,描述并已启动了一系列创新工作线。今年的报告在CONOPs的框架内概述了这些创新。报告从新的通信路径和技术(摆脱对卫星通信的依赖)、人机协作、创建由支队(6艘LMACC和6艘中型无人水面艇(MUSV))共享的5G云、被动传感、电子战、轻型后勤支援以及欺骗技术等方面阐述了这些工作线。其中部分内容将保留在机密文件中。此外,已向海军能源作战执行官(OE)提交了一份提案,概述了在工程和设计中采用新方法的能源与效率新概念。先前的工作已确定了这些舰艇的建造成本,使其非常经济。该概念旨在创建一档经济实惠的小型战舰,作为威慑力量,支援区域盟友和美国海军陆战队(USMC),而大型主力舰艇继续执行广域大洋威慑、航母打击群和两栖作战任务。作为研究的一部分,创建了一个网站,提供额外的简报和详细信息(Gallup 2023)。

在先前LMACC项目以定性和分析性质为主的学术研究基础上,当前项目的工作通过CONOPs具有高度应用性,并包含几个不同的阶段。在每个阶段,项目都采用合理的技术和运用模式,这些模式源自美国海军陆战队(USMC)和美国海军(USN)为印太地区制定的当前战术发展,并可转移到全球其他地区和需求。

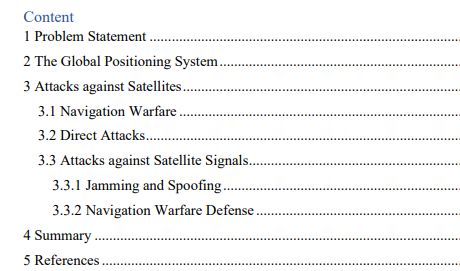

本工作文件简要介绍了导航战,即针对导航卫星(如作为主导全球导航卫星系统(GNSS)网络的美国全球定位系统(GPS))的定位、导航与授时(PNT)的攻击方法。定位与导航对于汽车、船舶和飞机中的导航员至关重要。例如,GPS的授时为股票交易提供有效时间戳,为电网提供可靠的实时数据,为智能手机的IT系统和蜂窝网络提供同步。对于军方而言,GPS对于精确制导武器等至关重要;在外层空间,卫星星座的发射、定轨和控制也需要它。与此同时,其他GNSS系统也已投入使用,例如伽利略(欧洲)、北斗(中国)和全球导航卫星系统格洛纳斯(俄罗斯)。

由于针对GPS的干扰和欺骗攻击日益增多,人们对过度依赖GPS的担忧与日俱增。干扰是指故意使用电磁能量来阻断GPS信号,而GPS欺骗则是使用虚假信号发送错误的定位和/或授时信息。GPS干扰和欺骗主要在区域冲突中实施。乌克兰战争和加沙战争已显著恶化了这一状况。GPS干扰会影响许多系统,例如船舶的自动识别系统(AIS),这可能导致船舶碰撞和事故。民用航空航班也受到GPS干扰和欺骗的严重影响。自2023年9月以来,观察到GPS欺骗事件增加了500%,到2024年8月,每天约有1500架次航班遭受欺骗。从2024年7月15日到8月15日,共有41,000架次航班因军事活动的附带效应而遭遇欺骗。这通过影响飞机着陆阶段对民用航空构成严重风险,甚至在校正GPS信号恢复后,一些飞机系统可能仍在处理错误数据(GPS污染)。一个关键发现是,目前无法将GPS接收器与其他飞机系统隔离。

针对干扰和欺骗的导航战防御旨在消除干扰产生的电磁噪声和欺骗产生的虚假信号。主要方法包括加密(允许接收器选择正确信号)和更强的GPS信号。新一代的GPS IIIF卫星将增强针对网络攻击和辐射的防护能力。进一步的措施旨在现代化或替换GPS,例如自适应天线阵列、窄带频率滤波器以及与可提供额外PNT信息的惯性传感器的集成。此外,可以利用来自其他GNSS系统(多GNSS)和其他传感器或设备(多PNT)的附加信号。作为GPS的替代方案,美军正在开发量子导航芯片。基于星链(Starlink)、太空帆(Spacesail)和一网(Oneweb)的卫星互联网的扩展将使互联网更容易受到干扰和欺骗。目前仅限于GPS系统的导航战问题届时也将与其他领域相关。尽管导航战防御的研发工作正在进行中,但干扰和欺骗的增多和广泛使用表明需要更多的防御技术。

美国空军(USAF)面临着持续的飞行员短缺问题。美空军教育与训练司令部(AF-AETC)副司令克拉克·奎因少将(Maj. Gen. Clark Quinn)指出,2023年存在2000名飞行员的缺口,民用训练职位约有30-40%空缺。各种项目,包括“下一代飞行员训练”(PTN)、“初始飞行员训练”(IPT)和“大学飞行员训练”(UPT),旨在通过使用虚拟现实(VR)头盔进行低成本沉浸式训练来提高飞行员训练吞吐量。然而,它们受到聚散-调节冲突(VAC)、延迟和滞后的限制,这些因素在长时间使用时会诱发受训者的晕动症。至少有三个美国空军一级司令部(DAF MAJCOMs)——空运司令部(AMC)、空战司令部(ACC)和空军特种作战司令部(AFSOC)——需要替代解决方案来支持超过一小时的训练课程。为了克服这些限制,Brelyon公司开发了“超现实”(UR)显示技术,这是一种无头盔虚拟训练飞行模拟器。其以人类视觉为中心的设计——通过“双眼单视界”(horopter)概念实现,以最佳方式融合双眼和单眼深度感知——生成了符合桌面训练所需规格的沉浸式视觉体验:122英寸真实深度、曲率焦点平面(跨度1.5米至2.5米)、110度视野和4K分辨率,所有这些都通过一个30英寸的孔径实现。这种架构使受训者的眼睛能够物理聚焦到正确的深度,避免眼疲劳,实现高效的交互时间,并最终提高训练吞吐量。通过商业和美国空军研究进行的初步研究表明,UR有效解决了与传统VR头盔相关的性能顾虑,为长时间训练课程提供了视觉工效学上的沉浸感,同时保持了成本效益。在此,我们描述UR的基本光学原理和规格,作为为美国空军及其他军种实现普遍可扩展的无头盔沉浸感的一条路径。

飞行员训练需求与重要性

美国空军(USAF)一直在应对严重且持续的飞行员短缺问题,这威胁着其战备状态(Beebe, 2024; Cohen, 2023; Mitchell, 2023)。仅在2024年,估计短缺约2000名飞行员(Larson, 2025),其中大约一半是战斗机飞行员。这一缺口不仅影响空军执行任务的能力,也增加了现役飞行员的工作负担,存在导致过劳和整体效能下降的风险。这一短缺由多种因素驱动,包括高退休率、教练机短缺、机队规模缩小/老化以及民用领域更具吸引力的机会(Ceder, 2025)。解决这一短缺是空军教育与训练司令部(AETC)及其他一级司令部的首要任务。为了帮助缓解飞行员短缺,美国空军越来越多地转向基于模拟的训练,将其作为一种可扩展且高效的解决方案。先进的飞行模拟器允许同时训练更多飞行员,并减少昂贵的实机训练时长。通过扩大沉浸式模拟器的使用,空军旨在加速合格飞行员的培养,并确保受训者准备更充分。

替代解决方案

例如,VR头盔是飞行员培训项目中进行评估的模拟训练技术。现代化的“大学飞行员训练”(UPT)和“下一代飞行员训练”(PTN)项目使受训者能够记录模拟器时长和实际飞行时间,以改善训练进程(Tadjdeh, 2020; Pawlyk, 2024)。模拟训练具有多重好处,包括安全演练复杂或危险场景、减少飞机磨损,以及(理想情况下)通过更频繁、易获取的课程提高训练吞吐量。然而,尽管VR头盔作为解决方案前景广阔,但其广泛使用受到晕动症的阻碍,症状包括恶心、头晕、眼疲劳或疲劳以及定向障碍,最终降低训练效果。这通常影响多达约80%的头盔用户,并且排除了有效训练所需的长时间交互(超过一小时)。此外,传统VR头盔难以提供高级飞行训练所需的深度感知和视觉精度。狭窄的视野、有限的分辨率以及缺乏逼真的焦点提示会阻碍受训者准确判断距离和空间关系的能力——这是安全有效驾驶的关键技能。因此,VR头盔尚未在训练吞吐量或受训者表现方面带来预期的改善。这些工效学和感知上的缺陷促使美国空军及其他军种寻求能够同时提供沉浸式真实感和长期舒适性的替代解决方案。

其原因在于头盔的技术限制,例如聚散-调节冲突(VAC)、延迟和视觉滞后。值得注意的是,VAC是VR头盔设计中的一个重大挑战,当大脑接收到关于聚散(眼睛向内或向外旋转以注视物体)和调节(眼睛的聚焦机制以产生清晰图像)的不匹配视觉线索时就会出现。在目前大多数VR系统中,立体显示器通过向每只眼睛呈现略有不同的图像来创造深度感,这促使眼睛像在现实世界中一样会聚。然而,VR头盔中的透镜通常将眼睛聚焦在固定距离,通常在一到两米之间,而不管虚拟物体看起来位于何处。这意味着,虽然眼睛的聚散会根据感知到的深度进行调整,但调节系统保持固定,导致这两个自然视觉过程之间发生冲突。因此,探索一种完全不同的光学架构是值得的。

Brelyon超现实(UR)技术

Brelyon的“超现实”(UR)显示技术为飞行模拟训练提供了一种替代范式(图1)。与传统的VR头盔不同,UR采用无头盔的超宽显示屏,模拟人类视觉,并最佳地支持双眼和单眼深度感知。它生成一个沉浸式视场(122英寸虚拟图像尺寸,110度视野(FoV),4K分辨率),并避免了VR头盔典型的 discomfort 和眼疲劳。该技术方法使受训者能够物理聚焦到正确的深度(2.5米),减少疲劳并增加交互时间,最终提高训练吞吐量。UR克服了传统VR的局限性,并提供了一种普遍可扩展的、符合工效学的解决方案。在此,描述UR技术的设计原理,特别是它们如何适用于飞行模拟训练平台的舒适沉浸感,并提供初步的用户评估,比较UR与其他解决方案。

图1. Brelyon超现实(UR)飞行模拟平台。 请注意屏幕上的内容清晰对焦,而硬件本身(例如周围外壳)则略微模糊。这表明图像在光学上比孔径更深,因为相机需要聚焦到更远的位置才能清晰捕捉它。

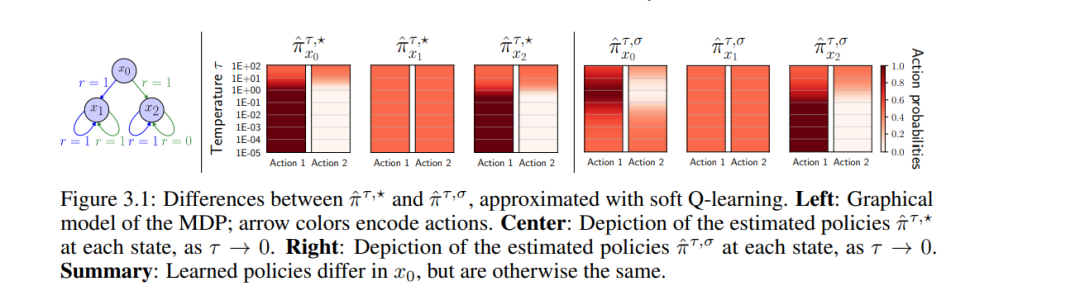

在寻找最优策略的过程中,强化学习(RL)方法通常除关注期望回报之外,很少顾及已学习策略的其他性质。因此,即便训练成功,也难以刻画将被学得的是哪些策略以及它们将如何行动。本文提出了一个用于策略优化的理论框架,通过熵正则化温度趋零与一种温度解耦手法,保证收敛到某个特定的最优策略。我们的做法在正则化温度趋于零时,实现一个可解释且保持多样性的最优策略,并确保由策略派生的对象——价值函数与回报分布——也随之收敛。在该方法的一个具体实例中,得到的策略将以均匀概率对所有最优动作进行采样。借助所提出的温度解耦手法,我们进一步给出一种算法,能够以任意精度估计与其可解释、保持多样性的最优策略相对应的回报分布。

科学知识的构建、阐释与验证,

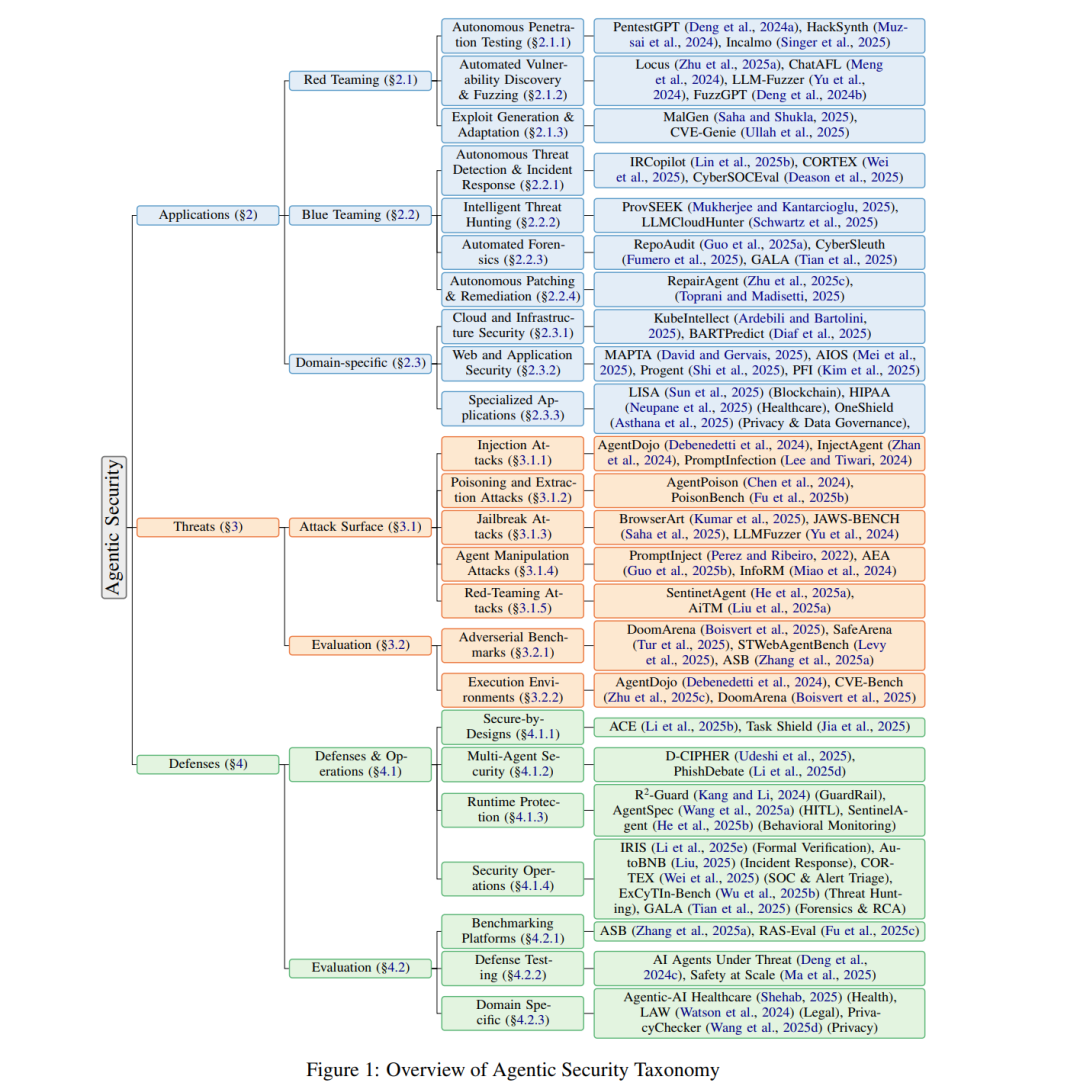

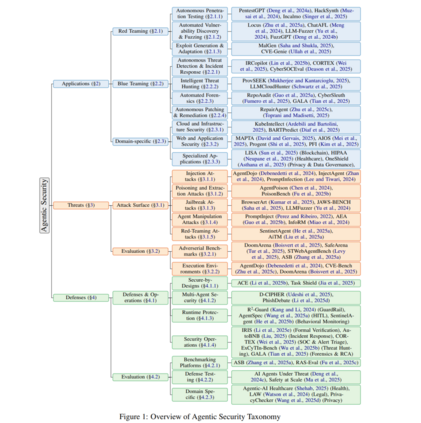

从被动式 LLM 向自主式 LLM-智能体的快速跃迁,标志着网络安全领域的新范式。尽管这些智能体既可作为进攻与防御行动的强大工具,但正是这种智能体语境引入了一类新的内生安全风险。本文提出首个关于智能体安全版图的全景式综述,并围绕三个相互依存的支柱——应用、威胁与防御——对该领域加以结构化梳理。我们对 150 余篇论文给出全面的分类体系,解释智能体如何被使用、其所具有的脆弱性,以及为保护它们而设计的防御措施。通过细致的跨维度分析,我们既展示了智能体架构的新兴趋势,也揭示了在模型与模态覆盖方面的关键研究空白。

1 引言

自大型语言模型(LLMs)问世以来,它们已被应用于网络安全领域(Xu 等,2025a;Wang 等,2024;Deng 等,2024a)。研究范式正从被动式 LLM 转向自主式 LLM-智能体(Yao 等,2023;Shinn 等,2023;Schick 等,2023),这使模型的能力显著增强:它们不仅能描述解决方案,还能执行该方案。 定义:LLM 智能体

我们将 LLM 智能体定义为:其核心决策模块为 LLM,能够进行规划,调用工具/API,并在外部环境中采取行动;同时观察反馈并据此调整后续动作。它维护状态(短/长时记忆或知识库),并可能包含显式的自我反思/自验证与治理层,以满足任务目标与安全约束。 这种新获得的“能动性”使 LLM-智能体在安全谱系上展现出惊人的能力(Shen 等,2025;Zhu 等,2025b;Lin 等,2025b)。然而,多项研究表明,仅仅将 LLM 包装进智能体框架这一行为,就会显著增加其脆弱性(Saha 等,2025;Kumar 等,2025;Chiang 等,2025)。对此,越来越多的研究着手提出对策以加固这些系统(Debenedetti 等,2025;Udeshi 等,2025)。 智能体安全研究的快速发展——仅 2024–2025 年间就有 150 余篇论文——造成了缺乏系统综合的碎片化格局。现有综述虽分别在安全威胁(Deng 等,2024c)、可信性(Yu 等,2025)、企业治理(Raza 等,2025)与核心 LLM 安全(Ma 等,2025)等具体方面提供了有价值的洞见,但如表 1 所示,它们未能呈现全景图。这种碎片化使实践者与研究者缺乏一个统一框架来理解智能体的能力、脆弱性与防御之间如何相互关联。 在本文中,我们提出首个关于智能体安全版图的全景式综述,并围绕安全研究者最关心的三个问题加以结构化:**“智能体能为我的安全做什么?”(应用),“它们会如何被攻击?”(威胁),以及“我如何阻止它们?”(防御)。**为此,我们定义了三大分类支柱: * 应用(§2):在下游网络安全任务中使用 LLM-智能体,包括红队(自主式漏洞发现)、蓝队(威胁防御)与特定领域安全(云、Web 等)。 * 威胁(§3):智能体系统所固有、可被攻击者利用的安全脆弱性。 * 防御(§4):用于抵御上述威胁、加固智能体系统的技术与对策。

通过独特地贯通这三大支柱,我们的综述给出了当前技术全貌,将分散的研究工作整合为可执行的知识体系。本文的贡献包括三点: * 全景式回顾:基于三支柱分类,对智能体安全进行深入综述,如图 1 所示。 * 聚焦应用:详尽梳理安全团队实际如何使用智能体——覆盖进攻、 防御与特定领域任务,这是既往综述较少触及的方面。 * 跨维度分析:对 150 余篇论文进行分析以识别关键趋势与重要缺口——例如:从单体到规划-执行器与多智能体架构的迁移;研究几乎集中于单一商业 LLM(GPT);威胁与模态覆盖不均(RAG 污染防御不足、图像相关工作稀少);以及基准碎片化等。

关于人工智能在大数据处理中的应用及人工智能在作战系统中的应用进行了初步热烈讨论和广泛推测之后,本文为关于人工智能在军事行动中的辩论提供了一些亟需的具体内容。文章指出了在军事行动的作战规划过程中可以应用人工智能的若干环节,这些应用可能对从作战层级到战术层级的军事应用产生实际影响。本文是塞尔维亚武装部队项目“21世纪初以来现代军事行动的理论与实践”(项目编号:ŠNO/DH/1/24-26)的一部分。

关键词:人工智能,作战规划,军事行动,应用,可能性

1. 引言

20世纪末和21世纪的冲突预示了新一代战争的出现,并影响了在军事行动中运用战斗和非战斗部队(单位)的新概念的形成。在近期的冲突中,可以区分出两个非常重要的部分。第一部分涉及作战区域(战场)的可视化,第二部分指出了在战斗行动中不可或缺地使用机器人作战系统。第一部分对改进作战规划和做出恰当决策的过程贡献最大,第二部分则对改进军事单位的运用战术贡献最大。作战区域的实时可视化(战场情报准备和战斗行动期间作战系统部署的数据)以及机器人作战系统的使用,开始依赖(运用)人工智能。这正在塑造关于军事行动中机器人技术、自动情报处理、自主系统和人工智能的话语。

2. 人工智能

21世纪的人工智能已成为不可或缺的工具,它帮助个人、决策者和公司在更短时间内获取特定信息并加速决策过程。21世纪的大多数理论家认为,人工智能代表了复制人类任务的机器或机器人(系统),但要真正评估人工智能在战争领域或人类社会中的影响,应该更具体些。人工智能系统可以将人们从常规工作中解放出来(例如,分析某些文本以收集一些数据等),并增强人们的创造能力。人工智能可以在人类活动的大多数领域提供帮助,从执行搜索大量数据的常规任务到帮助科学家做出新的科学发现。然而,人工智能也可能被社会中的某些破坏性力量利用,以破坏社会的凝聚力和社会关系,并且可能破坏公共安全或国际安全。因此,有必要对人工智能的运行持批判态度,以便在尊重伦理规范的同时提高其效率。

人工智能的术语定义将包括能够执行通常需要人类智能的任务(如视觉感知、语音识别、决策制定和语言翻译)的计算机系统的理论与开发。如果不基于机器学习算法,就无法充分定义人工智能。算法在数据中找到复杂的模式,这些模式可用于形成规则。机器学习由算法组成,这些算法允许计算机通过理解所给数据与算法设计者(程序员)试图解决的问题之间的关系来识别数据中的模式,而无需由人类显式编程规则。大多数关于人工智能的学术研究都同意,在该领域不同的研究方法下,不存在一个普遍接受的人工智能定义。然而,美国《2019财年国防授权法案》(FY2019 NDAA)确实为第238条(联合人工智能研究、开发与转化活动)的目的提供了人工智能的定义:

• 任何在多变和不可预测的情况下无需大量人工监督即可执行任务的人工系统,或者能够从经验中学习并在接触数据集时提高性能的人工系统。

• 在计算机软件、物理硬件或其他环境中开发的,解决需要在接触数据集时完成任务的人工系统。

• 旨在像人类一样思考或行动的人工系统,包括认知架构和神经网络。

• 一套旨在近似认知任务的技术,包括机器学习。

• 旨在理性行动的人工系统,包括使用感知、规划、推理、学习、通信、决策和行动来实现目标的智能软件智能体或具身机器人。

本文件编写过程中参考了为第238条目的所提出的人工智能理论规定。

人工智能对人类发展有着巨大影响,但由于它并非如此完美,并且可能被破坏性力量利用,因此应特别关注人工智能的安全性。人工智能安全指的是实践中的研究领域,旨在确保人工智能系统的开发和实施方式能够最小化风险并最大化对人类有益的结果。人工智能安全涵盖广泛的关注点,包括:

• 鲁棒性与可靠性:确保人工智能系统在不同条件下按预期执行,并且不表现出意外或有害的行为。

• 伦理考量:解决与人工智能系统中公平性、问责制、透明度和隐私相关的问题,以防止对个人或群体造成伤害或歧视。

• 价值对齐:将人工智能系统的目标和价值与人类用户及整个社会的目标和价值对齐,以防止冲突或意外后果。

• 风险缓解:制定策略和机制以识别、评估和缓解与人工智能技术开发和应用相关的潜在风险,如副作用、误用或意外后果。

• 长期影响:预测并规划人工智能技术的长期社会、经济和生存影响,包括与就业、不平等以及人工智能超越人类能力的潜力相关的问题。

在应用适当安全措施的前提下,在各种过程(教育过程、科学研究过程、某些产品的生产与分销过程、分析过程等)中使用的人工智能的优势,可以应用于军事行动的作战规划过程。

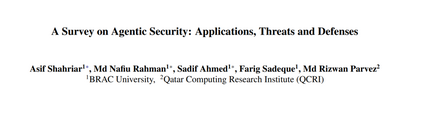

3. 军事行动的作战规划过程

军事行动的规划定义了军事行动的目标和预期结果、实现目标的方式、指挥官的意图以及指挥官的决策。规划的成果是一份可调整并应允许下属指挥官发挥主动性的作战计划。规划是一个在各级指挥层级持续实施的过程——军事行动的规划通过作战规划的过程和程序来执行。

作战规划是一个协调的程序,由一系列逻辑阶段组成,旨在以最优方式执行任务。最常见的情况是,信息不完整、时间不足和资源有限会阻碍规划,而作战规划过程旨在优化在不确定性条件下进行的决策中的逻辑和分析活动。作战规划过程适用于任何类型、任何战场、任何部队规模的作战规划层级。该过程应能使指挥官将各种部队的努力整合到过程中,从而实现有效和协调的规划。军事行动的规划在各级指挥层级进行。塞尔维亚武装部队的《作战规划指令》提到了两种规划类型:预防性规划和危机应对规划。北约的联合作战规划条令列出了以下规划类型:预先与危机应对规划,以及作战行动过程中的规划。

在任何类型的军事行动规划中,都应采用适当的方法(传统方法、因果法、系统法、基于设计的方法、效果导向法)来分析危机或冲突,理解危机的各个部分,理解危机各部分之间的联系和关系(外部与内部联系),并预测在特定作战区域内解决危机(冲突)的可能方案。该过程首先受时间、情报信息、指挥成员能力以及军事单位效率的条件制约。为了使指挥官和参谋部能够解决危机,必须通过分析所有影响因素及其相互关系来对部队和活动进行建模,以选择执行任务的最佳方式(确定适当的部队运用方案)。为了使指挥官和参谋部得出适当的部队运用方案,必须:理解作战问题,理解作战环境,实时可视化和显示作战环境,评估自身能力,制定多个部队运用方案,并选择一个适当的部队运用方案来解决作战区域内的危机。在此过程中,指挥官和参谋部使用各种方法和工具,人工智能可被归入其中。

4. 作战规划过程中可应用人工智能的环节

从孙武到仍在持续的乌克兰与俄罗斯联邦之间的冲突,战争史指出了战场情报准备和作战区域可视化的极其重要性(在某些战斗中具有决定性意义)。在实施战场情报准备期间,可以使用自动化和自主作战系统。自动化系统是一种计算机基于“如果-那么-否则”规则在清晰结构中进行推理的系统,并且它是确定性执行的,这意味着对于每个输入,系统输出将始终相同(除非出现问题)。自主系统则是一种根据给定输入集进行概率推理的系统,这意味着它根据传感器输入对最佳可能行动方案进行猜测。与自动化系统在给定相同输入时不同,自主系统不一定会每次都产生完全相同的行为,但此类系统会产生一系列行为。在评估和描述作战环境时,会使用来自情报数据库的现有数据,确定情报数据库中的缺陷,并据此规划收集和传递情报数据的适当方式。为了节省时间并提高司令部情报机构的工作效率,可以使用人工智能来分析来自情报数据库的大量数据和进行情报评估。自主系统(无人驾驶航空器、陆基和海基机器人侦察平台)正越来越多地用于收集情报数据。无人机上的传感器可以发现潜在目标,将其与数据库进行比较,并决定该目标是否有效;如果有效,则将其转发给作战中心;如果目标以某种概率有效,它们可以决定使用另一个传感器或指令无人机飞往另一个位置对潜在目标进行成像。

在确定行动对象的选择和评估行动效果时,可以使用人工智能来加速分析行动对象的过程和分析作战行动效果的过程。人工智能将通过评估潜在目标是否可达以及在特定战斗环境中可使用哪些作战系统来瞄准该目标(前提是情报数据库是最新的),来协助目标选择小组。这就是美国军方开发“Maven”项目的原因。现代军事行动是在多个域中进行规划的,这开启了在网络域应用人工智能的可能性。传统的网络防御工具寻找与先前恶意代码的历史匹配,因此“黑客”只需修改该代码的一小部分即可绕过这些防御。相比之下,早期的网络防御工具旨在识别网络行为模式的变化并检测异常,从而为以前未注意到的攻击方法提供了潜在的更大屏障。另一方面,自主性本身会增加己方部队遭受网络攻击的脆弱性。对手可以使用恶意软件来接管或操纵自主系统的行为,这将很难检测或对抗。在信息域,可以使用人工智能基于监控到的社交媒体和信息空间中的其他活动来制造虚假信息,并将其分发给目标群体。

在规划现代军事行动时,必须考虑自动化和自主作战系统。2015年12月,美军在叙利亚拉塔基亚省针对恐怖组织“伊斯兰国”(ISIS)的战斗行动中,实施了机器人作战系统与步兵和炮兵部队的协同使用。自主(机器人)作战系统的运行基于人工智能。自主作战系统可以单独使用或以蜂群形式使用。在战斗部队、战斗支援部队和安全部队内部规划自主作战系统的使用是可能的,同时需应用伦理规范和国际人道法准则。

5. 结论

21世纪初以来的冲突显示了多维度特性,并证明了使用无人机和其他机器人作战平台不可阻挡的势头,以及收集和处理大量信息的重要性。人工智能的发展使其得以在无人驾驶航空器、机器人作战平台、大量数据的收集和处理等方面得到应用。

本文提出了以下事实,表明在军事行动的作战规划过程中应用人工智能的可能性。首先,人工智能可用于作战区域的可视化和战场情报准备。其次,人工智能可用于选择行动对象和评估战斗行动效果的过程。第三,在规划军事行动时,必须考虑在多个域中应用人工智能以及使用其运行基于人工智能的作战系统。

未来的分析将对以下问题有所助益:人工智能在兵棋推演中的应用?在战斗行动中使用人工智能的挑战与风险。

本文分析了加拿大武装部队(Canadian Armed Forces)和加拿大陆军(Canadian Army)如何通过跨职能领域进行作战规划,以制定一个三至五年期的战役设计,来改善其政治和战略方向的同步性。研究聚焦于战役设计,评估了加拿大武装部队所采用的规划模型,以及加拿大陆军当前面临的复杂环境。将“战役行动”、“作战规划流程”、“部队运用规划流程”和“业务规划”与其他军队和工业界使用的各种设计与规划工具进行了比较。通过分析所有框架和模型,本文就整合系统思维和设计工具提出了建议,以更好地装备加拿大陆军,使其能够理解复杂环境并制定的战役设计。尽管并非没有挑战,但本文为加拿大陆军未来的战役设计和作战规划提供了选项。

关键词:战役行动,战役设计,作战规划流程,作战艺术,任务式指挥,系统思维(systems thinking),系统设计,战略地图,设计思维,加拿大武装部队,加拿大陆军。

本防务研究论文旨在理解为何加拿大陆军(CA)应扩展其规划流程并将系统方法纳入战役行动中。通过将这些工具整合到其年度规划周期中,加拿大陆军能够同步所有五个职能领域的战略效果、业务规划和资源,以解决复杂问题。在2021年至2023年间,加拿大政府(GC)和加拿大武装部队(CAF)发布了多项政策和战略倡议,对加拿大陆军及其各师产生了直接影响。与此同时,加拿大陆军继续制定年度作战计划,但极少应用战役设计或作战规划流程(OPP)。由于总部人员不足以及政治和战略倡议显著增加,问题进一步恶化,加拿大陆军无法将上级指导整合成一个超出下一个财年的同步行动计划。加拿大武装部队的业务规划模型迫使加拿大陆军在12至18个月的框架内确定任务的优先级并分配资源。除了部队发展(FD)和有限的部队维持(FS)外,加拿大陆军并未展望五到七年以后的规划。加拿大武装部队“5F”组织模型内的各职能领域很少同步。缺乏整合直接影响了军事人员及其家属的生活,尤其是在部队管理(FM)方面。同时,加拿大武装部队继续过度承诺,而加拿大陆军越来越难以满足其相互竞争的需求,特别是在资源有限和战略方向不明确的情况下。

防务分析家和加拿大武装部队高级军官认为,对作战层级指挥的需求正在缩小,因为战略层级和战术层级之间的决策差距已经缩小。在重组、文化、作战和现代化成为加拿大武装部队最高优先事项的时期,加拿大陆军组织模型的所有功能都需要高度同步。为了使加拿大武装部队的优先事项与大量的政治指导和战略方向保持一致,加拿大陆军内部的作战层级需要增强制定连贯一致计划的能力。在缺乏政治方向或军事意图的情况下,必须赋予作战层级一定的风险度和权力杠杆,以便将战略愿景转化为行动。需要在作战层级增加权力、责任和问责(ARA),同时接受更高的资源风险并利用信任关系,以便实践任务式指挥。

作战规划流程和战役设计在多大程度上使加拿大陆军能够在复杂环境中满足加拿大武装部队和加拿大政府对其提出的需求?加拿大陆军在多大程度上需要一个修订后的作战层级的战役行动或规划模型,该模型应具有灵活性和能力来处理新出台的政策,同时连接短期、中期和长期优先事项?通过扩展战役行动和规划流程以纳入系统方法,加拿大陆军可以同步跨职能领域的战略效果和资源,从而制定一种修订后的长期规划和资源管理方法,这将增强其应对复杂挑战以及满足加拿大武装部队和加拿大政府不断变化的需求的能力。本文将论证,加拿大陆军需要一种修订后的规划方法,以展望三到五年以后的规划,并且必须承担风险以实现战略和作战层级之间职能领域的同步和资源分配。本文将验证,无论实施何种规划工具,加拿大陆军的规划能力都可以得到应用。

本文主要围绕背景、理论、讨论、比较、建议和结论展开。首先,本文将重点界定加拿大陆军面临的环境和挑战,以及可资利用的当前规划资源和加拿大陆军的经验。本文将分析军事和商业部门中可用于制定长期组织计划和解决复杂问题的工具。最后,本文将比较各种模型并提供建议,以便将系统工具纳入现有的作战层级规划团队中,使加拿大陆军内的各职能领域协调一致。

提纲

- 背景

冲突层级

定义

军事方法 - 当前规划环境

军事战役

加拿大陆军 - 加拿大武装部队设计与规划模型

战役设计

作战规划流程

军事战略规划

业务规划流程 - 其他设计与规划模型

盟国方法

系统设计方法

系统思维 - 比较与讨论

加拿大武装部队规划环境

加拿大武装部队规划框架

系统设计方法

系统思维

一个混合示例

总结 - 建议与结论

建议

结论

附录1 – 领导力系统设计示例